-

輝くアラフィー女性の新しい働き方「50代からの起業」を考える

人生100年時代を迎え、定年が65歳、70歳と延長されつつある今、アラフィーは、「あと10年でリタイア」ではなく、「まだまだ働く」年齢に。そこで注目されているのが、起業し、やりたいことを仕事にする働き方。実践者&専門家の話をもとに、起業について考えてみませんか。

社会をよくするためにアラフィー世代ができることとは?

①ボランティアや社会貢献とは何か?

教えてくれたのは

筑波君枝さん

できる人ができるときにできることをする

私たちが暮らす社会にはさまざまな問題が山積している。きっと誰の心の中にも、「自分も何かをしたい」という気持ちはあるはず。ただ、「どこで何をすればいいかわからない」「寄付をしてもそれがちゃんと生かされるか不安」などと思うのが正直なところ。

ボランティアや社会貢献とは何か? 何のためにやるのか? どんなことをすればいいのか? そんな疑問を、ボランティアをテーマに取材を続け、AllAboutボランティアガイドを務めるライターの筑波君枝さんに聞いた。

筑波さんがボランティアにかかわるようになったのは20代のころ。在日外国人支援団体での活動が始まりだ。

「当時はオーバーステイで違法に働く外国人が多く、なぜ日本に大勢の外国人が来ているのかと興味をもったのが、活動に参加したきっかけでした」

当時、オーバーステイの外国人を悪条件で働かせ、労災隠しや賃金未払いなども多発していた。そこで筑波さんが感じたのは、「当事者は外国人だけど、これは日本の問題」ということ。

「近年、日本でもいわゆる“ブラック企業”についてよくいわれるようになりましたが、弱い立場の日本人が同じように苦しんでいます。社会問題とは、めぐりめぐってどこかで自分にもかかわってくる問題なのではと思いました。弱い立場の人が生きづらい社会は、中間層も生きやすくないもの。逆に弱い人が幸せで生きやすくなれば、社会全体も生きやすくなるはず。みんなが少しでも意識することで、よりよい社会を形成できると思うのです」

日本でボランティアに注目が集まったのは、1995年の阪神・淡路大震災。ボランティアとは無縁だった人々が災害支援にかかわるようになり、“ボランティア元年”といわれている。そもそもボランティアの語源は、「自由意思・自ら進んでやること」という意味をもつラテン語の「ボランタス(voluntas)」というもの。

「強制ではなく、自分が主体性をもって行うのがボランティア。そして大切にしたいのは、できる人ができるときにできることをする、ということ。使命感も大切ですが、楽しく参加できることをやったほうがいいですから」

筑波さんは、インターネットの普及もボランティアの広がりに大きな影響力をもっていると考えている。

「インターネットによってボランティア情報が格段に集めやすくなりました。『ワンクリックで1円寄付』など、インターネットを活用した募金や、途上国と先進国が対等な立場で貿易を行うフェアトレード商品のネット通販なども活発化しました」

ワンクリック募金のように、家に居ながらにして貢献できるのはインターネットならでは。活動に参加するにしても、団体を検索したり、活動内容をチェックしたりするためにはインターネットが欠かせない。

「サイトで活動内容を明記し、毎年の活動報告書や会計報告書を掲示しているかどうかで、しっかりした団体かどうかをチェックできます。また、サイトから問い合わせをしてみて、ていねいな返事が速やかにくるかどうかも判断基準のひとつになります」

どんな活動に参加するかについては、やはり「興味のあること」「好きなこと」「得意なこと」などから探すのがいいと筑波さんはいう。

「社会貢献というのは、結局は、私たちが住みやすい社会を作ることにつながっているんです」

「好きじゃないと続かないので。メイクが好きなら高齢者施設を訪問し、高齢者にメイクを施すメイクボランティア、園芸が好きなら緑化活動に参加してみるとか。お試し的にその活動に参加して、『違うかも』と思ったらすぐやめていい。参加すると約束しておいて行かないのは論外ですが、ボランティアはあくまで自主的な活動なので、無理してまで続けなくてもいいんです」

ボランティアの内容によっては研修費用などが発生する場合もある。それも、自分がその負担に納得ができるかどうかで決めればいいという。

「メイクボランティアは人の肌に触れるので、それなりの知識が必要です。高齢者の話に耳を傾け、熱心に聞く傾聴ボランティアも人の話を聞くための技術があります。お金を払ってまでボランティアをやれるかどうかは自分で判断するしかありません」

ボランティア団体探しは、インターネット上だけではない。筑波さんは、地域のボランティアセンターや社会福祉協議会の活用をすすめている。

「こういうところは地元の情報をたくさんもっています。担当者が相談に乗ってくれますし、どんな団体かも第三者の立場から教えてくれます。参加する側も地元のほうが、近くて参加しやすいというメリットもあります」

よりよい社会の実現のために、できることをやるボランティアだが、参加する側にとってもプラスになることがたくさんあるという。

「『誰かのために何かをしていたつもりが、結局は自分が助けられていた』と思われる人はすごく多いですね。活動を通しての新たな発見、豊かな気持ちなど“心の報酬”がたくさんあるからと、長く続けている人もいます」

自分が何かをしたいと思ったら、選択肢は無数にある。家に居ながらにしてできることもたくさんある。あとは自分が実際に行動に移すのみ。「いつか落ち着いたら……」ではなく、今、できることを何かしてみては?

[ボランティア4原則]

1.自主性、主体性

2.社会性、連帯性

3.創造性、開拓性、先駆性

4.無償性、無給性

①は自分の意思に基づいているか。②はみんなが暮らしやすい社会を築くためのものか。③は時代ごとに求められるものが変わるため、創造性も必要。④は基本は報酬を目的としない。これらに則ったものがボランティア。

アラフィー世代が関心のある社会貢献

1位 「自然や環境のこと」

2位 「子供のこと」

3位 「地域社会のこと」

4位 「被災地ボランティア」

5位 「世界の貧困問題」

“チームJマダム”に社会貢献に関するアンケートをとったところ、一番関心が高かったのは「自然や環境のこと」。自然由来の洗剤を使う、ゴミを減らす、衣類をリサイクルする、食材をたくさん買わない、ヴィーガンコスメに切り替えるなど、日々の生活で実践している人も少なくなかった。「地域社会」に関しては、孤立しがちな子育て世代の女性支援、高齢者や障害者サポートに関心が集まった。ランク外では、保護犬・保護猫活動や動物福祉があがった。ペットとして迎えるだけでなく、餌や使用済みのタオルなどを保護団体に寄付している人もいた。

私たちができること、ネットでも探せます

Yahoo! ボランティア

https://volunteer.yahoo.co.jp/

Yahoo! JAPANが社会貢献事業の一環として提供しているwebサイト。ボランティア活動をしたい人、人手を求める人を結ぶ場になっている。自分に合ったボランティア探しに役立つ情報も掲載している。

activo

https://activo.jp/

国内最大級のNPOや社会的企業のボランティア、職員、アルバイト、インターンなどの情報サイト。社会問題や活動テーマが幅広いのが特徴で、チャリティイベント、物品寄付などの情報も多数紹介している。

サービスグラント

https://www.servicegrant.or.jp/

仕事で培った経験やスキルを生かした社会貢献活動「プロボノ」への参加を希望するビジネスパーソンやクリエイターと、そのサポートを求めるNPOや地域活動団体をつなぎ、社会問題の解決に取り組んでいる。

②自然や環境のためにできること

森林ボランティア

山岸貴生さん

【特定非営利活動法人 地球緑化センター】

森林ボランティアから、持続可能な生活を学ぶ

1993年に中国の砂漠に植林を行う「緑の親善大使」から始まった地球緑化センター。翌年からは日本での森林保全活動もスタート。下草刈りや間伐などを行う「山と緑の協力隊」、子供に自然環境の大切さを伝える「緑の学校」、過疎化や少子化に悩む地方自治体に18〜40歳の若者を1年間ボランティアとして派遣する「緑のふるさと協力隊」を実施している。

「国土の約7割が森林の日本は、人間の手による維持管理ができていないところが多いのが現状。現在、5カ所の国有林や公有林で、週末に日帰りや1泊で気軽に参加できるボランティア活動などを行っています」(山岸さん)

そのうちのひとつ、湘南海岸林(神奈川)は首都圏に近いこともあり、学生からシニア層まで毎回多くの参加者が集まるという。新型コロナウイルスの影響で中止した活動も多かったが、状況を見ながら少しずつ再開している。

「東日本大震災で被災した高田松原(岩手)や2000年に噴火があった三宅島(東京)に『ただの旅行ではなく、意味のあることをやりたい』という人や、『植林をしてみたくて』という人などが参加されています」

山岸さんは20代のころに環境問題に興味をもち、「緑のふるさと協力隊」で群馬県上野村に1年間滞在したことがあり、自然の中で暮らした経験からも、自然から得るものの大きさを実感している。

「持続可能な生活って、昔から受け継がれている暮らしや、自然に寄り添った暮らしの中にたくさんヒントがあると思います。森林ボランティアなどを通して、そんなことも学ぶことができるのではないでしょうか」

やりたい! 始めてます!

Jマダムの社会貢献

Etsuさん

ゆうちょ銀行に「ゆうちょボランティア貯金」というのがあり、約20年前から続けています。通常貯金(または通常貯蓄貯金)の利子のうち、税引後の20%相当額(時期により変動はありました)が、支援を求めている世界の人々や自然保護に寄付されます。

美容業界のゴミ問題を解決

大澤美保さん

家でもできる!【COSME no IPPO】

使いきれないコスメが、カラフルなクレヨンに

気に入って買ったけど、最後まで使いきれなかったアイシャドウやリップが家に眠っている人は多いはず。そんなカラーコスメの中身をカラフルなクレヨンに生まれ変わらせるプロジェクト「COSME no IPPO」がある。

美容PRとして活動する大澤美保さんは、コスメを使いきれずに罪悪感を覚えながら捨てる人や、店頭のテスターやシーズナルコスメの売れ残ったものを廃棄している化粧品メーカーの現状をなんとかしたいと思っていた。

「深刻な環境問題をどうにかしたいという思いは以前からあり、まずは自分がかかわっている美容業界のゴミ問題を解決しようと考えました。ワクワクして買ったコスメを楽しく生まれ変わらせるなら、画材にすると素敵なんじゃないかと思ったんです」(大澤さん)

自ら何軒もの工場にかけ合う中、カラーコスメをクレヨンに作り変える活動をしている団体を見つけ、依頼できることになった。昨年夏、ヘアメイクさんや知人などに声をかけて集めたカラーコスメを300本のクレヨンに作り変えることができた。

クレヨンの色はそのとき集まったカラーコスメの色に左右されるため、既存のクレヨンにはない個性的な色みが特徴。昨年10月に開催されたイベントで初披露したところ、賛同する人が多く、手応えを感じたという大澤さん。

「カラーコスメのケースの再利用、作ったクレヨンの販売、商業施設での回収箱の設置、化粧品メーカーとの提携などまだまだやることはたくさん。いつかやりたいと思うだけでなく、とりあえず動いてみることで協力者や賛同者に恵まれました。この取り組みをもっと大きな活動にしていきたいです」

やりたい! 始めてます!

Jマダムの社会貢献

はなのこさん

ゴミをとにかく出さないようにしています。生ゴミの目標は毎日握り拳ひとつ分。水切りは、これでもかってくらいしっかりやり、ゴミはコンパクトに。小さなことですが、コツコツと。

ErikoTさん

水に流れても土や海などに影響が少ない、自然由来の洗剤を使っていたり、化粧品も環境に配慮して作られたオーガニック製品やヴィーガンコスメに変えているところ。プラ問題に関しても、ラップにかわるビーラップ(ミツロウ)を使ったり、ゴミ袋も土に還るものだったり、洋服もリサイクル素材を使っているものを選ぶようにしています。

使い捨てコンタクトのリサイクル

家でもできる!【アイシティecoプロジェクト】

使い捨てコンタクトの空ケースをリサイクル

フィールドワークを支える

【認定特定非営利活動法人 アースウォッチ・ジャパン】

海や山で研究者のフィールドワークを支える

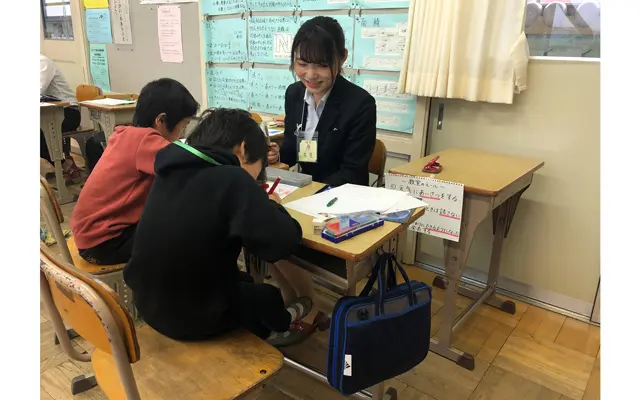

③子供のためにできること

子供や地域住民に食事を提供する

釜池雄高さん

【こども食堂 ネットワーク】

子供の貧困以外に、多くの役割を担う

無料か低価格で子供や地域住民に食事を提供する「こども食堂」。2012年に東京で自然食品店を営む女性が始めたのがきっかけで、今や全国に約6000カ所に。こども食堂ネットワークは、情報共有や横のつながりづくり、こども食堂を全国に広げるために2015年に設立された。

「こども食堂のボランティアで一番多いのは50〜60代の女性。次に子育て世代の30〜40代、シニア男性もたくさんいます。全国の小学校の校区に1つ以上ある状態になるといいですね」(釜池さん)

こども食堂は子供の貧困対策の印象が強いが、誰にでも門戸を開いていることから、地域交流拠点としての役割も担っている。

「多世代の人たちとの交流、高齢者の孤食対策、子育てに忙しい保護者の負担軽減、地域活性化などさまざま。ボランティアで参加する側にも『おいしかったといわれるのが生きがい』『子供との交流が刺激になる』といった喜びがあります。だからこそ全国に広がったのではないでしょうか」

こども食堂を手伝いたい、自分で作りたい人は、インターネットで「こども食堂+地域名」で検索するのが第一歩だという。

「その地域のこども食堂で必要としている人材は千差万別なので、まずはそこに行って話を聞いてみてください。社会福祉協議会などがこども食堂の作り方講座を開いているところもあるので、参加するのもひとつの方法です」

こども食堂の誕生から、今年で10年。賛同する企業も増え、ますます活動の輪が広がっている。

入院中の病児に付き添う母を支える

【特定非営利活動法人 キープ・ママ・スマイリング】

震災遺児を含む児童養護施設の子供たちへの支援

【特定非営利活動法人 BLUE FOR JAPAN】

子供たちの教育や就労を支援

アフリカ・アジアの子供たちに学校給食を

家でもできる!【特定非営利活動法人 TABLE FOR TWO】

おにぎりを作って撮って投稿しよう!

貧困、虐待、発達障害など困難を抱える子供たちを支援

【特定非営利活動法人 Learning for All】

困難を抱える子供をサポート

④地域と地域の人のためにできること

街のそうじ

【特定非営利活動法人 green bird】

頭髪の悩みをもつ子供にウィッグを

家でもできる!【JHD&C(ジャーダック)】

障害のある人が作った商品を買って応援

家でもできる!【TOMO市】

新型コロナウイルスの影響で、イベントの中止などにより作業所で製造・販売している商品の販路がなくなる事態が相次いでいる。サイトでは「コロナ不況に負けるな! 作業所応援ショップ」を立ち上げている。

やりたい! 始めてます!

Jマダムの社会貢献

芍薬ちゃんさん

高齢化社会で認知症のかたが増えているそうです。それによって、家族の知らない間に外出し、徘徊してしまうケースがあって、最悪の場合、行方不明になり発見されないそう。自治体や地元の警察によっては、そういった情報を出しているところもあるようなので、情報を受け取れるように登録し、発見のために近所を探してみるなどの活動をしようと思っています。

haruさん

視覚に障害のあるかたのために、書籍や雑誌、広報誌、新聞などの内容を音声にして伝える「音訳ボランティア」。以前話す仕事をしていたので、少しでも役に立てればと思い、3年前に勉強を始めました。1年弱学び、試験にも合格して、やっと本格的に活動できるというときに体調をくずし、さらにコロナ禍に。落ち着いたら活動をしたいと思っています。

グラさん

クラウドファンディングに協力してみたい。せっかくおもしろいアイデアや人々の生活が豊かになりえる物や事があるのに、それを資金が足りなくて形にできずにいるのはもったいないと考えます。協力することによってできた商品などは、社会貢献につながるのではないかと思っています。

▼その他のおすすめ記事もチェック

-

【アラフィー女性の働き方】人生100年時代、折り返し地点にいる今こそチャンス!

同じ会社に勤め続けている人や夢をかなえて独立した人、子育てが一段落したのを機に復職した人、リタイア後を見据えて新たな仕事に踏み出した人など、アラフィー世代の働き方はさまざま。私たちにとって仕事の意味は、「卒業したら就職するもの」と思っていた20数年前とは違うはず。人生100年時代、折り返し地点にいる今だからこそ、「仕事」についてじっくり考えてみたい。

-

アラフィー世代の今が考えどき!「夫の定年後」の暮らし方をプロがアドバイス

夫の定年まであと5~15年。まだしばらく先ではあるものの、夫の定年に対する思いは、「いろんな意味で不安」という声もある一方で「忙しくてできなかったことに、ふたりで挑戦したい」「一緒に世界一周をしたい」など、夢と希望に胸を膨らませる人もいて……。不安を解消するにも、夢を実現させるにも、カギとなるのは「エクラ世代の今」。定年後、夫婦そろって充実した日々を過ごすためにも、今から「夫婦関係」「住まい」「お金」について、夫婦で考え、しっかりと準備を!

What's New

-

50代の"目もと悩み”を解消!見落としがちな「まぶたのケア」を習慣に!【人気記事週間ランキングTOP10】

ウェブエクラ週間(2025/12/16~12/22)ランキングトップ10にランクインした人気記事をピックアップ。美容のエキスパートがそれぞれの視点で語る、目もとの印象変化の原因や対処法を紹介。

ライフスタイル特集

2026年1月2日

-

年末年始に見たい!ジュノ(2PM)主演の最新作「CASHERO ~ヒーローは現金を持つ~」【人気記事週間ランキングTOP10】

ウェブエクラ週間(2025/12/14~12/20)ランキングトップ10にランクインした人気記事をピックアップ。人気爆発中の俳優ジュノ(2PM)の最新作を紹介。

ライフスタイル特集

2025年12月26日

-

「Netflix」秋冬の配信作品をチェック!心ときめくラブロマンスほか注目の「韓国ドラマ」【人気記事週間ランキングTOP10】

ウェブエクラ週間(2025/12/7~12/13)ランキングトップ10にランクインした人気記事をピックアップ。見逃せない!10月・11月の「Netflix」配信作品を振り返り!

ライフスタイル特集

2025年12月19日

-

たった2mmで印象変わる!40代・50代の目もとを若々しく見せる秘訣【人気記事週間ランキングTOP10】

ウェブエクラ週間(2025/11/30~12/6)ランキングトップ10にランクインした人気記事をピックアップ。美容のエキスパートがそれぞれの視点で語る、目もとの印象変化の原因や対処法をご紹介。

ライフスタイル特集

2025年12月12日

-

50代の"しぼみ目”をアイラインで解決!広瀬あつこさんの一発逆転アイメイク術【人気記事週間ランキングTOP10】

ウェブエクラ週間(2025/11/23~11/29)ランキングトップ10にランクインした人気記事をピックアップ。小さく"しょぼん”としてきた50代の目元悩みを解消する、アイラインの引き方を伝授!

ライフスタイル特集

2025年12月5日

-

-

-

-

-

-

【腕時計が紡ぐ物語】女性による、女性のための時計。新しい女性像が生み出す「オーデマ ピゲのロイヤル オーク」

かつてレディスウォッチは小さく淑(しと)やかなのがよいとされた時代に、男性と肩を並べて活躍する女性像を打ち出した「ロイヤル オーク」レディスモデル。「着用する女性が主役」のスピリットが今なお息づいている。

Magazine

-

年齢を重ねるごとに、自信がもてる肌へ!

無料お試しセットで、新生ドモホルンリンクルのお手入れを体験

-

大人のためのヘアスタイル・髪型カタログ

髪のお悩み解決!若々しく見えるヘアスタイル

-

一度は泊まりたい!高級ホテル・旅館

日常を忘れて至福のときが過ごせる極上の旅へ

-

50代におすすめのトレンドアイテム

人気ファッションアイテムを厳選してご紹介

-

大人の品格まとうシチズンの限定ウオッチ

シチズンから洗練されたデザインの限定ウオッチが新登場!

-

松井陽子の「エクラ ゴルフ部へようこそ!」

松井陽子さんが50代におすすめのゴルフウェアやゴルフの楽しみ方をご紹介。

-

あの「アミコラ」に注目成分NMNがプラス

味がなく料理や飲み物に溶かすだけだから習慣にしやすい

-

エクラ公式通販の人気アイテムランキング

もう迷わない!50代が買うべき秋の服

-

読者モデル 華組のユニクロ・GUコーデ

真似したい!50代ファッションブロガーの着こなし集

-

新しくなったドモホルンリンクルに注目

主力製品の[基本4点]が大きくリニューアル。その実力のは?

-

読者モデル 華組のZARAコーデ

50代はどう着こなす?ファッションブロガーコーデ集

-

【40代・50代に人気の髪型カタログ】2026年はどんな髪型にする?おばさんぽくならないショート・ボブ・ミディアム・ロング別ヘアスタイル

40代・50代はどんな髪型がおすすめ?今回は髪のうねりや薄毛、白髪など気になる髪悩みを解消するおすすめヘアスタイルをご紹介。ショート、ボブ、ミディアム、ロング別ヘアスタイルから知っておきたい最新ヘアケア…

-

2026年の始まりに買うならこれ!エルメス、シャネル…運気が上がる財布32選

2026年の始まりに迎えたいのは、毎日手に取るたび気持ちが整う、上質な財布。コンパクト派も長財布派も満足できる名品から、使い勝手に優れた機能派、シーン別に頼れる一本、そして幸運を呼び込む開運カラーまで。…

-

2026年初詣におすすめ「全国パワースポット・開運神社8選」カリスマ占い師・水晶玉子さんが案内!幸運を引き寄せる法則も解説

新しい年の幸運を祈願しに初詣に行きませんか。心に秘めた願い事や目標を祈りの言葉にするのは大事なこと。カリスマ占い師、水晶玉子さんに、2026年の初詣に訪れたい神社について伺いました。

-

50代がニットを素敵に着こなすには?”ネックデザイン別” 冬のニット7選

冬のニットは、首元のデザインひとつで顔まわりの印象も、全体のバランスも大きく変わる。上品な首元のボトルネックや顔まわりをシャープに見せるVネック、定番のタートルニットまで50代をきれいに見せる冬ニットを…

-

【50代タートルネックコーデ6選】ほどよいフィット感で首もとあったか!寒い季節の頼れるトップス

おしゃれなアラフィー読者モデル エクラ華組・チームJマダムのタートルネックコーデをご紹介。タートルネックは、冬コーデの心強い味方!ほどよいフィット感で暖かさも抜群。