-

アラフィーの「イラッ」と急増中!イラッとしたときの『大人のマナー』

最近、イラッとすることが多すぎる・・・それはコロナのせいなのか、はたまた年齢由来のものか?しかし、そこで流されないのがアラフィー。大人のふるまいで、”怒り”すら自分の味方にする技がある!怒りを感じた”その後”に、アラフィーの真価が問われます。

知らないと恥ずかしい!?50代の大人が身につけたい「令和のお付き合いマナー」まとめ

「お付き合いマナー」のコツがわかれば人間関係はラクになる!

友人たちとの微妙な関係や、職場での世代間ギャップ……。変化の激しい時代における「お付き合いマナー」に大切なエッセンスを、ふたりの識者に聞いた。

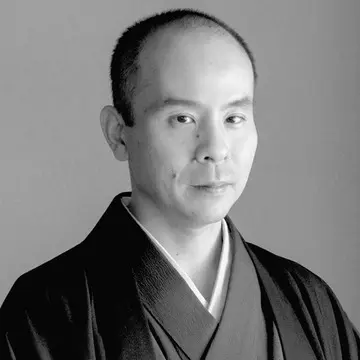

千 宗屋さん

茶人・武者小路千家家元後嗣

千利休を祖とする武者小路千家第15代家元後嗣。茶事や講演、執筆活動を通して茶道文化を発信する。古美術や現代アートにも造詣が深い。著書に『いつも感じのいい人のたった6つの習慣』(小学館)など。2児の父。

北條久美子さん

ライフスタイリスト

ビジネスマナーやキャリアに関する研修の講師として活動するかたわら、「自分らしく笑っている人を増やす」をミッションに、SNSで発信を行う。著書に『ビジネスマナーの解剖図鑑』(エクスナレッジ)など。相手を慮(おもんぱか)る心がけで人間関係は好転する

「マナーとは、単なる作法のことではありません。良好な人間関係を築くための思いやりをさします」と話すのは、茶人の千宗屋さん。友人や同僚との仲がぎくしゃくするなど、人間関係に悩みがあるときこそ、日本人が古くから大切にしてきた美徳に立ち返るべきという。

「相手の立場で物事を考え、お互いを尊重する。非常にシンプルですが、人と人が関係を育むうえで最も重要なのが、この心がけです。人付き合いでつまずくと、つい相手のせいにしてしまいがちですが、思いやりをもって接していたか、まずは自分に問いかけてみてほしいです」

「他人本位」の視点がマナーにおいても基本となる一方、「自分本位」の視点も表裏一体として必要、と千さん。

「相手のために心を砕いて行動しても、実際にその人がどう受け取るかはわかりません。また、相手にただ合わせるだけでは、逆効果になることもあるでしょう。相手に寄り添いながら、『この状況なら、自分はどうしてほしいだろう』と、わが身に置き換えて考える。そんな誠実さをもったコミュニケーションを重ねることで、信頼が得られるのです。なにかと効率を優先する世の中ですが、手間を省いては、豊かな人間関係は築けません」

ビジネスにおけるマナーは、ライフスタイリストの北條久美子さんによると、「型」を守る時代から、「配慮」を重視する時代へ変化。窮屈さは軽減されたが、そのぶん、相手や場面に応じたこまやかな対応が求められるように。

「時代的に、性別を問わないあり方も重要ですし、より繊細な気くばりが必要になりました。ただ、相手を不快にさせないというマナーの核は、昔も今も変わりません。どうふるまうべきか迷ったときも、この原則を思い出せば、大きく間違うことはないはずです」

もうひとつ、エクラ世代が意識したいのは、自分を客観視すること。年齢やキャリアを重ねるほど、周囲から指摘されなくなり、“困った人”になっている可能性も……!

「自分のやり方や考えを、無意識に押しつけていないか、省みる余裕をもてるといいですね。ビジネスにかぎりませんが、いつも周囲に感謝してそれを言葉やかたちに表し、おごることなく謙虚な心をもっている人は、ふるまいも自然で感じがよく、慕われますよね。感謝と謙虚は、円満な人間関係のコツでもある気がします」

こんなモヤモヤ……ありませんか?

【年賀状じまい】

「仕事も始まってずいぶんたったころ、ようやく届いた年賀状。私が送ったから“一応返した感”がハンパない。メッセージはひと言もなく、市販のハガキだけがぺろっと一枚。もう来年は出さなくてもいいのかなと考えてしまう」

「話題の“年賀状じまい”をしたのか、送ってこなくなった人が急激に増えた気がする。やめるならやめるで、ひと言あってもいいのに……」

完璧な答えはないけれど……。「私たちはこう感じます」

▼千さん

年賀状をやめるも続けるも、個人の判断。正解はありませんが、高齢のかたが「儀礼的なお付き合いはもうしんどい」という理由でやめるのは理解できます。でも40~50代の働き盛りの人がやめるのは、少しもったいない気もしますね。年賀状で近況を報告しあうのを楽しみにしている人もいるし、私の場合、もらった年賀状をきっかけに連絡をとって旧交を温めることも。続けるメリットはけっこうあると思っています。

▼北條さん

モヤモヤするなら、無理して年賀状にこだわらなくていいと思います。とはいえ、全部やめてしまうのではなく、目上の人で年賀状のやりとりを大事にされているかたなど、対象を小さくして続けていくのがいいのでは。クリスマスや年末に、シーズンズグリーティングのカードを送るのもおすすめ。喪中かどうかを気にせず、「今年もお世話になりました」と一年の感謝を伝えられます。

【ランチ会の手みやげ】

「ママ友とのランチ会の恒例、手みやげ交換。誰かの家を訪ねているわけでもなくレストランなのに、手みやげって必要?しかも、いつも忘れてしまうので、毎回肩身がせまくて……」

「手に入れるのが大変なスイーツとかだと、圧がすごい。毎度、旅行のおみやげをくれる友人もいて、こちらはどこへも行けてなくてすみません……という気持ちに」

完璧な答えはないけれど……。「私たちはこう感じます」

▼北條さん

会やメンバーによって、手みやげの文化が定着している場合は、割り切って手軽な消えものを用意するのが気持ち的にもラクかなと。「おいしかったから、ぜひ食べてほしい!」や「来る途中でたまたまパン屋さんを見つけて」など、相手の負担になりにくいひと言をつけ加えると、印象がいいですよね。私自身、そうやっていただいたものは受け取りやすく、その気遣いもうれしいものです。旅のおみやげは、もらってばかりで恐縮するなら、2~3回に一度くらい、コーヒーやお茶などのプチギフトをお返ししても。

▼千さん

これも正解はないですが、しんどいようなら、自分も手みやげを用意したうえで「今後は毎回贈りあうのは、やめませんか?」とか「またおいしいものが見つかったときに、皆さんにもお持ちしますね」と、“手みやげ必須”の空気をやわらげる提案をしてもいい気がします。

【チケット代の立て替え】

「私がまとめてとった観劇チケット。ひとりはバーコード決済でピッ。ひとりは現金をその場でかき集めて返してくれました……。おつりの千円札がないとかで大騒ぎだったけど、こういうのって、事前に準備してきて、ポチ袋とかに入れて渡すものでは?」

「チケットの手配って、数百円とはいえ、手数料とか郵送料とかもかかるんですよね。でももらう直前にいわれると『そんなのいいよ』といいがちな私……」

完璧な答えはないけれど……。「私たちはこう感じます」

▼千さん

むき出しのお金をやりとりするのは、商売の関係が前提です。本来、お金を介した関係ではない友人同士で、それも相手が自分のかわりに手間をかけたことにより、やむをえず発生したやりとりなのです。事前に金額もわかっているのですから、新札とまでいかなくても、封筒に入れるなり、懐紙やメモ紙に包むなり、お金を見せない配慮は最低限必要です。

▼北條さん

キャッシュレス時代になり、お金に対するゆるみが出やすくなったと感じています。お金をきれいな封筒に入れる、チケットをとってくれたお礼にちょっとしたお菓子を添えるなど、自分がされたらうれしい心くばりをしてほしいです。支払いに関することでは、みんなで食事をした際に「カードで払っちゃうね」と、率先してまとめて払うのは、“ポイント泥棒”ととらえられることも。自分が幹事として店を選んで予約した場合以外は、避けたほうがいいかもしれません。

【Z世代の仕事の後輩】

「会社の後輩は私が指示しているときにスマホをずっと触っているので、不審に思い、聞いてみたら『メモをとっています』と!私のことがおもしろくなくて、誰かとやりとりでもしてるのかと思いました……」

「会社で使っているメールソフトはハートやスマイルのスタンプが押せるのですが、ある日、後輩からのメールの返事がないなと思っていたら、good!の親指を立てたスタンプだけが返ってきていました。LINEならともかく、仕事のメール、しかも先輩にスタンプ返信ってびっくり」

完璧な答えはないけれど……。「私たちはこう感じます」

▼北條さん

デジタルネイティブでタイパ意識も強い若い世代は、悪気なくナチュラルに、こうした言動をしています。友人同士ならいいけれど、ビジネスの場ではふさわしくないこと、相手を不快にさせている可能性があることを、教えてあげてほしいです。特にスマホでのメモは、話を聞いていないように見えるため、「まじめにやっているあなたが損をしてしまうよ」と、手書きのメモをすすめると若者に響きやすいです。また、社外の人との商談などの場では、基本的にスマホを出すこと自体、マナーとして避けるべき。これも伝えてあげましょう。

▼千さん

きっと「失礼」という感覚はないのでしょう。どうしてダメなのか、理由を説明しないと理解してもらえないと思います。「失礼だ!」と怒って終わりではなく、コミュニケーションをとる。それが年長者の役目かなと。面倒ですが(笑)。

基本を知っていれば応用がきく!身につけたい必須マナー

基本的なマナーの知識と心遣いを身につけておけば、相手や場面が変わっても応用できるはず。日常とビジネス、2つの必須マナーをシーン別に紹介。まずは、公私ともに機会の多い訪問編から!

【訪問編】

<日常マナー>

約束の時間の5分前には到着しておくのがベスト

目上の人などの家を訪問する際、準備で忙しい相手を考慮し、早く訪ねるのはNG。「少し遅く訪ねたほうがいいとする向きもありますが、時間どおりがいいと思います。約束の5分前には訪問先の近くまで到着して、時間調整する余裕をもてると理想的」(千さん、以下同)。

親しい関係ならこれもあり!

訪問する相手が親しい間柄なら、最寄り駅に着いた時点で連絡を。「時間を約束していても、迎える側は『いつ来るか』と落ち着かないもの。到着の目安を知らせてあげると親切です」。

身なりを整えてからインターホンを押す

家に到着したら、玄関前で帽子を脱ぎ、日傘などもたたんでバッグにしまうか手に持って、インターホンを押す。「外の汚れを家に持ち込まないために、上着や帽子は玄関前で脱ぐのがマナーです。相手と対面する前に身支度を整えておけば、家に入ってからも、堂々とふるまえるでしょう」。

訪問前にスマホを準備

せっかくの歓待の場で、電話やメッセージの着信音が響くのはとても失礼。上司や目上の人の自宅に招かれた際は特に、スマートフォンをマナーモードにすることを忘れずに。

玄関で靴を脱ぐときは相手や家におしりを向けない

家のあがり方は、玄関で「おあがりください」と声をかけられたら、正面を向いたまま靴を脱いであがり、サッとかがんで靴の向きを変えるのが正解。「後ろ向きであがる人がいますが、相手や家に対して敬意を欠く横着なふるまいです。靴をそろえる際は玄関の中央を避け、端に寄せましょう」。

これからの季節は靴下持参も

サンダル履きなど素足のときは、靴下の持参を。玄関先で「失礼します」と断って着用してからスリッパを履く。「汗や皮脂で汚れた素足で他ひ人とさまの家にあがるのは、もってのほかです」。

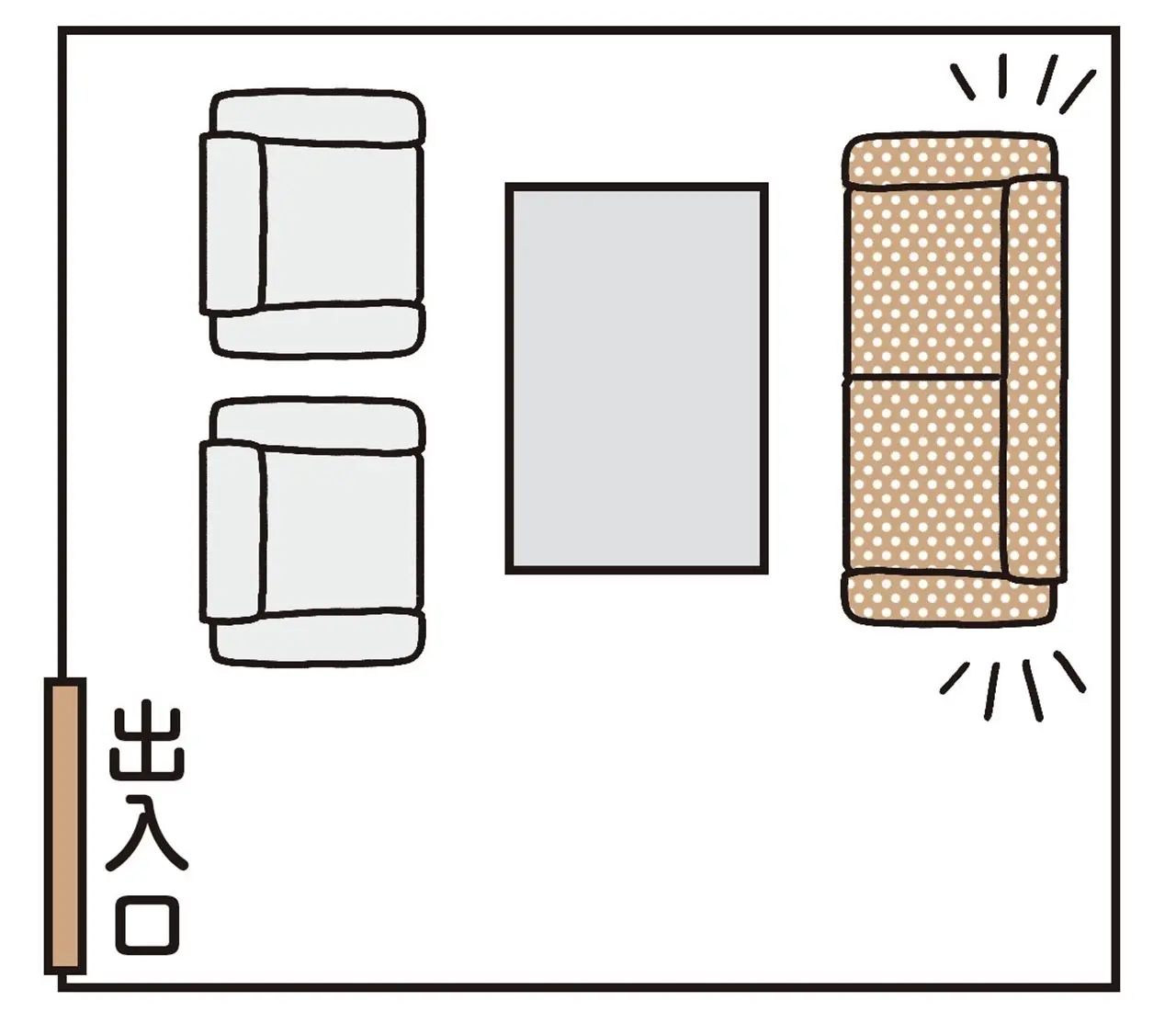

上座か下座、座る場所はケースバイケースで

リビングや客間でどこに座るかは、相手との関係性やシチュエーションで判断を。「客は、出入口から一番奥の上座に座るのが基本ですが、目上の人の家にお礼やあいさつでうかがった際は、自ら下座に座るのが自然です。『こちらにどうぞ』と上座をすすめられたら素直に従うといいでしょう」。

和室に通されたら、どうしたら?

和室は立って出入りしない。座ってふすまや障子を開けて、座ったままにじり入って立ち上がるのが本来の作法。畳の縁は踏まないようにし、座布団はすすめられてから座るように。

手みやげは紙袋から出して渡し、紙袋は持ち帰ること

手みやげは玄関先で渡すのではなく、客間で席に着いたら紙袋から出してテーブルの上に置き、ひとしきり会話をしたあとで差し出す。「手みやげを入れてきた紙袋は運ぶためのもので、外の汚れがついたもの。たたんでバッグに入れて持ち帰りましょう」。

<ビジネスマナー>

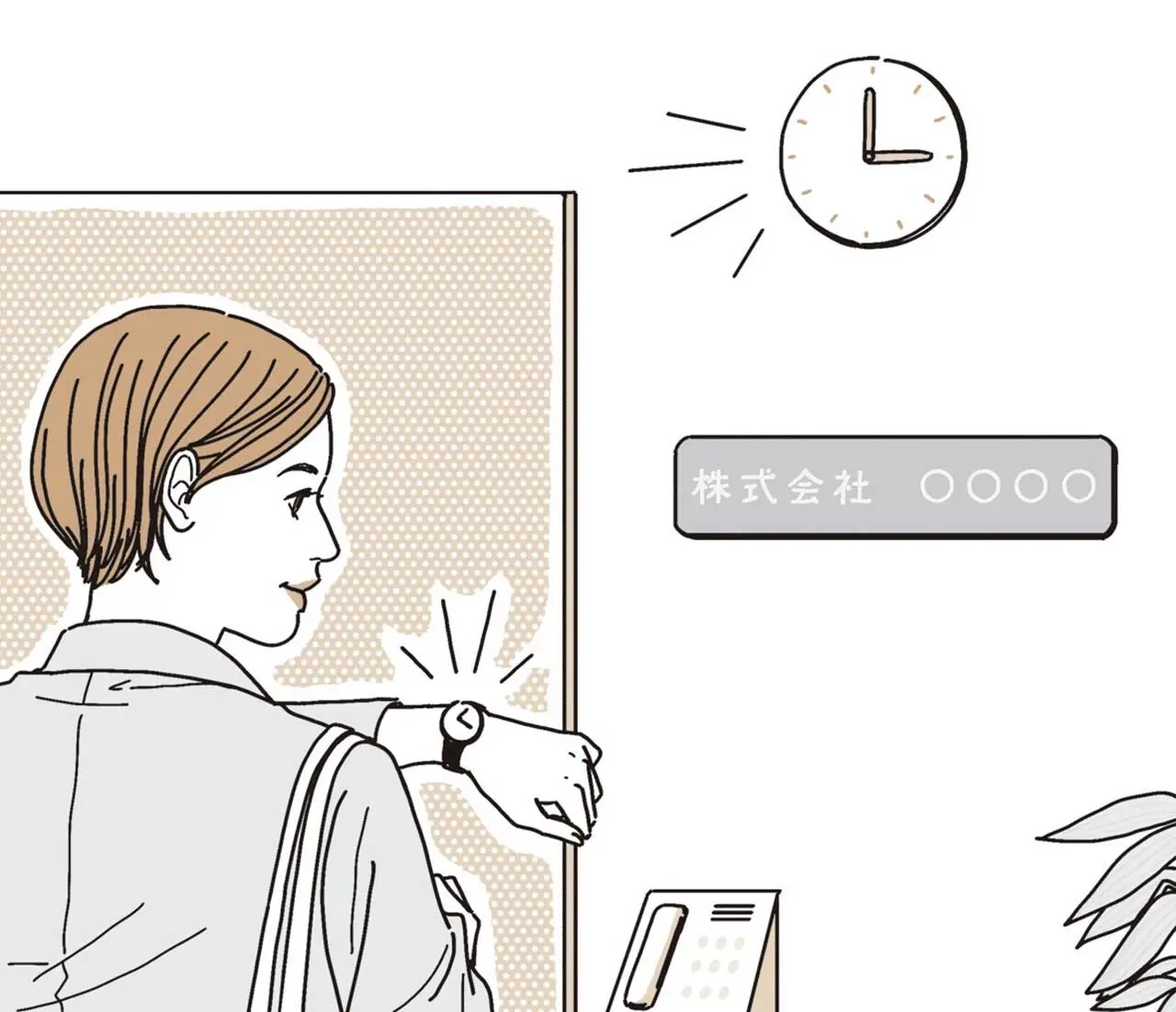

訪問時間は早めもNG。約束どおりが基本

企業を訪問する際は、約束の時間の少し前に受付に到着し、ジャストの時間に相手と会えるようにする。「最近はミーティングや会議が分単位で詰まっている人が多く、早めに行くのも迷惑です。やむをえず遅れる場合は、10分前までに必ず電話で連絡を」(北條さん、以下同)。

意外なところでタイムロス!

受付に来客の列ができていたり、ロボットやタッチパネルを操作する必要があったり、受付に手間どってしまうことも。初めて来社する場合は、事前に受付の形式を確認し、早めの到着を。

コートやジャケットの着脱は訪問先に入る手前で行う

汚れや花粉を持ち込まないように、アウターは訪問先の建物の前、オフィスがビル内の場合は入口前で脱ぎ、外側を中にしてたたんで入る。「ビジネスシーンではあまり肌を露出しないほうがいいので、夏にノースリーブを着ているときは、訪問する前にジャケットをはおります」。

座る位置は、案内されたら上座に座ってOK

ビジネスの場合も、出入口から遠い奥の席が上座。「こちらへどうぞ」と案内されたら、「恐れ入ります」と上座へ。「担当者が来室したらすぐに立ってごあいさつできるように、浅めに腰かけておきましょう。待っている間に出してもらったお茶は、すすめられるまで口をつけないようにします」。

案内されない場合は、どうしたら?

案内がないときは下座に座り、担当者が来たら立ってあいさつを。「案内がないのに上座に座ると、よく思わない人もいます。時間をつくっていただいた感謝をこめる意味でも上座を譲ります」。

バッグは足元の床に直(じか)置きか椅子の背に置く

外で持ち運ぶバッグは汚れているものと考え、床に直置きするのがマナー。「自立して、底に鋲がついているバッグが理想ですね。自立しないバッグやコート類は、椅子の背に置きます。場所がカフェなどなら、空いている席に置いてもOKです」。

手みやげは名刺交換のあとに渡し、紙袋は持ち帰る

手みやげは名刺交換やあいさつがすんだあと、紙袋から出して渡し、紙袋は持ち帰るのがマナー。

「相手が複数人いる場合は一番肩書が上の人に渡します。『つまらないものですが』より、『心ばかりですが』と添えるほうが好印象。会食時など外で渡す場合は、『袋ごと失礼します』とそのまま渡します」。

渡すタイミングにも気をくばって

提案やお願い事でうかがった場合は、仕事の話の前に手みやげを渡すと、賄賂ととらえられたり、相手にプレッシャーを与えることも。仕事の話がすんでから、帰りぎわにさりげなく渡すのが◎。

【食事&会食編】

食事のシーンで大事にしたいのは、同席者と心地よい時間を過ごすこと。周囲に目をくばり、臨機応変なふるまいで、交流を深めて。

<日常マナー>

場を和ませる思いやりと機転を。懐紙は用意しておくと便利

お茶や食事の席では、思いやりと機転が重要、と千さん。「杓子定規にマナーを実践するのではなく、相手を和ませる臨機応変なふるまいを心がけましょう。お茶の世界では、『客の心になりて亭主せよ。亭主の心になりて客いたせ』という言葉があります。もてなす主人は客の心になって趣向を凝らし、客は主人の心をくんで適切にふるまい、お互いの気持ちや立場を慮ることで、一期一会の豊かな時間が過ごせるという意味です。お客さんを招く側も、招かれる側も、覚えておいてほしい教えです」。

また、お茶や食事の席でなにかと重宝する懐紙は、バッグにしのばせておきたいアイテム。懐紙入れに入れて持ち運ぶと、取り出すときの所作もスマートに。

食べきれないお菓子は懐紙に包んで持ち帰る

訪ねたお宅で出された飲み物やお菓子は、残さない。残してしまうと、「口に合わなかった」ことになり、とても失礼にあたる。「心のこもったおもてなしですから、温かいものは温かいうちに、ありがたくいただくのが原則です。どうしても食べられない場合は、懐紙などに包み、相手が席を立ったタイミングでそっとバッグにしまうのが望ましいです」。

大皿料理は取り分けず、自分の分をとって次の人へ

おもてなしの席で大皿料理が出されたとき、気をきかせるつもりで取り分けるのは、実はマナー違反。「作法として正しいのは、取り回し。『お先に失礼します』と声をかけて、自分の小皿に料理を取り分け、次の人に大皿を回しましょう」。

また、箸を持たない手を受け皿のように添えて口に運ぶ「手皿」も、無作法なふるまいなので気をつけたい。

<ビジネスマナー>

信頼関係を深める準備と気遣いをぬかりなく

ビジネスにおける会食や立食パーティは、食事やお酒を楽しむことがメインではない。取引先との信頼関係を深めるための準備や気遣いが不可欠。「会話がはずむように業界のトレンドを頭に入れておいたり、会食相手の経歴や得意分野を調べて、それについて『お話を聞かせてください』『お会いできるのが楽しみでした』という姿勢を見せると、好印象です」(北條さん)。

会食後のお礼メールも、「楽しかったです」ですませず、ひと工夫を。「相手の話で印象に残った内容に触れつつ、お礼を伝えてみてください。私もこうしたメールをいただいたことがありますが、有意義な時間を共有できたという喜びとともに、ていねいなそのかたへの信頼が増しました」。

食べることに集中しない。目をくばり、周囲に合わせて

食事は全員に料理が供され、相手、特に目上の人が食べはじめたのを確認してから自分も食べはじめるなど、周囲への目くばりが大切。「ビジネス会食では会話が重要です。いつ話しかけられてもすぐに返事ができるように、ひと口は小さくしましょう。食べるペースも周囲に合わせます。早食いの人は、相手を急がせてプレッシャーをかけやすいので気をつけて」。

立食では手荷物を減らし、テーブルを乱雑にしない

立食パーティも、飲食より交流が目的。ビュッフェの列を乱したり、料理を皿いっぱいに盛るのはマナー違反。「食べ散らかしたお皿をテーブルに置きっぱなしにするのも避けましょう。荷物はなるべくクロークに預け、じゃまにならない配慮も大切です。グラスはステムではなくボウル部分を持ったほうが安定し、会話に集中できます」。

【贈り物編】

贈答の目的は、自分の気持ちを品物に託して届けること。贈る側も贈られる側も、ギフトを媒介にして、心を通わせあおう。

<日常マナー>

相手を思って品物を選べば気持ちが伝わる贈り物に

「贈り物は、気持ちを贈る行為。どんなものなら喜ぶかなと、思いをめぐらせ、時間をかけて選ぶことこそ重要です。その心は相手に必ず伝わり、印象に残ります。その点、カタログギフトは誠意が伝わりにくく、あまりおすすめできません」(千さん)。贈られた側は必ずお礼の連絡をして、結婚祝いや出産祝い、香典などをもらった場合は、半分から1/3程度の金額のお返しを。「食べ物をいただいたら『おいしくいただきました』と感想を、ハンカチや身につけるものなどなら、次にその人と会うときに、使っている姿をお見せすると喜ばれます。品物ではなく気持ちをいただいたという意識をもち、お相手との関係性を深める機会にしてほしいですね」。

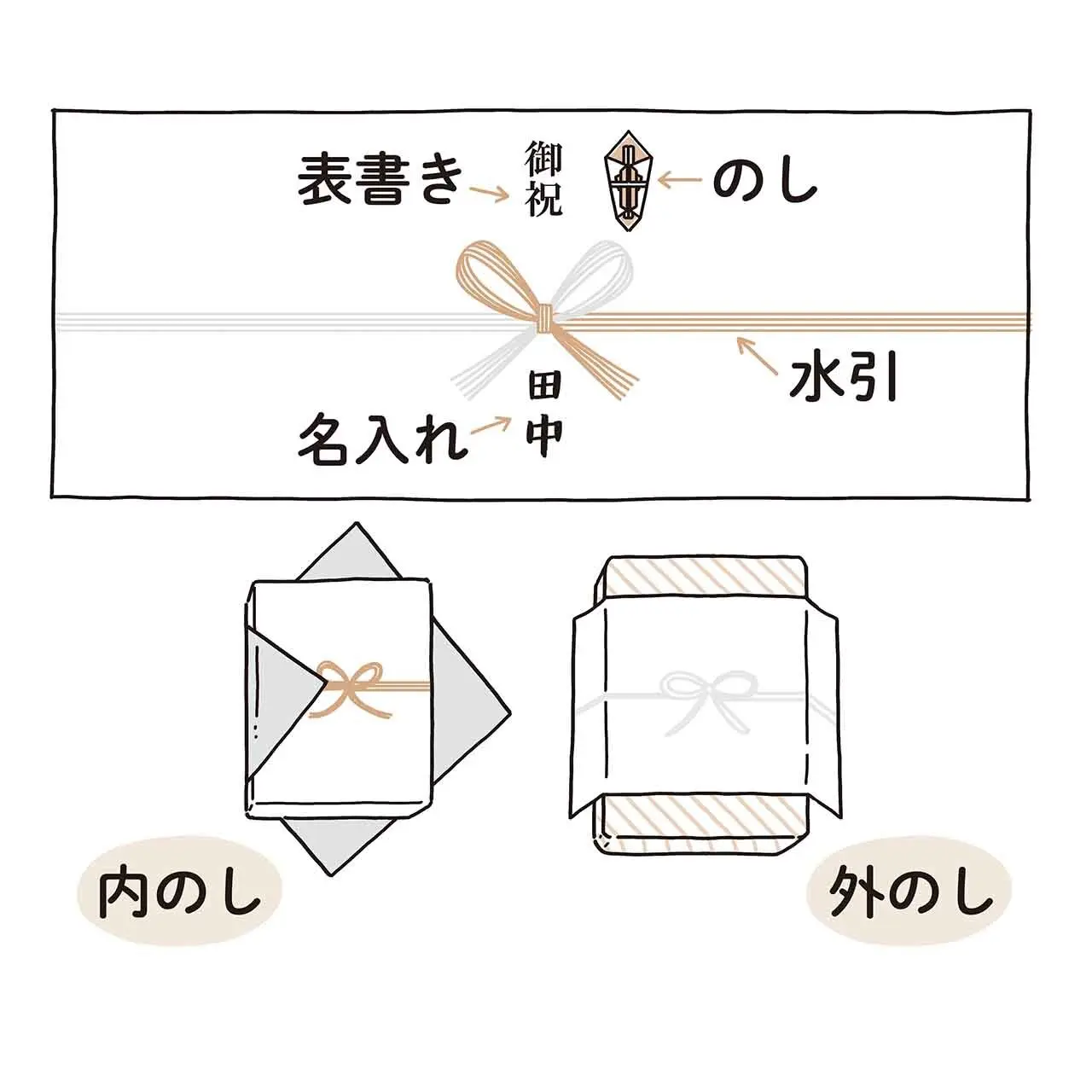

改まった進物にはのし紙をかける

改まったあいさつや慶事の進物には、のしと水引が印刷されたのし紙をかけるが、生ものを贈る際は不要で、弔事には水引のみ印刷されたかけ紙を使う。「正式なお祝いは、包装紙の内側にのし紙をかける『内のし』がふさわしいとされますが、楽屋見舞いなどは贈り主がわかりやすいように『外のし』にするなど、場面に応じた心くばりを」。

品物をただ贈るだけでなく、言葉で気持ちを添えて

贈り物を直接手渡しできないときは、配送後に電話で「お送りしました」と連絡するか、メッセージカードをつける。「物を贈ることが目的ではありませんから、お祝いやお見舞いの気持ちを言葉で伝えてください。カードは、定型文が印刷されたものではなく、その人へのメッセージを手書きでしたためるとベスト。印象に残るギフトになるはずです」。

<ビジネスマナー>

贈答禁止の会社もあるご時世。SNSの扱いにも注意して

ビジネスの場では、コンプライアンスの観点から贈答を禁止する会社も増えている、と北條さん。「会社によってルールは違いますが、『贈り物をしてもいいですか?』とは聞きづらいもの。過度な贈答でなければOKという会社は多いですが、『受け取れないんです』といわれたら、『失礼いたしました』と引き下がりましょう」。自分がもらう側になった場合、SNSの扱いには気をつけたい。「贈り物をインスタグラムなどで紹介することもあると思いますが、今の時代、何がクレームにつながるかわかりません。いただいた人に事前に許可をとるか、公平性を保って紹介するとベター。なかには『私が贈ったものは上げてくれなかった』などと憤慨する人も」。

手ごろな価格で食べやすい個包装のお菓子がおすすめ

お中元やお歳暮は虚礼廃止にする会社が増えたが、手みやげなら受け取ってもらいやすいという。「日ごろの感謝をこめた“心ばかりの品”を手渡しするぶんには、問題になりにくいです。高額すぎると接待や賄賂ととらえられかねません。相手先の部署の人数も考慮し、3000~5000円程度の個包装のお菓子がおすすめ。生ものは避けたほうが無難です」。

仕事関係者の身内の訃報は聞いた状況で対応を変えて

仕事関係者の身内に不幸があった際の対応は、むずかしいもの。「本人から訃報を聞き、個人的に気持ちを寄せたいときは、四十九日の法要前後の少し落ち着いた頃合いに、ろうそくや線香、お茶などを贈りましょう。人づてに訃報を聞いた場合は、その人に次に会ったときにお悔やみを伝えるくらいがベター。上司に報告して会社としての対応を相談しても」。

-

50代が抱える、対人関係・夫婦・家族・働き方・老後など「リアルなお悩み」総まとめ

人には聞けない夫婦や家族の問題、友人や仕事仲間との円滑なコミュニケーションの取り方、人生100年時代の働き方や老後の資金などの不安まで、アラフィー世代が抱えるお悩みに上手に向き合っていく方法やヒントをご紹介します。

-

【50代 女友だちのお悩み】年齢とともに変化する「いる友だち」「いらない友だち」

長年の友人を突然苦手に感じるようになったり、女子会に参加しても以前のように気分が盛り上がらなかったり。心あたりのある人は、もしかすると友人と距離をおくタイミングかも? アラフィー女性たちへの緊急アンケートから分かった友だち関係の実情を、リアルな声とともに大公開。

What's New

-

ものの持ち方、考え方、仕事のやり方…大人が「身軽になるための心得」をエキスパートが伝授!

人生を重ねてきたぶん、気づけばいろいろなものを抱えてしまっていませんか? ものの持ち方、考え方、仕事のやり方、生活習慣、人間関係……。Jマダムの皆さんのすっきりエピソードを読むと、きっと「私も」という気持ちになるはず。思いたったが吉日、どんどん身軽になっていきましょう。

50代のお悩み

2025年12月28日

-

【越川慎司さんがお答え】頼まれ事が多くて、自分の仕事が進まない!“身軽になれる”仕事のやり方Q&A

仕事で習慣化しているその“負担”、まだまだスリム化できるかも! Jマダムが日々感じているさまざまな仕事のお悩みを、会社経営者であり、作家として活躍する越川慎司さんが解決。

50代のお悩み

2025年12月25日

-

【平野ノラさんがお答え】親を傷つけずにモノを減らしていくコツは? “身軽になれる”モノの手放し方Q&A

ついついため込んでしまうモノ、まだまだスリム化できる! Jマダムが日々感じているさまざまな“重さ”や“負担”、「こんなケース、どうすればいいですか?」に、お笑いタレント・平野ノラさんが答えてくれました。

50代のお悩み

2025年12月24日

-

【作家・会社経営者 越川慎司さんインタビュー】「週休3日」の働き方を実現!がんばり方を変え、仕事も人生も50代からの進化を楽しもう

50代になると、立場的に仕事の負担も増える一方……。でも、考え方、向き合い方ひとつで、日常はもっと軽くなる。エキスパートたちの発想の転換術とは? 作家として、経営者として縦横無尽に活躍する越川慎司さんに、そのコツを教えてもらいました。

50代のお悩み

2025年12月23日

-

【お笑いタレント・平野ノラさんインタビュー】いらないモノを手放して、人生が好転。実践したことは?

「片づけは、心の棚卸し。自分を知るためのレッスンです」。いわゆる“汚部屋”の住人だった、お笑いタレント・平野ノラさんに、モノを手放し、人生を輝かせ続ける秘訣を伺いました。

50代のお悩み

2025年12月22日

Magazine

-

大人のためのヘアスタイル・髪型カタログ

髪のお悩み解決!若々しく見えるヘアスタイル

-

一度は泊まりたい!高級ホテル・旅館

日常を忘れて至福のときが過ごせる極上の旅へ

-

50代におすすめのトレンドアイテム

人気ファッションアイテムを厳選してご紹介

-

松井陽子の「エクラ ゴルフ部へようこそ!」

松井陽子さんが50代におすすめのゴルフウェアやゴルフの楽しみ方をご紹介。

-

年齢を重ねるごとに、自信がもてる肌へ!

無料お試しセットで、新生ドモホルンリンクルのお手入れを体験

-

エクラ公式通販の人気アイテムランキング

もう迷わない!50代が買うべき秋の服

-

大人の品格まとうシチズンの限定ウオッチ

シチズンから洗練されたデザインの限定ウオッチが新登場!

-

新しくなったドモホルンリンクルに注目

主力製品の[基本4点]が大きくリニューアル。その実力のは?

-

あの「アミコラ」に注目成分NMNがプラス

味がなく料理や飲み物に溶かすだけだから習慣にしやすい

-

読者モデル 華組のユニクロ・GUコーデ

真似したい!50代ファッションブロガーの着こなし集

-

読者モデル 華組のZARAコーデ

50代はどう着こなす?ファッションブロガーコーデ集

-

クリスマスのお出かけスポットはここ!

映画「ハリー・ポッター」の世界に没入!大人も楽しめるアート体験

-

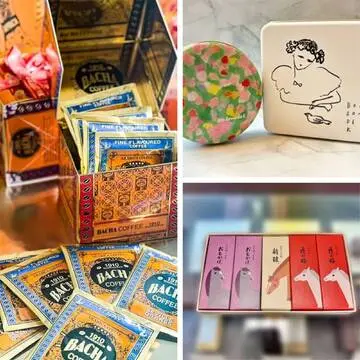

年末年始の集まりに。友人宅・親戚・帰省に持って行きたい「本当においしい手土産」17選

年末年始は、友人宅での集まりや親族へのご挨拶、久しぶりの帰省など、人に会う機会がぐっと増える時期。そんなシーンに欠かせないのが、気の利いた手土産。相手に合わせて選びやすい、贈って間違いない手土産をご…

-

【韓国ドラマ】胸がぎゅっと締めつけられる…深い愛に泣ける「時代劇」5選

愛することの切なさ、守りたいと願う強さ、離れてもなお続く想い。胸の奥がぎゅっと締めつけられる“深い愛の物語”心を揺さぶられる韓国時代劇の中から、韓国でも日本でも圧倒的知名度の100日の郎君様や大ヒット時代…

-

髪型で一気にあか抜ける!40代に似合う「冬のボブヘア」25選

髪型ひとつで、印象は驚くほど変わる。「老けて見えるのは避けたい」「いつも同じ髪型でマンネリ」そんな40代女性にこそ試してほしいのが、今っぽくて洒落感たっぷりなボブヘア。

-

50代も満足!本当に美味しかった全国の「喜ばれるおみやげ」7選【チームJマダムまとめ】

50代女性たちが「本当においしかった!」と太鼓判を押すスイーツやお酒をご紹介。ちょっとした集まりに差し上げるプチギフトからご挨拶の手土産まで、年末年始に役立つこと間違いなし。すべてオンラインショップも…

-

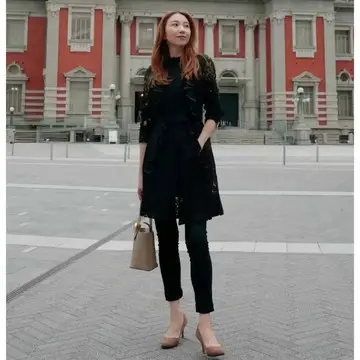

50代の体型をきれいに見せる「スタイル映え」パンツコーデ10選

お腹まわりや腰の張り、脚のラインなど、パンツスタイルにまつわるお悩みには、細身のパンツだと体のラインを拾ってしまい、どこか“しっくりこない”もの。ワイドパンツやとろみ素材など、体のラインを拾わずストン…