(左)伊藤若冲『竹鶏図屛風』 寛政2(1790)年以前 二曲一隻 紙本金地墨画

展覧会の目玉である、18世紀京都画壇のツートップ絵師の合作屛風! これこそまさしく新たに“発掘”された名品。

今、大阪で話題を集めている展覧会、『日本美術の鉱脈展 未来の国宝を探せ!』。そのキャッチコピーは、「ナンジャコリャ!連発」。

インパクトあふれる未知の作品、有名画家の知られざる逸品との出会いに、美術好きだけでなく、一般の人からも「面白かった!」という声が多いと語るのは、監修者の山下裕二先生(美術史家、明治学院大学教授)。でも、日本美術っていろいろ知識がないと理解できないというイメージがあるけれど……。

「そんなことはありません。私は大学1年生向けの講義の初回で必ず言うんですけど、知らないことは財産なんです。一度知ってしまうと、知らなかった状態には戻れない。だから、知らない状態で本当に魅力的な作品に触れて、まずは驚いて欲しい。今回の展覧会は、一般には知られていないけれど、これまで私自身が驚き、すごいと感動した作家や作品ばかりを集めています」

その例として最初の章に登場するのが、今やすっかり日本美術史上のスターとなった伊藤若冲。確かに20世紀までは「わ…、わかおき?」と読まれてしまうほどのマイナーぶりでした。

「あの若冲もかつては地中に埋もれた『鉱脈』の状態だったんです。作品のクオリティは高いのに評価が不当に低い。そのギャップが大きい作家こそ、“応援”のしがいがあるんですよ」

山下先生は美術史家として、また1996年に赤瀬川原平さんと結成した「日本美術応援団」の団長として、縄文から現代に至るまで「これぞ」という作家・作品を応援してきました。今回の展覧会は、その集大成ともいえそうです。

そんな先生の、室町時代の水墨画家における“推し”のひとりが式部輝忠(しきぶ・てるただ)。

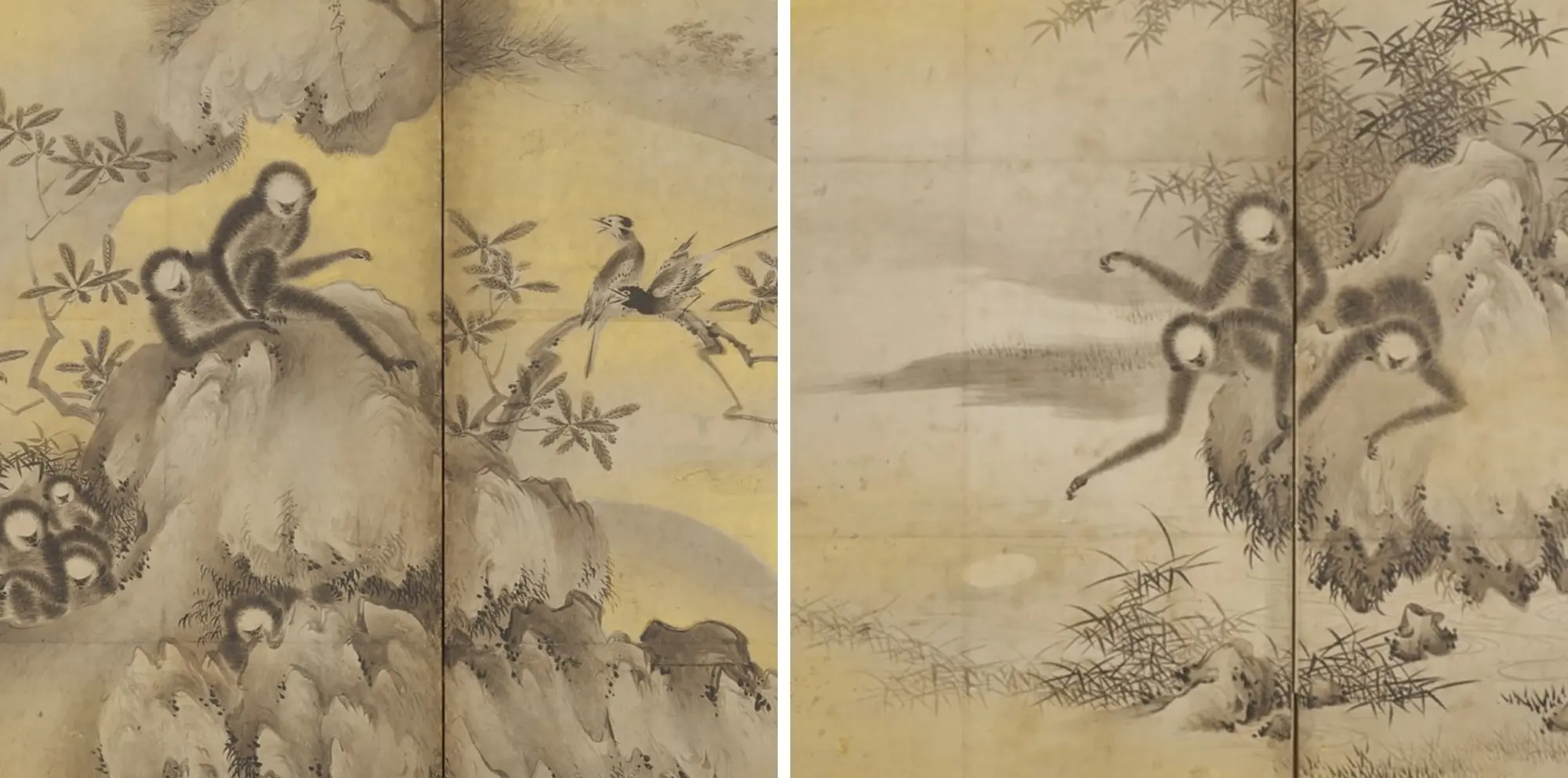

「式部をご存じの方はまずいらっしゃらないでしょうね。16世紀の東国で活動したと推測される絵師で、私が修士論文で取り上げるまでは本格的な研究がなかったほどです。生没年も履歴もまったく分からないけれど、作品は案外残っていて非常に達者なんですね。後期展示の『巖樹遊猿図屛風』では、リズム感豊かな描写に注目してください。山水の中に遊ぶ猿が水面の月を掴もうとしたり、海老をとって喜んでいたりしてかわいいですよ」

同じく室町美術で山下先生が注目するキーワードは「稚拙美」。それって、要するに“ヘタうま”?

「すごく上手いんだけど何か嫌な感じの絵ってあるでしょう? 一方で、すごくヘタなんだけど無垢で清潔な絵も存在するんです。素朴絵といって、日本人はそういう作品を15~16世紀から愛でてきました。たとえばこの『築島物語絵巻』は、字は流麗なのに絵はとんでもなくヘタ。でも、その表現は等身大で実にイノセント。素朴絵の展示室では、自然と微笑んでしまう人が多いですね」

さらに奥へと進むと、幕末から近代にかけての、本当にナンジャコリャ!な作品群が……。

牧島如鳩『魚籃観音像』 昭和27(1952)年 油彩、キャンバス 足利市民文化財団

なるほど、漁師さんの切実な願いを細やかに盛り込んで……。しかし、やたらスケールが大きくて油絵の観音像とは何だかキテレツ?

「北の夜空と小名浜港の鳥瞰を背景にした堂々たる観音図でありながら、聖母マリアや天使などキリスト教のモチーフも同居するという驚くべき作品です。小名浜でのお披露目後には実際に大漁になり、この絵は組合長室に長年飾られていたのですが、15年ほど前に如鳩の出身地の栃木県足利に移されることになりました。実はそれによって、この作品は東日本大震災の津波の難を奇跡的に逃れたんです」

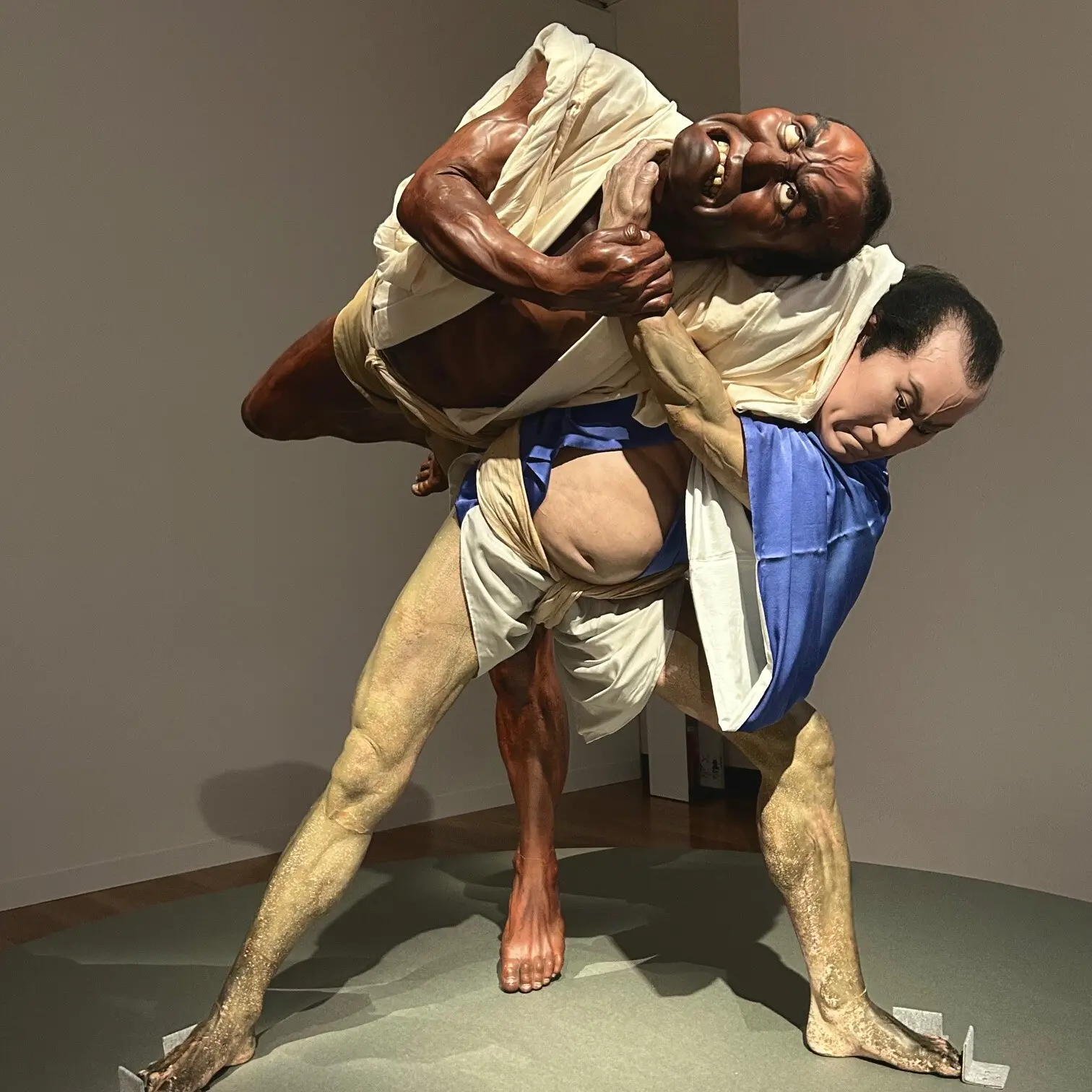

そう聞くと、神仏習合ならぬ「仏耶習合」のパワーもいっそう感じられます。さらに、幕末から明治にかけて見られた「ハイパーリアル」や「超絶技巧」の作品も、山下先生の“応援”によって再評価が進んだもの。中でも強烈なのが、投げ技に入る決定的瞬間を捉えた安本亀八の「相撲生人形(すもういきにんぎょう)」。

「まるで生きているようにリアルに見えるから生人形と呼ばれています。幕末から明治にかけてさかんに行われた見世物興行のために作られた作品で、巡業時の持ち運びのことも考えて、13のパーツに分解可能なんですよ」

接合部分がまったくわからない驚異の出来栄えに、もう唸るしかありません。ここまでのさわりだけでも目まぐるしいですが、最後の展示室がまた濃密。5000年以上前の縄文土器と現代作家の「縄文的感性」が交錯するクライマックスとなっています。

「実は、このエレガントな縄文土器や先ほどの『相撲生人形』は、『エクラ』の創刊から数年続いた連載で“応援”の意味も込めて取り上げた作品なんですよね。連載のテーマは、“その一点だけでも見に行く価値がある日本美術作品を47都道府県のすべてにわたって紹介する”というもので、タイトルは『この一点への旅』。連載をまとめた本も出ているので、ぜひそちらも参照してください」

「鉱脈」紹介の全国版ともいえる山下先生の連載をまとめた、『日本美術・この一点への旅』。展覧会特設ショップでも販売中です。

連載での紹介から書籍刊行までの間に国宝指定を受けたり、今春、重文指定の答申が出された作品なども収録され、山下先生の目利きぶりが発揮された一冊。大阪中之島美術館で『日本美術の鉱脈展』を満喫した後は、この本を片手に全国の作品めぐりをしてみるのもおすすめです!

●『日本美術の鉱脈展 未来の国宝を探せ!』

会期/2025年6/21~2025年8/31

会場/大阪中之島美術館 4階展示室 (大阪府大阪市北区中之島4の3の1)

開館時間/10:00~17:00(※入場は16:30まで)

ただし7/18から8/30までの金・土曜、祝前日は19:00まで開館

休館日/月曜(※ただし7/21、8/11は開館)、7/22

観覧料/一般1,800円ほか

その時代の魅力に現代のセンスが加わり、歴史を新鮮な視点で楽しむエンターテインメントが続々。今こそ注目必至の作品を厳選!

カルチャー

2025年12月18日

エクラ世代におすすめしたい書籍を厳選! 老婦人が南極で大冒険する『ペンギンにさよならをいう方法』など3冊を紹介。

カルチャー

2025年12月17日

年齢を重ねて経験していく、大切な存在との永遠の別れ。死とは何か、そして生とは――。'25年11月に刊行された『真夜中のパリから夜明けの東京へ』は、パリと東京、1万キロの距離と時差を飛び越え交わした、大人の友人同士の往復書簡。率直な思いを綴り合ったミュージシャンで文筆家の猫沢エミさんと編集者の小林孝延さんが、晩秋の東京で再会した。

カルチャー

2025年12月16日

山田詠美の『三頭の蝶の道』を紹介。実在の女性作家をモデルにフィクションも混じえて描いた小説は、読み応えたっぷり。山田詠美『もの想う時、ものを書く』、瀬戸内寂聴『笑って生ききる 寂聴流 悔いのない人生のコツ 増補版』とあわせて読みたい。

カルチャー

2025年12月16日

読むだけで心が軽くなったり、気分がアガったり、ハッとさせられたり。そんな美しいフランスの言葉を毎週月曜日にお届けします。ページ下の音声ボタンをクリックして、ぜひ一緒にフランス語を声に出してみて。

カルチャー

2025年12月15日

俳優・板谷由夏が愛するファッションルールと、それにマッチするジュエリー。今回は、大人がモチーフジュエリーを楽しむメソッドを。

イタリアの感性と日本の職人技の美しき融合、ジーフランコのデニム

日常を忘れて至福のときが過ごせる極上の旅へ

人気ファッションアイテムを厳選してご紹介

人気ヘアマスク「Gyutto(ギュット)」で美映え髪に

もう迷わない!50代が買うべき秋の服

松井陽子さんが50代におすすめのゴルフウェアやゴルフの楽しみ方をご紹介。

髪のお悩み解決!若々しく見えるヘアスタイル

真似したい!50代ファッションブロガーの着こなし集

映画「ハリー・ポッター」の世界に没入!大人も楽しめるアート体験

50代はどう着こなす?ファッションブロガーコーデ集

シミ、シワ、たるみ、毛穴悩みに。大人肌のスキンケアの最適解

冬の空気に似合うのは、品よく華やかで、ほんのり女らしさを感じるミディアムヘア。50代の女性に人気上昇中のスタイルは、髪悩みや顔まわりの悩みをカバーしながら、印象をぐっと明るく見せてくれるスタイル。

豊富な品揃えで40代・50代のおしゃれ好きな女性からの人気も高いユニクロ・GU。本格的な冬の到来で、あったかアイテムの出番も増えてきました。そこで今回は「ユニクロ・GU」のアイテムを使った、おしゃれな40代・5…

40代を迎えると、髪のボリュームが減ったり、パサつきやツヤ不足が気になったり、顔まわりの印象にも変化が…。そんな悩みが増える一方で、「今の自分に似合う髪型がわからない」と感じる方も多いはず。40代の髪悩み…

今どきロングヘアは、髪のツヤ感で若々しく見える!ボリューム不足も白髪悩みもカットやカラー、パーマで思いのままに解決できる。こなれた印象に見せる洗練ロングヘアスタイルをお届け。

オールシーズン使える「デニム」は冬も大活躍。今回はそんなデニムを使った、おしゃれ好きな40代・50代のエクラの読者モデル・華組&チームJマダムのコーディネートをご紹介。ブーツにもスニーカーにも合う万能さが…