【『奇想の系譜』補講その2】 芦雪が求めたリアルとは?

インスタグラムの序章に続きまして(リンクは最下段にあります)、長沢芦雪についての偏愛解説です。取り上げるのは、『龍図襖』(八面、島根県・西光寺蔵)。『奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワールド』(@東京都美術館、~4/7)で、通期展示中の目玉作品のひとつです。

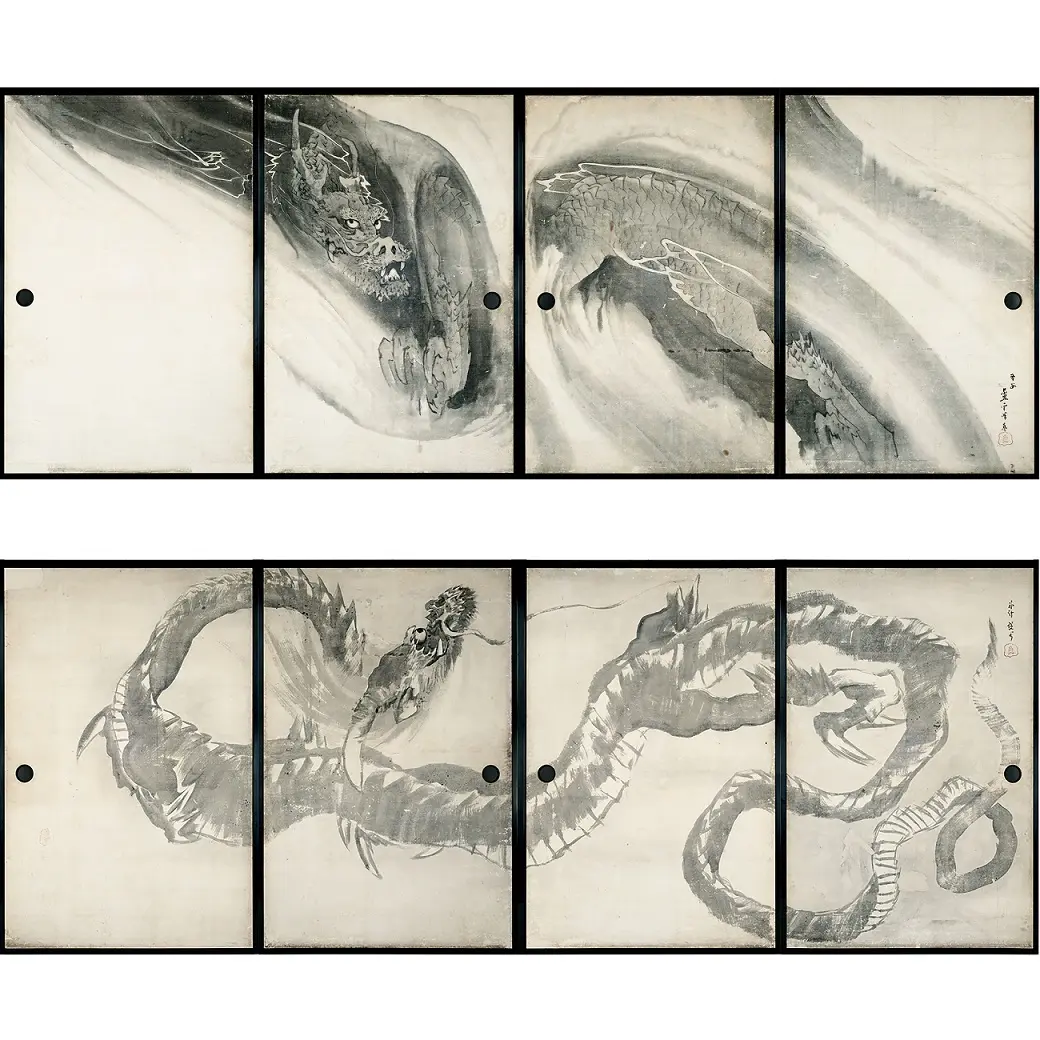

この襖絵は落款から見て、南紀・無量寺本堂の『虎図襖』『龍図襖』(※非出品作)と同じころ、芦雪30代前半の作。作品は描かれたモチーフによって「雲龍図」(写真1枚目上)と「昇龍図」(同下)に分類されており、師匠の円山応挙譲りの写生的作風に見える「雲龍図」に対し、標本のようにユニークな描写の「昇龍図」のほうが芦雪らしいと注目されてきました。

しかし、この「雲龍図」が円山応挙の作品に似ているかと言われると、それほどでもないでしょう。応挙はとことん「写生」を追求するキマジメな人でした。彼が「楷書」なら、芦雪の基本軸は「草書」といっていいくらい。特に龍においてはその傾向が強く、応挙と見まがうレベルの細密描写の龍を見たことがありません。芦雪の龍は怪獣っぽく、手のリアリティがいまひとつです。

参考までに応挙の『雲龍図屏風』(2枚目、※非出品作)を上げておきます。芦雪を褒めるのがちょっと恥ずかしくなるくらい、とにかく上手い…! 丹念な質感描写、屏風の曲折に合わせた構図の妙。応挙の追求する「リアル」は、こんなふうに細部の緻密な積み重ねからなる盤石なものでした。一方で、完璧すぎるがゆえに退屈というきらいもあり、芦雪は大胆な”一発芸”的作風に進むべき道を見出したのかもしれません。

さて、芦雪の「雲龍図」に戻ります。厚い雲がズバッと掻き分けられ、龍がたった今、左腕を動かしたかのような描写がマンガみたい。そうした動感豊かな迫真性も芦雪らしいのですが、私は、画面中央の、襖の突き合わせ部分を挟む不自然な「縦の雲」こそ、注目に値すると思っています。

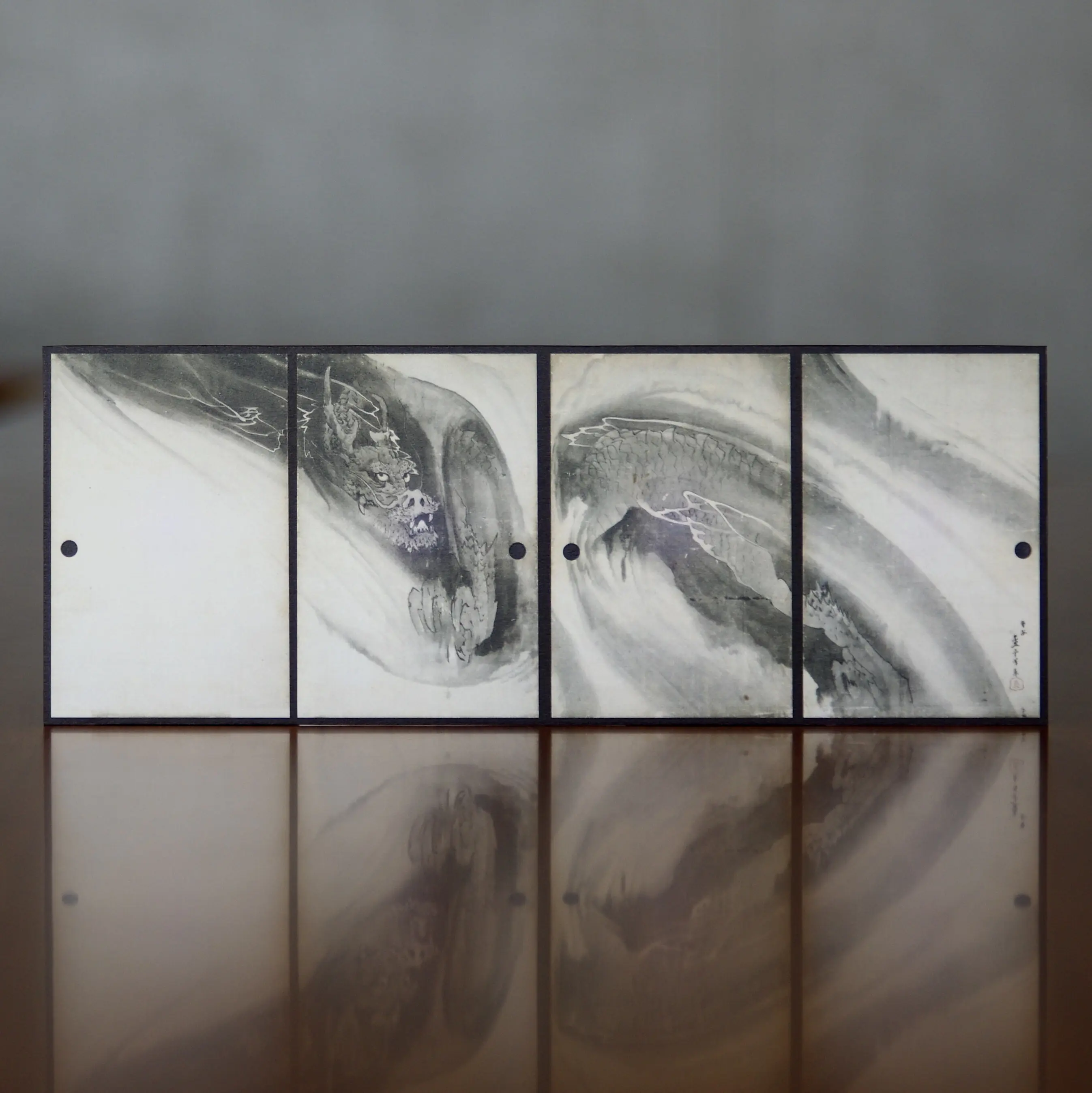

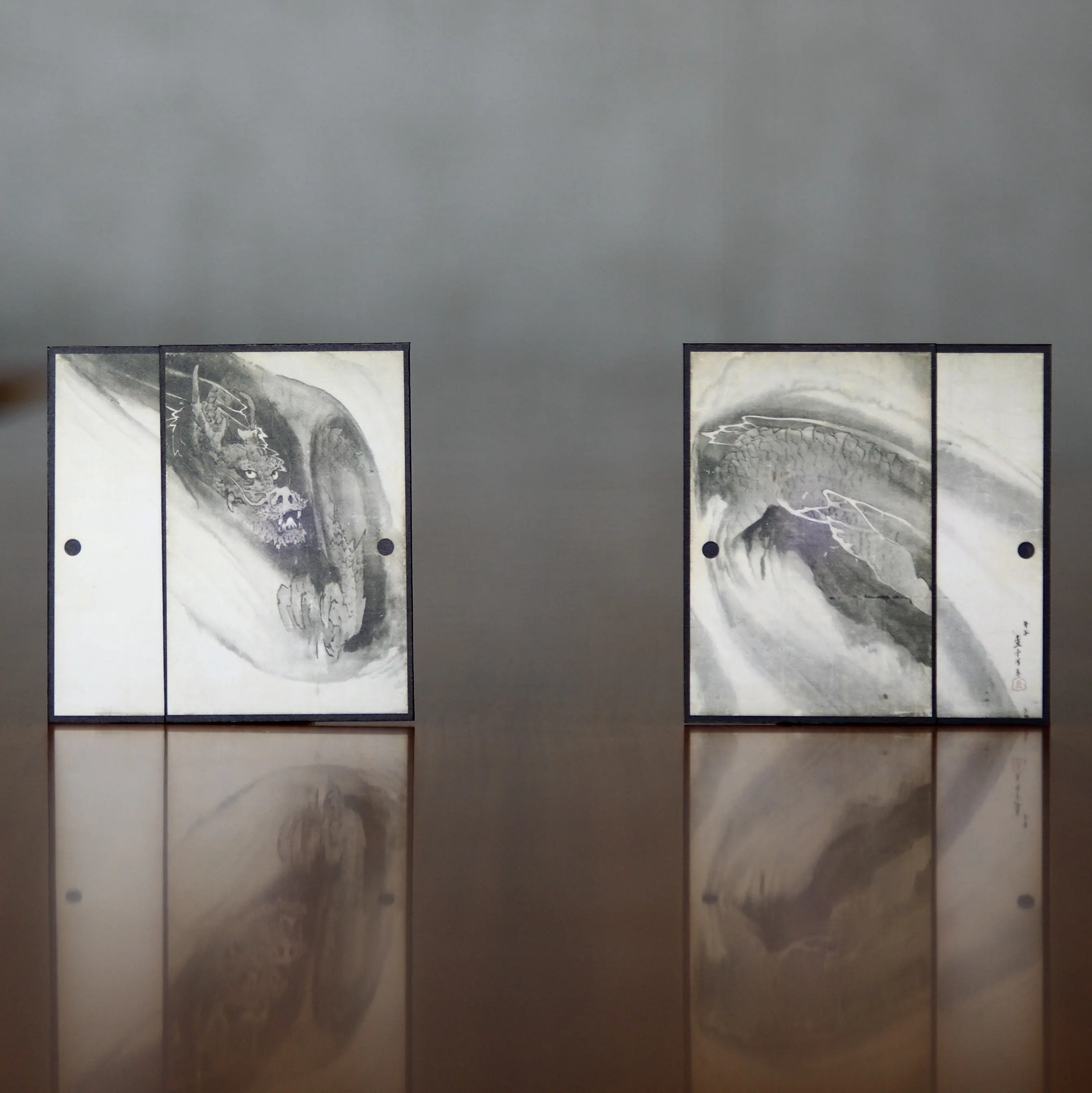

襖四面でひとつながりの画面と捉えると、それをわざわざ断絶するようにど真ん中に雲を入れるのはかなりキテレツ。おそらく芦雪は襖の開け閉てによってそこが分断されることを前提としており、別の空間につながる箇所だと理解したうえで、その雲を描いています。襖を開けて隣の部屋へ移動する人は、一瞬、絵に描かれた雲の中に分け入るような気分になるはず(アナログなシミュレーションが上の写真3枚です)。

同時に、余白としての雲は「画面をつなぐ」役割も持っています。試みに襖を開いてみれば、離れていく中央二面の襖は、縦の雲の存在によって連続性が得られます。さらには龍の頭部と胴体が左右に離れることで、もとの画面よりもその存在を大きく感じさせるオイシイ効果も!

師の応挙には、こういう襖の仕立てを絵に取り込むようなトリッキーな発想はありません。応挙は襖を巨大なガラス窓と見立てるようにして、実空間と齟齬のない絵画空間を作ることを旨としました。そのせいもあって、芦雪のほうはいかにも子供だまし的で、応挙はアートにふさわしい貫禄を備えている、という見方が固定化されてきたように思います。

しかし、人の心は、何らかの”変化”に強く引き寄せられるもの。たとえば、一夜のうちに一変した雪景色を見たとき、山上で霧が晴れて急に視界が開けたとき、繰り返される旋律の中に密やかな転調を感じたとき…。芦雪は、そうした変化に感応する心の動きこそ、「リアル」だと感じていたのではないでしょうか。ここでは襖による画面の変化を取り込んで、一粒で二度おいしい作品に仕上げている、と芦雪ファンの私は強くそう思います。

仮に龍を緻密に描いたとしても、この「開け閉て二刀流」の構図自体は可能でしょう。しかし、絵自体が動くのなら、静的に仕上げるのは逆効果。だったら、ラフでいいじゃないか…。きっと芦雪はそんなふうに全部、分かってやっていた。そして、見る人をアッと驚かせる彼の”芸風”は、あくまで偉大だと思うのです。

調子に乗って言ってしまうと、応挙はやはり絵から発して絵の中にいます。その証拠が『雲龍図屏風』の「雲」の描写。これは応挙以前の絵画表現のリアリティをめいっぱい高めた到達点であることは間違いありません。しかし、現在、飛行機に乗る者からすると、偶然性を味方にした力技による、芦雪の厚い雲のほうが「真」に迫って見えます。

展覧会は4/7まで。一度いらした方も、「ちょっと見方が変わりそうかな?」と感じられたら、またお出かけくださいませ。

(編集B)

襖四面でひとつながりの画面と捉えると、それをわざわざ断絶するようにど真ん中に雲を入れるのはかなりキテレツ。おそらく芦雪は襖の開け閉てによってそこが分断されることを前提としており、別の空間につながる箇所だと理解したうえで、その雲を描いています。襖を開けて隣の部屋へ移動する人は、一瞬、絵に描かれた雲の中に分け入るような気分になるはず(アナログなシミュレーションが上の写真3枚です)。

同時に、余白としての雲は「画面をつなぐ」役割も持っています。試みに襖を開いてみれば、離れていく中央二面の襖は、縦の雲の存在によって連続性が得られます。さらには龍の頭部と胴体が左右に離れることで、もとの画面よりもその存在を大きく感じさせるオイシイ効果も!

師の応挙には、こういう襖の仕立てを絵に取り込むようなトリッキーな発想はありません。応挙は襖を巨大なガラス窓と見立てるようにして、実空間と齟齬のない絵画空間を作ることを旨としました。そのせいもあって、芦雪のほうはいかにも子供だまし的で、応挙はアートにふさわしい貫禄を備えている、という見方が固定化されてきたように思います。

しかし、人の心は、何らかの”変化”に強く引き寄せられるもの。たとえば、一夜のうちに一変した雪景色を見たとき、山上で霧が晴れて急に視界が開けたとき、繰り返される旋律の中に密やかな転調を感じたとき…。芦雪は、そうした変化に感応する心の動きこそ、「リアル」だと感じていたのではないでしょうか。ここでは襖による画面の変化を取り込んで、一粒で二度おいしい作品に仕上げている、と芦雪ファンの私は強くそう思います。

仮に龍を緻密に描いたとしても、この「開け閉て二刀流」の構図自体は可能でしょう。しかし、絵自体が動くのなら、静的に仕上げるのは逆効果。だったら、ラフでいいじゃないか…。きっと芦雪はそんなふうに全部、分かってやっていた。そして、見る人をアッと驚かせる彼の”芸風”は、あくまで偉大だと思うのです。

調子に乗って言ってしまうと、応挙はやはり絵から発して絵の中にいます。その証拠が『雲龍図屏風』の「雲」の描写。これは応挙以前の絵画表現のリアリティをめいっぱい高めた到達点であることは間違いありません。しかし、現在、飛行機に乗る者からすると、偶然性を味方にした力技による、芦雪の厚い雲のほうが「真」に迫って見えます。

展覧会は4/7まで。一度いらした方も、「ちょっと見方が変わりそうかな?」と感じられたら、またお出かけくださいませ。

(編集B)

What's New

-

-

-

-

-

-

【腕時計が紡ぐ物語】女性による、女性のための時計。新しい女性像が生み出す「オーデマ ピゲのロイヤル オーク」

かつてレディスウォッチは小さく淑(しと)やかなのがよいとされた時代に、男性と肩を並べて活躍する女性像を打ち出した「ロイヤル オーク」レディスモデル。「着用する女性が主役」のスピリットが今なお息づいている。

Magazine

Feature

-

大人のきれいめデニムを探しているなら

イタリアの感性と日本の職人技の美しき融合、ジーフランコのデニム

-

50代におすすめのトレンドアイテム

人気ファッションアイテムを厳選してご紹介

-

年末年始の華やぎシーンは自信のある髪で!

人気ヘアマスク「Gyutto(ギュット)」で美映え髪に

-

読者モデル 華組のユニクロ・GUコーデ

真似したい!50代ファッションブロガーの着こなし集

-

エクラ公式通販の人気アイテムランキング

もう迷わない!50代が買うべき秋の服

-

クリスマスのお出かけスポットはここ!

映画「ハリー・ポッター」の世界に没入!大人も楽しめるアート体験

-

「幹細胞コスメ」大人の最適解とは?

シミ、シワ、たるみ、毛穴悩みに。大人肌のスキンケアの最適解

-

一度は泊まりたい!高級ホテル・旅館

日常を忘れて至福のときが過ごせる極上の旅へ

-

松井陽子の「エクラ ゴルフ部へようこそ!」

松井陽子さんが50代におすすめのゴルフウェアやゴルフの楽しみ方をご紹介。

-

読者モデル 華組のZARAコーデ

50代はどう着こなす?ファッションブロガーコーデ集

-

大人のためのヘアスタイル・髪型カタログ

髪のお悩み解決!若々しく見えるヘアスタイル

Ranking

-

【50代「ユニクロ・GU」秋冬コーデ】あったかパンツやデニムで寒い冬をおしゃれに乗り切る!

豊富な品揃えで40代・50代のおしゃれ好きな女性からの人気も高いユニクロ・GU。本格的な冬の到来で、あったかアイテムの出番も増えてきました。そこで今回は「ユニクロ・GU」のアイテムを使った、おしゃれな40代・5…

-

”似合うね”と褒められる40代をおしゃれに見せる「冬のショートへア」27選

40代を迎えると、髪のボリュームが減ったり、パサつきやツヤ不足が気になったり、顔まわりの印象にも変化が…。そんな悩みが増える一方で、「今の自分に似合う髪型がわからない」と感じる方も多いはず。40代の髪悩み…

-

【50代のデニムコーデ5選】冬のおしゃれに爽やかさをプラス!あったかアイテムとの相性も抜群

オールシーズン使える「デニム」は冬も大活躍。今回はそんなデニムを使った、おしゃれ好きな40代・50代のエクラの読者モデル・華組&チームJマダムのコーディネートをご紹介。ブーツにもスニーカーにも合う万能さが…

-

【50代 週末コーデ】華やぎと抜け感を両立する、冬の上質カジュアル#Jマダムのおしゃれ

週末のお出かけに、気分を上げる赤ニットを主役にしたスタイルをご紹介。鮮やかな赤は顔まわりを華やかに見せ、黒パンツと合わせれば大人の落ち着きが際立ちます。さらに、ふんわり柔らかなフェイクファーのリバー…

-

【新作韓国ドラマ 2025年12月】イ・ジュニョンの筋肉ラブコメや“ロマンスの名手”のラブストーリー始動!「U-NEXT」で今すぐ観るべき3作品

とことんピュアでロマンティックなラブロマンスに胸ときめいたり、奇想天外なストーリーに涙が出るほど笑ったり……。私たちを魅了してやまない「韓国ドラマ」から、注目の新作3作品をまとめてお届け。紹介した作品は…

Keywords