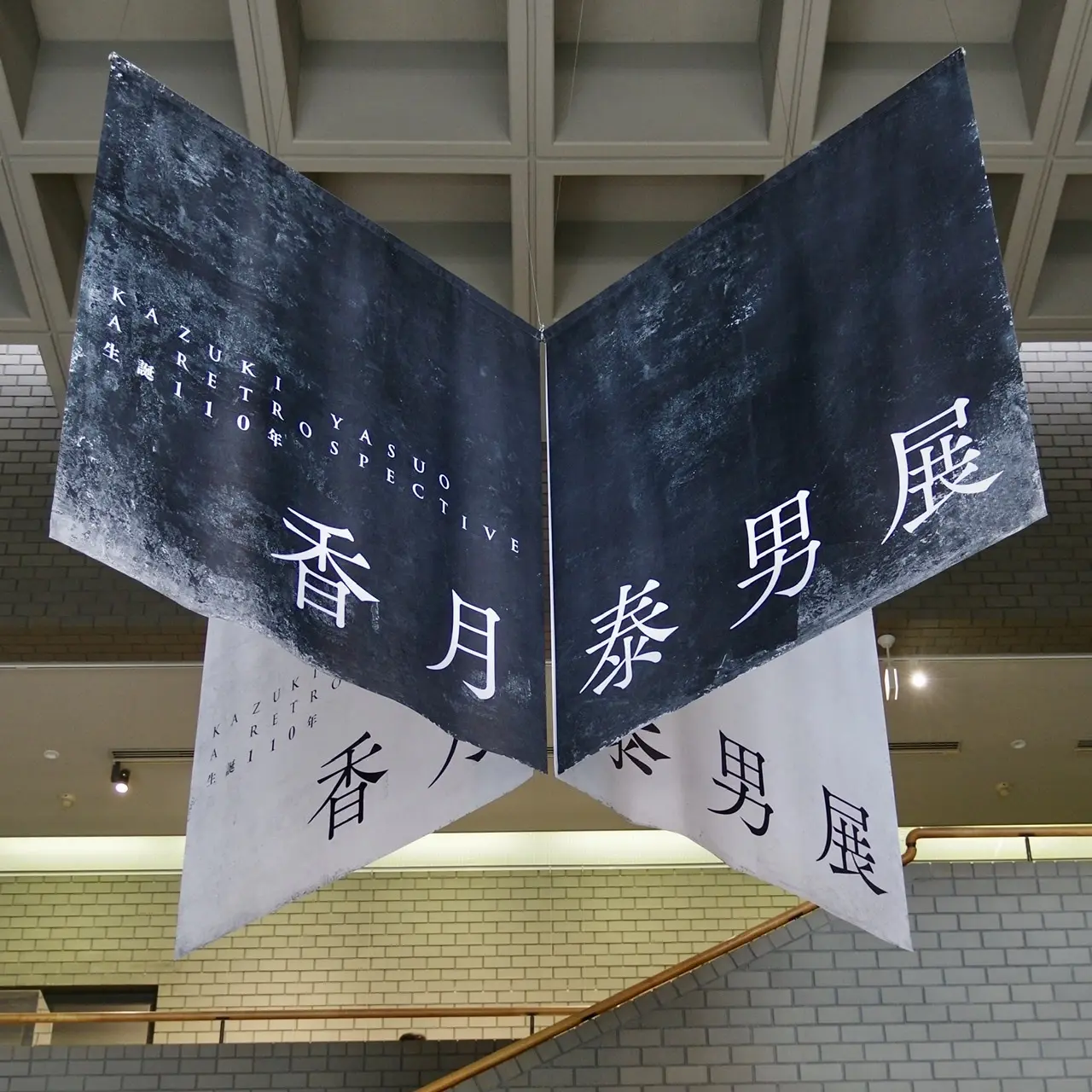

香月泰男の「シベリア・シリーズ」と、記憶の手ざわり。

『生誕110年 香月泰男展』が東京・練馬区立美術館で開催中です。

香月泰男(1911~1974)というと、今では日常世界を題材にした小品や、旅の風景、おもちゃのオブジェのほうがよく知られているかもしれません。

とはいえ、代表作はやはり「シベリア・シリーズ」です。昭和18年の応召以降、野戦貨物廠という部隊に配属されて大陸に渡り、シベリア抑留を経ての帰国までを題材とした全57点。抑留中に命を落とした仲間への鎮魂の念とともに画家がひたすら自身の体験と記憶を反芻し、「なぜ?」を繰り返した軌跡がこのシリーズだと感じます。その「なぜ?」は、「もし自分がそこにいたら?」という問いかけとして、むしろ戦争体験のない世代に響いてくるように思われます。

香月泰男(1911~1974)というと、今では日常世界を題材にした小品や、旅の風景、おもちゃのオブジェのほうがよく知られているかもしれません。

とはいえ、代表作はやはり「シベリア・シリーズ」です。昭和18年の応召以降、野戦貨物廠という部隊に配属されて大陸に渡り、シベリア抑留を経ての帰国までを題材とした全57点。抑留中に命を落とした仲間への鎮魂の念とともに画家がひたすら自身の体験と記憶を反芻し、「なぜ?」を繰り返した軌跡がこのシリーズだと感じます。その「なぜ?」は、「もし自分がそこにいたら?」という問いかけとして、むしろ戦争体験のない世代に響いてくるように思われます。

香月は抑留中に、日本へ戻ってから絵にするべき12のテーマを決めていました。1947年に帰国が実現すると数作を手がけましたが、1948年からは10年近い時間を置くことになりました。自分はあのときの体験を描き尽くせているだろうか? それを描くのは出征前の作風の延長でよいのか? そんな思いが去来したのでしょう。

「シベリア・シリーズ」での大きな達成は、香月が自身の「実感」を伝えるための表現を磨き上げてきたことにあります。戦前からすでに絵の具層への線刻といった手法が見られましたが、絵具に異物を混ぜ込むなど、抽象的な画面を支えるテクスチャーを探求。そして、性別も個性も不明瞭な痩せこけた「顔」、ザラザラとした黄土色の地塗りと光を吸い込む絶望的な黒という対比的で重厚なマチエールに到達しました。描写が極めて平面的なのに深さや奥行きを感じる絵肌は、過酷な記憶の手ざわりに通じているのだと思います。

会場出口には、香月が復員時に持ち帰った飯盒と絵具箱が展示されていました。飯盒の地金が焼け、煤けた黒の具合は従軍・抑留生活の生々しい証拠であり、「シベリア・シリーズ」の色使いと重なるようでした。

「シベリア・シリーズ」での大きな達成は、香月が自身の「実感」を伝えるための表現を磨き上げてきたことにあります。戦前からすでに絵の具層への線刻といった手法が見られましたが、絵具に異物を混ぜ込むなど、抽象的な画面を支えるテクスチャーを探求。そして、性別も個性も不明瞭な痩せこけた「顔」、ザラザラとした黄土色の地塗りと光を吸い込む絶望的な黒という対比的で重厚なマチエールに到達しました。描写が極めて平面的なのに深さや奥行きを感じる絵肌は、過酷な記憶の手ざわりに通じているのだと思います。

会場出口には、香月が復員時に持ち帰った飯盒と絵具箱が展示されていました。飯盒の地金が焼け、煤けた黒の具合は従軍・抑留生活の生々しい証拠であり、「シベリア・シリーズ」の色使いと重なるようでした。

全体に、黒々として沈鬱な作品が多い中、『雪山』のような例外もあります。自筆解説は次の通り。「シベリヤでは雪が美しかった。朝、作業場の山についてしばらくすると、太陽があがってくる。すると雪が太陽に照らされて、一面のバラ色に輝きだす。バラ色の雪をバックに立つ、雪をかぶった松はなんともいえず美しかった」。すでに60年代後半から、空や海の青、太陽の赤など、自由や望郷とつながる「色」が使われていますが、1972年制作の『雪山』は雪の白から松の黒までの諧調のみで、「バラ色」は登場しません。

それでも実際の作品で見るグレーは、透き通った感じがあって美しい。しかし香月は美しいだけでは許せなかったのか、右下のサインの周りに、絵の具をつけた飯盒の合口部分を押し当てて、そのかたちを残しています。画面上はまったく余計なものなのに、"どこかの雪山の風景"になってはいけないから、入れざるを得ない。その判断が何とも痛ましく感じられました。

それでも実際の作品で見るグレーは、透き通った感じがあって美しい。しかし香月は美しいだけでは許せなかったのか、右下のサインの周りに、絵の具をつけた飯盒の合口部分を押し当てて、そのかたちを残しています。画面上はまったく余計なものなのに、"どこかの雪山の風景"になってはいけないから、入れざるを得ない。その判断が何とも痛ましく感じられました。

「シベリア・シリーズ」は、背景知識(≒言葉)を必要とし、「画面」を見るだけでは鑑賞しえない特殊な絵画作品です。画家自身の心のうちには、これは私のシベリアであって他の誰のシベリアでもない、安易に理解してもらいたくはないがやはり分かってほしい、という相反する気持ちがあったといいます。同時代的には、「私ひとり」で描くシベリア体験でしたが、これだけのものを残された後世の人間にとっては、「私たちのシベリア」となりうるもの。

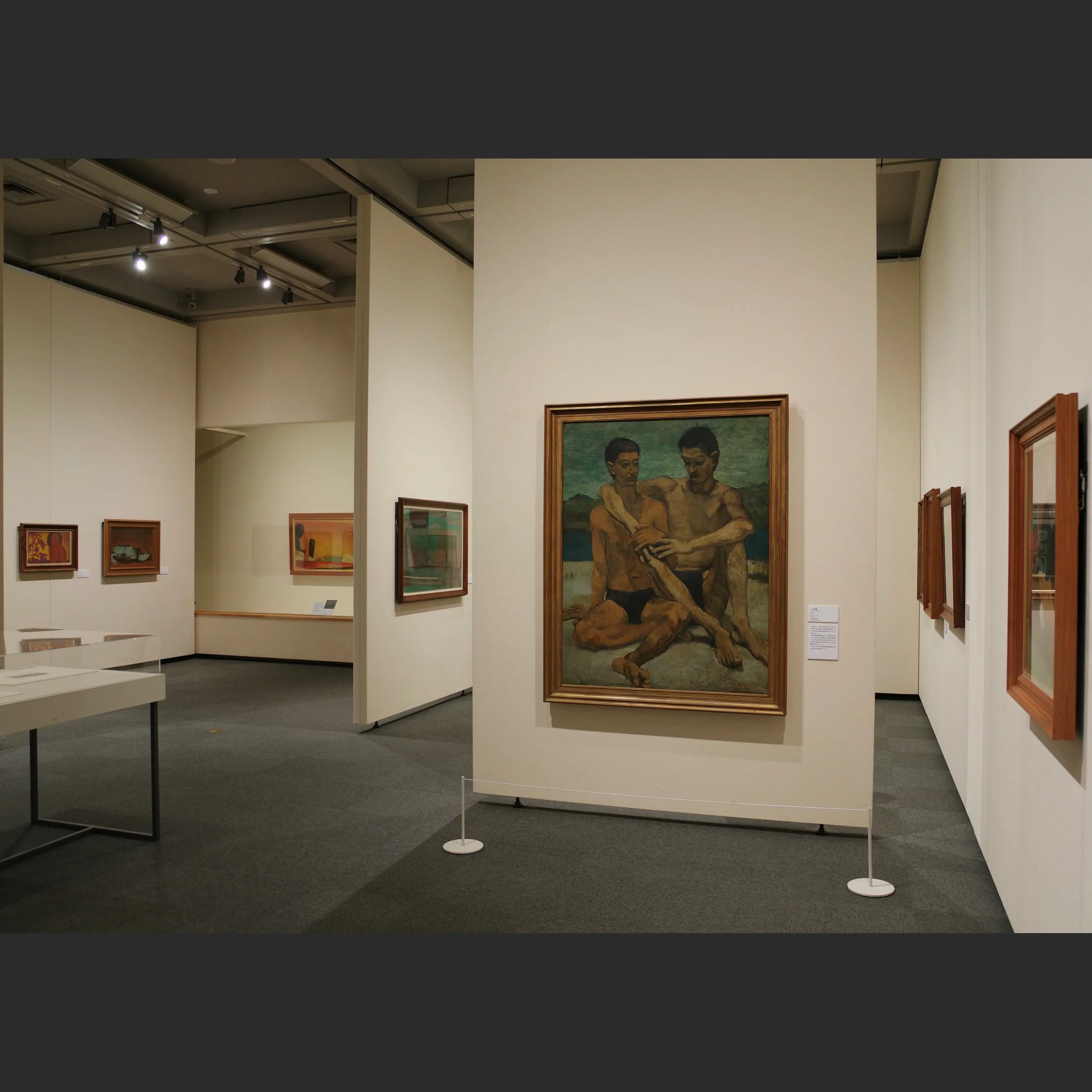

ひと通り鑑賞したのち最初の部屋に戻ると、『水鏡』(写真中央)という1942年の作品が強く訴えかけてきました。最初に目にしたときは、単に香月の幼少期の体験、一種の自画像だと受け止めたのですが、横長の水槽の水底を見つめる行為は、「シベリア・シリーズ」の細長い画面に目を凝らす我々の鑑賞体験を象徴しているようでもありました。

練馬区立美術館での会期は3/27まで。3/8以降、一部作品が展示替えされます。

(編集B)

ひと通り鑑賞したのち最初の部屋に戻ると、『水鏡』(写真中央)という1942年の作品が強く訴えかけてきました。最初に目にしたときは、単に香月の幼少期の体験、一種の自画像だと受け止めたのですが、横長の水槽の水底を見つめる行為は、「シベリア・シリーズ」の細長い画面に目を凝らす我々の鑑賞体験を象徴しているようでもありました。

練馬区立美術館での会期は3/27まで。3/8以降、一部作品が展示替えされます。

(編集B)

What's New

-

-

-

-

-

-

【腕時計が紡ぐ物語】女性による、女性のための時計。新しい女性像が生み出す「オーデマ ピゲのロイヤル オーク」

かつてレディスウォッチは小さく淑(しと)やかなのがよいとされた時代に、男性と肩を並べて活躍する女性像を打ち出した「ロイヤル オーク」レディスモデル。「着用する女性が主役」のスピリットが今なお息づいている。

Magazine

Feature

-

大人の品格まとうシチズンの限定ウオッチ

シチズンから洗練されたデザインの限定ウオッチが新登場!

-

あの「アミコラ」に注目成分NMNがプラス

味がなく料理や飲み物に溶かすだけだから習慣にしやすい

-

読者モデル 華組のユニクロ・GUコーデ

真似したい!50代ファッションブロガーの着こなし集

-

大人のためのヘアスタイル・髪型カタログ

髪のお悩み解決!若々しく見えるヘアスタイル

-

一度は泊まりたい!高級ホテル・旅館

日常を忘れて至福のときが過ごせる極上の旅へ

-

松井陽子の「エクラ ゴルフ部へようこそ!」

松井陽子さんが50代におすすめのゴルフウェアやゴルフの楽しみ方をご紹介。

-

新しくなったドモホルンリンクルに注目

主力製品の[基本4点]が大きくリニューアル。その実力のは?

-

50代におすすめのトレンドアイテム

人気ファッションアイテムを厳選してご紹介

-

エクラ公式通販の人気アイテムランキング

もう迷わない!50代が買うべき秋の服

-

年齢を重ねるごとに、自信がもてる肌へ!

無料お試しセットで、新生ドモホルンリンクルのお手入れを体験

-

読者モデル 華組のZARAコーデ

50代はどう着こなす?ファッションブロガーコーデ集

Ranking

-

【40代・50代に人気の髪型カタログ】2026年はどんな髪型にする?おばさんぽくならないショート・ボブ・ミディアム・ロング別ヘアスタイル

40代・50代はどんな髪型がおすすめ?今回は髪のうねりや薄毛、白髪など気になる髪悩みを解消するおすすめヘアスタイルをご紹介。ショート、ボブ、ミディアム、ロング別ヘアスタイルから知っておきたい最新ヘアケア…

-

50代の冬はショートであか抜ける!小顔に見えるショートヘア55選

重たくなりがちな冬の装いこそ、ヘアで印象アップを。顔まわりのデザインやシルエットにこだわったショートヘアなら、50代の髪悩みをカバーしながら自然にあか抜け、小顔見えもかなう。

-

【50代タートルネックコーデ6選】ほどよいフィット感で首もとあったか!寒い季節の頼れるトップス

おしゃれなアラフィー読者モデル エクラ華組・チームJマダムのタートルネックコーデをご紹介。タートルネックは、冬コーデの心強い味方!ほどよいフィット感で暖かさも抜群。

-

表情まで明るく見える!50代があか抜ける「今どきボブヘア」61選

コートやニットが主役になる冬は、髪型で“抜け感”と“女らしさ”をプラスしたい。重く見えがちな季節の装いも、洗練されたボブなら一気にあか抜ける。シルエットや毛流れにこだわった、大人をきれいに見せる冬のボブ…

-

暖冬でも気軽にはおれる”ショート丈アウター”。40代・50代はこう着ると素敵【パリ・ミラノのおしゃれマダムSNAP 2025-2026冬】

こんにちは!編集のS山です。誌面で大好評のパリ・ミラノのおしゃれマダムスナップ企画。ここでは、ここでは、本誌に掲載しきれなかったマダムをwebオリジナルでご紹介。私の独断と偏見で、着こなしの素敵ポイント…

Keywords