-

山本文緒さんの闘病記『無人島のふたり』にアラフィーからの反響の声が続々!

’21年10月、膵臓がんのため58歳という若さでこの世を去った山本文緒さん。翌年刊行された闘病記『無人島のふたり 120日以上生きなくちゃ日記』が今、熱く静かに読まれている。彼女が最期まで貫いた流儀、そしてエクラ世代に愛された理由とは。Jマダムアンケート、エクラメルマガアンケートに寄せられたコメントの一部をご紹介します。

作家・角田光代さんが語る、山本文緒さんの闘病記『無人島のふたり』のこと

誰もが自分のこととして読んでしまう『無人島のふたり』

角田光代さんが4歳上の山本文緒さんに最初に会ったのは、作家として歩みはじめた21歳のとき。以来友人であり、敬愛する先輩作家だったという。

「文緒さんはごくわずかな関係者にしか病気のことを伝えていなかった。私も知らなかったので、訃報を聞いたときは大きなショックを受けました。亡くなる直前まで日記を書いていたことも知らなくて、『無人島のふたり』の書評依頼があったときは“えっ、闘病記を書き続けていたの?”と驚いたんです」

角田さんが『無人島のふたり』を読んで最初に感じたのは「書くことにしたという覚悟がすごい」ということ。

「友人として率直にそう思いました。同時に“山本文緒らしさ”も感じましたね。軽井沢で静かに暮らし、人間ドックにも行っていた文緒さんが体調をくずして検査を受け、膵臓がんの宣告を受ける。この日記はいきなり“(膵臓がんの)ステージは4bだった”という文章から始まりますが、その時点ですべての読者が彼女の病を自分の身になぞらえると思う。整理がつかない気持ちとか泣いている夫にどうしてあげたらいいのかとか、その後語られることが全部“私ならどうする?”とはね返ってくる。文緒さんは意識していなかったかもしれませんが、最初から読者を共感させるこの手法はやはりプロ。文緒さんの小説を読むと、主人公が自分とは性格や環境が違う“遠い人”でも、その人が乗り移ってきていつももうひとつの人生を生きた気持ちになりますが、『無人島のふたり』もまさにそうでした」

文緒さんは“にじみ出るユーモア” と思ってほしかったはず

抗がん剤治療をやめて在宅医療を選び、緩和ケアを受けることにした山本さん。よかったり悪かったりした体調は徐々に下降していくが、そんな中でも山本さんは身近な人を気遣い、感謝する。読者に「読んで不愉快になる人もいるかもしれないのですが、もうしばらく書かせて下さい」と謝る。そして時には、思わずクスッと笑ってしまうようなこともつづるのだ。

「“文緒さんは読者のことをすごく考えて書くかただからサービスする気持ちで笑わせているんだな”と思いました。私も公にすることを前提にした日記を書いたことがあるのでわかりますが、これを書きはじめたとき彼女ならどんなパターンにするか考えたはず。“いい話”にするとか、事実中心にするとか。そのときたぶん文緒さんはエンタメ性を重視してきた自分の小説――山本文緒ブランドの延長線上にある日記という形を選んだ。つまり“つらい、どうしようということばかり書いていたら読者に負荷がかかっていいたいことが届かない”と考えて“にじみ出るユーモア”と感じさせる部分を入れたんだと思ったんです。もちろんそれを自然にできたのは文緒さんに筆力があったから。彼女の中では“みんなと少しでもこの話を共有できればうれしいし自分の救いになる”という気持ちが大きかったと思う。だからこそ個人的な日記とは違う公の日記になっているわけですが、そう考えたとき私は本当に胸がつまりました。“文緒さんは最期まで書き手であることを選んだ。それはわかるけれどもうみんなにサービスしなくてもいいよ。自分のことだけに一生懸命になっていいんだよ”といいたくなって」

時代のど真ん中にいる女性をずっと書いてきた作家だった

山本文緒ブランド――角田さんはその特徴をどんなものだと考えているのだろうか。

「今でこそ珍しくありませんが、私たちが文芸の世界にデビューした’90年代は“何に影響を受けて作家を志したのですか?”と聞かれて漫画をあげる人はいなかった。たぶん文緒さんは、小説と同じくらい漫画にも影響を受けたと堂々といった最初の作家です。それくらい彼女は強かったし、芯があった。ただ文緒さんが小説で焦点を当てたのは、迷いの多い普通の女性。女性の大半が結婚後主婦だったころのことも、男女の役割意識が変わりつつあるころのことも書いていますが、特に強いわけではないのに、闘わざるをえなくなる女性の姿を描いてきた作家です。考えてみれば『無人島のふたり』も、文緒さんの精神力が感じられるのはもちろんですが、“ごくごくふつうに暮らす女性がいきなり余命を告げられた”という体(てい)で書かれている――やはり山本文緒ブランドの作品だなと思います」

書きはじめて2カ月を過ぎたころからパソコンに向かい続けるのもつらくなり、やがて病状が深刻になっていく。ギリギリの状態になるまで続けられた日記だったが、最後に書かれたものを読んだとき角田さんは「胸にズドンときた」という。

「身内が亡くなる前、医師に“耳は聞こえているから話しかけてください”といわれたことがありますが、あれに近い状態のとき文緒さんは日記を書いたんだと思いました。それが本当に信じられなかったし、人の意識の最後の瞬間がここにあると思った。私を含めて読んだ人全員が、これから先自分の最期を考えるとき文緒さんの日記を思い出すはず。それくらい衝撃的で、山本文緒のすごさを物語っていると思いました」

山本さんが亡くなって時間がたったが、角田さんは「なぜ文緒さんが?」という思いが消えず、時折「何もいわずに逝(い)ってしまうなんて水くさい」といいたくなるという。

「同世代の訃報を聞くと“自分に何かがあってもおかしくない”と思うようになりました。ただ、すごく荒れた生活をしていても長生きする人もいれば、健康的な生活をしていても病気になる人もいる。また、余命を告げられてもそれ以上生きる人もいれば、余命宣告どおりになる人もいる。神の意志の領域だとは思いますが、何が違ってそうなるのか……」

人生はあまりにも不思議で不公平と語る角田さん。その気持ちは年々強くなるが、『無人島のふたり』を読んで救いも感じたという。

「金原ひとみさんの小説を読んだ日に文緒さんが書いた言葉が“死ぬことを忘れるほど面白い”。そこを読んだとき“余命を知っても人は本を読みたくなる”ということがわかって、すごく勇気づけられたんです。文緒さんが“本は最期まで救いになる”ということを教えてくれた――そう思っています」

-

『僕の女を探しているんだ』ほか、アラフィー世代に贈る今読むべき本4冊をご紹介

アラフィー女性におすすめの本をピックアップ。大人気の韓国ドラマ『愛の不時着』の主人公リ・ジョンヒョクをモデルにした青年の物語『僕の女を探しているんだ』ほか、今読みたい4冊をご紹介。

-

【50代が読むべきおすすめ本】冷え性女性のお仕事小説『ケチる貴方』など3選

アラフィー女性に読んでほしいおすすめ本を、文芸評論家・斎藤美奈子さんがピックアップ。今回は、極端な冷え性に悩む女性を主人公に、とことん身体に向き合ったお仕事小説『ケチる貴方』ほか計3冊を紹介。

What's New

-

エクラ 華組&チームJマダム® 88人が集ったオフ会「ソワレ・ドゥ・エクラ」が今年も華やかに開催!

今年で2回目の開催となったオフ会の会場は、東京「ザ ストリングス 表参道」。ドレスアップしたマダムたちの笑顔と、美容トークショーや注目ブランドの体験ブースなど、盛りだくさんなイベントの様子をレポート。

カルチャー

2025年12月27日

-

小泉今日子さん『新装版 小雨日記』刊行記念のトークショー開催!

2026年2月4日に還暦を迎える小泉今日子さん。その節目を記念して、2011年に刊行されたエッセイ『小雨日記』の新装版が発売されます。2026年1月28日には、東京・ニッショーホールにてトークショーの開催も!

カルチャー

2025年12月25日

-

【西島秀俊さんインタビュー】人として最大のタブー。自分なら犯せるか? 今も、答えは出ません

12月19日よりPrime Videoで独占配信中の新作ドラマ『人間標本』に出演する西島秀俊さん。本作で演じる自身の役どころについての印象のほか、今後の展望についても語る。

カルチャー

2025年12月22日

-

笑いは一番の良薬ーLe rire est le meilleur remède.【フランスの美しい言葉 vol.47】

読むだけで心が軽くなったり、気分がアガったり、ハッとさせられたり。そんな美しいフランスの言葉を毎週月曜日にお届けします。ページ下の音声ボタンをクリックして、ぜひ一緒にフランス語を声に出してみて。

カルチャー

2025年12月22日

-

’26年大河ドラマ『豊臣兄弟!』ほか「歴史エンタメ」進化中!時代に宿る"知の快楽”が大人を刺激する

その時代の魅力に現代のセンスが加わり、歴史を新鮮な視点で楽しむエンターテインメントが続々。今こそ注目必至の作品を厳選!

カルチャー

2025年12月18日

Magazine

-

大人のためのヘアスタイル・髪型カタログ

髪のお悩み解決!若々しく見えるヘアスタイル

-

読者モデル 華組のZARAコーデ

50代はどう着こなす?ファッションブロガーコーデ集

-

新しくなったドモホルンリンクルに注目

主力製品の[基本4点]が大きくリニューアル。その実力のは?

-

エクラ公式通販の人気アイテムランキング

もう迷わない!50代が買うべき秋の服

-

50代におすすめのトレンドアイテム

人気ファッションアイテムを厳選してご紹介

-

あの「アミコラ」に注目成分NMNがプラス

味がなく料理や飲み物に溶かすだけだから習慣にしやすい

-

大人の品格まとうシチズンの限定ウオッチ

シチズンから洗練されたデザインの限定ウオッチが新登場!

-

年齢を重ねるごとに、自信がもてる肌へ!

無料お試しセットで、新生ドモホルンリンクルのお手入れを体験

-

クリスマスのお出かけスポットはここ!

映画「ハリー・ポッター」の世界に没入!大人も楽しめるアート体験

-

読者モデル 華組のユニクロ・GUコーデ

真似したい!50代ファッションブロガーの着こなし集

-

一度は泊まりたい!高級ホテル・旅館

日常を忘れて至福のときが過ごせる極上の旅へ

-

松井陽子の「エクラ ゴルフ部へようこそ!」

松井陽子さんが50代におすすめのゴルフウェアやゴルフの楽しみ方をご紹介。

-

年末年始の集まりに。友人宅・親戚・帰省に持って行きたい「本当においしい手土産」17選

年末年始は、友人宅での集まりや親族へのご挨拶、久しぶりの帰省など、人に会う機会がぐっと増える時期。そんなシーンに欠かせないのが、気の利いた手土産。相手に合わせて選びやすい、贈って間違いない手土産をご…

-

【韓国ドラマ】胸がぎゅっと締めつけられる…深い愛に泣ける「時代劇」5選

愛することの切なさ、守りたいと願う強さ、離れてもなお続く想い。胸の奥がぎゅっと締めつけられる“深い愛の物語”心を揺さぶられる韓国時代劇の中から、韓国でも日本でも圧倒的知名度の100日の郎君様や大ヒット時代…

-

50代の体型をきれいに見せる「スタイル映え」パンツコーデ10選

お腹まわりや腰の張り、脚のラインなど、パンツスタイルにまつわるお悩みには、細身のパンツだと体のラインを拾ってしまい、どこか“しっくりこない”もの。ワイドパンツやとろみ素材など、体のラインを拾わずストン…

-

ストールの巻き方6選|冬コーデを格上げするカシミヤ三角ストール【E by eclat・50代ファッション】

巻き方次第で印象が変わり、冬コーデに+1するだけで装いが品よく整うカシミヤストール。上質な素材感と扱いやすさを兼ね備えた、大人のための一枚を、アレンジとともに深掘りします。

-

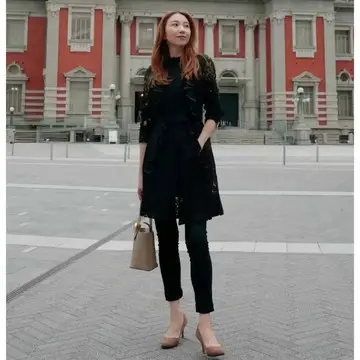

1枚で様になるから! 40代・50代が取り入れるべき”ロングコート”スタイル6選【パリ・ミラノのおしゃれマダムSNAP 2025-2026冬】

こんにちは!編集のS山です。誌面で大好評のパリ・ミラノのおしゃれマダムスナップ企画。ここでは、本誌に掲載しきれなかった素敵なマダムをwebオリジナルでご紹介。私の独断と偏見で、着こなしのポイントを勝手に…