インバウンド観光全盛の昨今だけれど、日本を代表する文化は今やアニメやマンガに席巻(せっけん)されつつある。ああ、古きよき日本はどこへ行った!

水村美苗の最新長編『大使とその妻』は壮大なスケールのドラマとともに、そんな「日本」についても考えさせる小説だ。

語り手の「私」ことケヴィンは来日して25年になる50代のアメリカ人男性。遺産で暮らせるけっこうなご身分ながら、イェール大学の大学院で日本文化を研究し、現在は日本の古い文化遺産を広く世界に紹介する「失われた日本を求めて」と題したオンライン・プロジェクトを運営している。

彼は軽井沢のはずれの追分に避暑用の小屋をもっており、ここにいる夏の間は隣の山荘に住む日本人夫妻と親しくしていた。しかし’20年の夏、夫妻は軽井沢から姿を消していた。時はコロナ・パンデミックの真っただ中。ふたりは無事でいるのだろうか。

こうして彼は山荘の住人である篠田周一・貴子夫妻との出会いと彼らの過去を語りはじめる。

そもそもこの山荘は、過剰に日本風だった。京都から来た宮大工の手で日本家屋が増築され、日本庭園や能舞台まであった。建築中からこの家を見てきたケヴィンが夫人の貴子と初めて言葉を交わしたのは台風の夜だった。心配して見にきたケヴィンに夫人はいった。

〈よろしかったら、どうぞお上がり遊ばして。こんな中をせっかくいらしてくださったんですから……〉。

京都の旧家の出らしいと耳にはさんではいたものの、日本語に堪能なケヴィンは彼女の話し方に衝撃を受ける。〈何という古めかしい日本語だろうか〉。

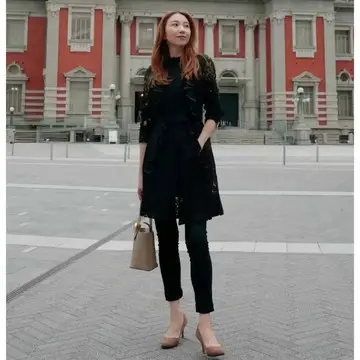

篠田氏は退職した外交官で、引退するまで夫妻は長く南米で暮らしてきたというのだが、夜になると着物に着替え、能の横笛を吹いてみたりもする貴子。不可解に思ったケヴィンは古美術商の友人に打ち明けずにはいられない。

〈今の日本人みたいじゃあなくって、それこそ、本人自身が……骨董品みたいな人なんだ〉

自分と同世代なのに、古めかしい日本語を話す骨董品みたいな女性。貴子の正体が判明するのは上巻のラスト。下巻で物語は一気にサンパウロに飛び、彼女の出自と数奇な半生が明かされる。「絶滅危惧種」を自称する古い日本文化好きのアメリカ人と、海外暮らしが長かった元外交官夫妻。外からの目を通して初めて浮かび上がる、古きよき日本文化の意味。物語の背後に広がるのは、かつて国境を越えて移動した日本人の歴史であり、日系移民の間で醸成された強い愛国心である。

コロナ禍で移動がままならなくなった状況下で、果たしてケヴィンはふたりに再び会えるのか。上・下巻一気読み必至である。