世界各地でのビエンナーレのほか、フランスで開催された『ジャポニズム2018:深みへー日本の美意識を求めてー』など数々の国際展覧会の企画を担当。昨年の『森の芸術祭 晴れの国・岡山』ではアートディレクターに。今年3月まで金沢21世紀美術館館長を務め、現在は、京都大学経営管理大学院客員教授、国際文化会館プログラムディレクターを務める。

【50代の心を育てる京都旅】本物の美を見て、自然に触れ、食を味わう。感性を磨く最新スポットをご案内

古都に息づく伝統と革新が交わる京都。細部に宿る美意識や受け継がれる知恵に触れながら、新しい刺激をもたらすアートや自然、食を楽しむ。ここで過ごす時間は50代の感性を研ぎすまし、日常の景色や心のあり方をも豊かに変えてくれる。

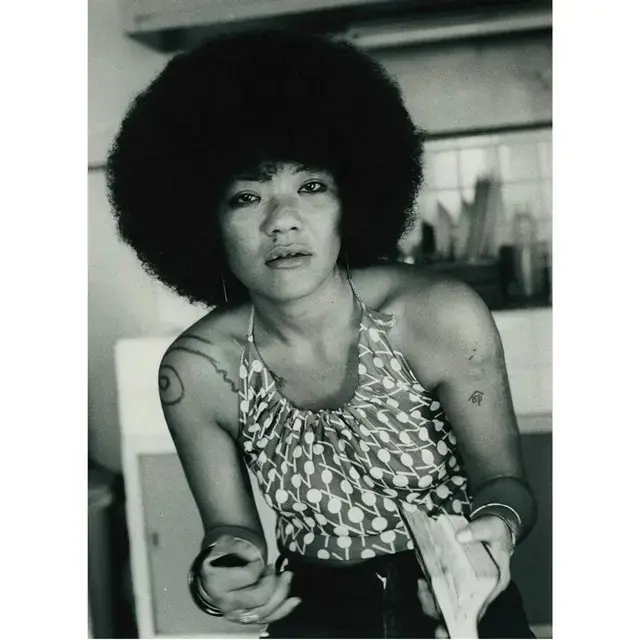

キュレーター・長谷川祐子がナビゲート「古都×現代アート」の楽しみ方

ふと目に入るもの、触れるものに「本物」を感じられる街

学生時代から京都に暮らし、今も住まいをもつキュレーター・長谷川祐子さん。

「メジャーな美術館ももちろんよいのですが、日常から切り離された場所だけでなく、私としては、生活に紐づいた場所をおすすめしたいですね」とまずあげたのは、京都でも指折りの古刹である建仁寺の塔頭(たっちゅう)(大寺院の敷地内にある小寺院や別坊)、両足院(りょうそくいん)。歴史的に貴重な書物や掛け軸など多くの文化財を保有しているここは、近年、さまざまな展覧会やアートプログラムを展開しているという。

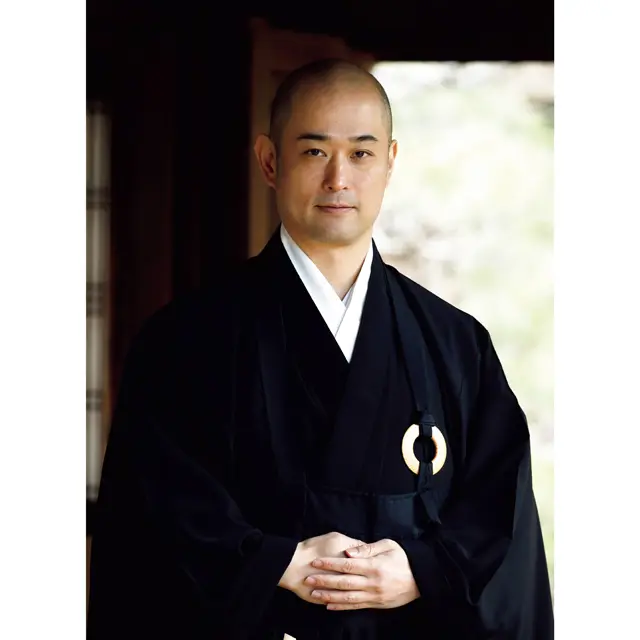

「副住職の伊藤東凌(とうりょう)さんはアートに造詣が深く、とてもすばらしいセンスの持ち主。英語も堪能で、外国人に向けて禅のワークショップを行うなど、グローバルな視点で活動されています。寺院はもともと地域にとってコミュニティの中心だった場所。そこに現在、アートイベントで人が集まり、文化的なカンバセーションが交わされる場に発展しているのは、おもしろい傾向だと思います」

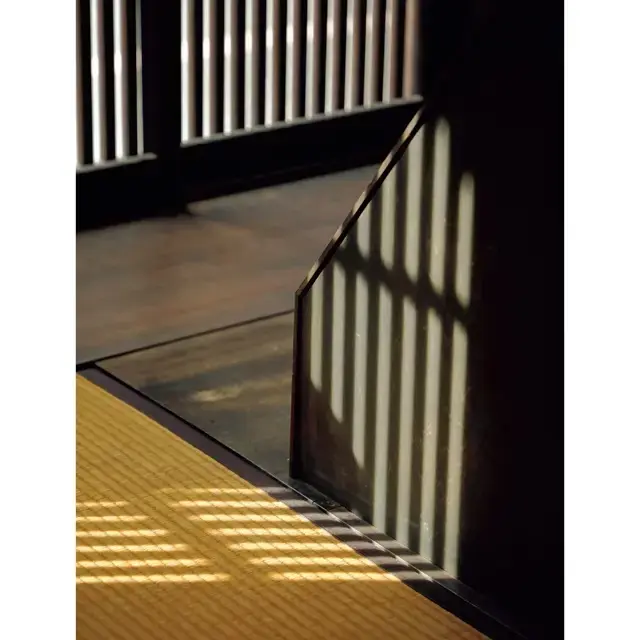

市中のギャラリーにも個性的な空間が多数。長谷川さんのお気に入りのひとつ、ACG Villa Kyotoは、数寄屋造の家屋を使用したギャラリー。古きよき日本の家でアートに浸るという、日常の贅沢が堪能できる。

「家としてのたたずまいが素敵で、中の空間も、とても考えられている。コンテンポラリーアートでは、ノナカ・ヒル京都も刺激のある場所です。小さなギャラリーをひとつひとつまわって新しいものを見出すのも、京都らしいアートの楽しみ方。新門前通りの近くなので、周囲の骨董品店街を散策するのもいいですね」

アートをきっかけにまだ知らない場所に足を運び、街への造詣を深める──それが、長谷川さんの提案。例えば『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭』は、常設拠点のほか市内複数個所に会場を設け、連携して開催される写真展だ。「京都市美術館 別館や両足院などのほか、帯屋の誉田屋源兵衛(こんだやげんべえ)の竹院(ちくいん)の間といったふだんは非公開の場所でも展示が行われます。京都新聞ビル地下1階の印刷工場跡などは、特にユニーク。ふだんは立ち入れない場所でアートを見て、また違った街の雰囲気を感じられるでしょう」

古都というイメージから逸脱した、自由な催し。その自由さは、実は京都の特色でもあると、長谷川さんはいう。「京都はお公家さんと旦那衆の街。街の中にパワーがあるんです。若いかたがたが古い町家を改造して素敵なブティックやカフェにしていますが、街の人たちの目も肥えているのでキッチュなものは出せないのでしょう。また、学園都市でもある京都には研究者や芸術家を受け入れる気風があり、アーティストが落ち着いて制作に励める環境であることも、独特の雰囲気をつくっているように感じます」

アート作品だけでなく、手入れされた庭の眺めや調度品の手ざわりなど、目を凝らせば街のあちこちに発見が。気づかずにいる京都の姿は、まだまだありそうだ。

「スペクタクルな何かがあるとか、ラグジュアリーであるということでなくても、ふと目に入るもの、触れるものに本物を感じる……そういう旅ができるのは、やはり京都なのではないでしょうか」

キュレーター、美術史家 長谷川祐子

世界各地でのビエンナーレのほか、フランスで開催された『ジャポニズム2018:深みへー日本の美意識を求めてー』など数々の国際展覧会の企画を担当。昨年の『森の芸術祭 晴れの国・岡山』ではアートディレクターに。今年3月まで金沢21世紀美術館館長を務め、現在は、京都大学経営管理大学院客員教授、国際文化会館プログラムディレクターを務める。

世界各地でのビエンナーレのほか、フランスで開催された『ジャポニズム2018:深みへー日本の美意識を求めてー』など数々の国際展覧会の企画を担当。昨年の『森の芸術祭 晴れの国・岡山』ではアートディレクターに。今年3月まで金沢21世紀美術館館長を務め、現在は、京都大学経営管理大学院客員教授、国際文化会館プログラムディレクターを務める。

今、最もアートに熱いお寺「両足院」

今でこそアートイベントを行う寺は増えてきたが、両足院は先駆け的存在だ。「うちも昔は檀家さんか所蔵品を研究する学者しか来ない寺でした」と副住職の伊藤東凌さん。修行を終え、25歳で生まれ育った両足院の僧侶になった伊藤さんは蔵の整理を始めたのをきっかけに所蔵品展を自らキュレーションするように。さらに、京都を拠点に活躍する陶芸家を集め、『京・焼・今・展』を開催。非公開の寺を使った展覧会は注目を集め、’14年には、京都造形芸術大学(現京都芸術大学)からのオファーで『ミヒャエル・ボレマンス展』を開催する運びに。それが転機となり、ハロルド・アンカートやボスコ・ソディ×加藤泉など、現代作家の企画展を次々と開催。さらにアーティストとも親交が深く、アメリカの画家・エリザベス・ペイトンや現代美術作家・杉本博司が手がけた襖絵を所蔵し、特別公開もされている。

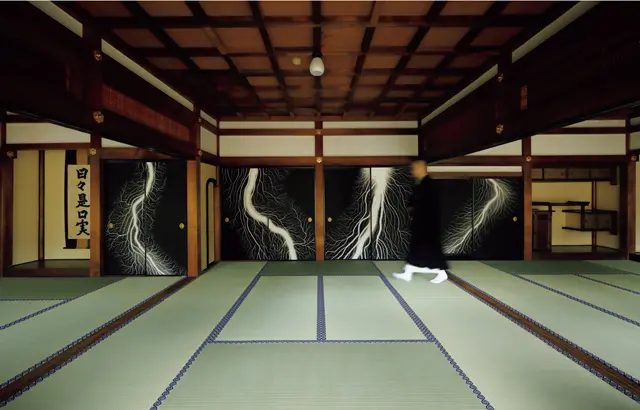

今年2月に行われていた冬季特別公開では、現代美術作家・杉本博司が手がけた襖絵を展示。代表的な写真シリーズ「放電場」を応用した襖8枚のほか、「日々是好日」をもじった掛け軸も杉本氏によるもの

「コミュニティの中心だった寺院が、アートを介して文化的なカンバセーションの場に」 ──長谷川さん

2月に特別公開されていた「方丈襖絵32面」。禅の修行・求道のために描かれる「道釈画」の絵師、雪舟天谿が’13年から5年の歳月をかけて完成させた大作

『KYOTOG RAPHIE 京都国際写真祭』でも毎年、開催会場に。著名なアーティストであっても巡回展はNG。新作を発表することと寺の空間を生かした展示を行うことを原則としているそう

昨年からは、現代に接続する茶の湯を具現化する茶人、中山福太朗さんが茶頭に。シャンパンやコーヒー、チャイを取り入れるなど、茶室では企画展にちなんだ斬新な茶席が設けられることも

伊藤東凌さん。アートを中心に領域の壁を超え、現代における仏教や寺のあり方を追求。Meta本社で禅セミナーを開催するなど、インターナショナルに活躍

京都市東山区大和大路通 四条下ル4小松町591

建仁寺山内

☎︎075・561・3216

『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭』開催中(4/12~5/11)は拝観可能。

建築と美術を同時に堪能できる「ACG Villa Kyoto」

大阪・桜ノ宮で’03年に開廊して以来、日本の現代美術を世界に向けて発信してきた「アートコートギャラリー」が’18年にビューイングルームとして京都に開設。代表・八木光恵さんは当初そのつもりはなかったが、物件を見てひと目惚れしたという。そう、こちらは、建築家・故藤井厚二氏が設計した数寄屋造の邸宅。藤井氏といえば、環境工学の考えに基づいた日本の住宅建築のパイオニアであり、京都・大山崎に建てた自邸「聴竹居」は重要文化財に指定されている。「これまではたくさんの海外のアートフェアに出展して日本のコンテンポラリーアートを紹介してきましたが、この場所なら海外からのゲストに、日本の美意識が語らずして伝わると思います」。通常は一般非公開で、紹介予約制だが、今年4月から一般公開日を設けた企画展も開催。その機会をお見逃しなく。

「家屋という生活に紐づいた場所で美を感じる。とても好きな場所です」──長谷川さん

世界各国の美術館・財団へも作品納入を行い、日本のアートを世界に発信。写真はメトロポリタン美術館にも作品が所蔵されている福本双紅のオブジェ。ガラス扉の向こうには近代日本庭園の先駆者・七代目小川治兵衛が最後に手がけた庭園が広がっている

「日本建築とコンテンポラリーアートはよく合います」と、八木さん。床の間には、正延正俊のドローイングと福本双紅の磁器を組み合わせて。そのほか、茶室や円窓越しに望む庭園を使った展示も見応えあり

柱や窓の木枠はすっきり見えるように面取りするなど、廊下ひとつとっても洗練美が息づく。浅葱漆喰の壁に立てかけているのは牡丹靖佳の作品

大阪の「アートコートギャラリー」は民間最大規模の空間を生かし、大型作品を中心に展示しているが、こちらは数寄屋建築の床の間や棚に映える小さな作品も多数

世界的に注目されるガラス作家・佐々木類の作品。ガラスに草花を入れて焼成し、記憶を閉じ込めている

Data

京都市左京区北白川小倉町50の10

通常は紹介予約制。4・5月の一般公開日は、4/8、4/22、5/13、5/27。人数制限あり。

入場料¥2,000。

お申し込みは、予約サイトhttps://www.artcourtgallery.com/kyoto/から。

LAで注目のギャラリーが初上陸「ノナカ・ヒル京都」

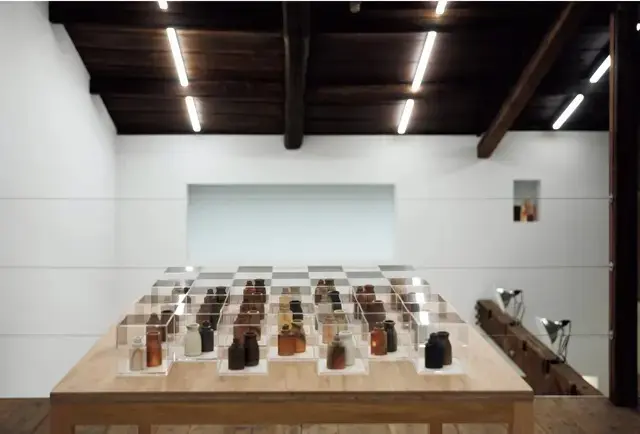

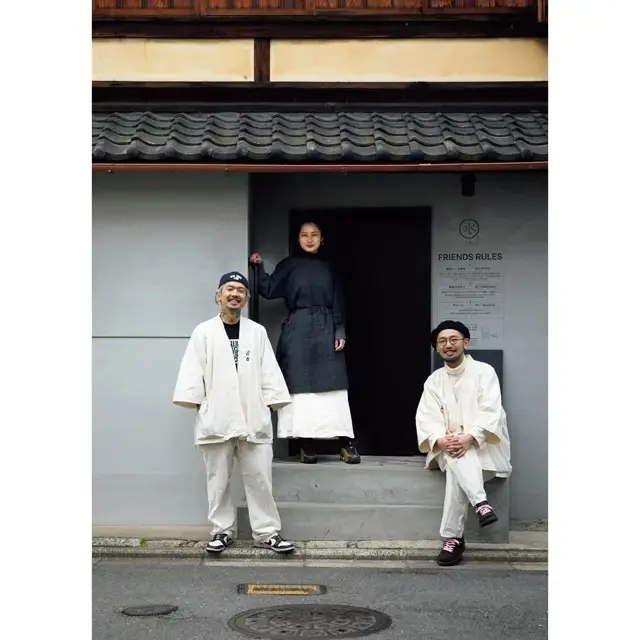

「ノナカ・ヒル」は、ノナカ・ヒル孝義さんとパートナーのロドニー・ノナカ・ヒルさんが’18年にロサンゼルスで開廊した、日本のアートを海外に紹介するギャラリーだ。近年は「アート・バーゼル」や「フリーズ」といった国際的なアートフェアにも参加するなど、高い評価を得ている。’24年10月には日本の拠点となるギャラリースペースが京都に誕生。’22年、京都で開催された『Art Collaboration Kyoto』では京都・古門前の古美術商兼ギャラリー「思文閣」と同じブースで出展したこともあり、以前から骨董やアンティーク、古美術を取り扱う店が多い古門前・新門前あたりは好きなエリアだったそう。こけら落としにはLAでも好評を博した今井麗の個展を開催。今後も京都のスペースでは、国内外の作家のさまざまな作品を扱い、企画展が行われる予定だ。

「個性的なギャラリーをまわって新しいものを見出すのも、京都ならではの楽しみ方」──長谷川さん

ホワイトキューブ(白い天井と白い壁の空間)のほか、2階には陶芸作品がなじむ古民家感を残した小部屋も

今年4/3まで開催されていた本田健による木炭画と、尾花智子による陶器の彫刻的アレンジメントの展示。作品同士が共鳴しそうなアーティストを組み合わせた企画展も多く開催されている。4/12~5/24はWe Like Usと題した写真のグループ展を開催予定

落ち葉を敷き詰めた坪庭は展示スペースとして使用することも。このときは庭を借景に尾花智子の作品を展示

100年以上前に建てられた町家をミニマルモダンにリノベーション。三角屋根や大きな梁など、天井に町家の意匠を感じる2階

京情緒あふれる石畳の路地の先に見えるガラス張りのホワイトキューブ。伝統と革新が融合する京都らしい光景

Data

京都市東山区新門前通大和大路東入西之町201の4

☎070・1845・1313

11:00~18:00

定休日 日・月曜、祝日

京都のさまざまな場所が会場に!「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭」

’13年より京都を舞台に開催されている日本最大規模を誇る国際的な写真祭。回を重ねるごとに好評を博し、写真祭に合わせて京都旅をブッキングする人も増えている。日本および海外の気鋭の作品や貴重な写真コレクションを鑑賞できることに加え、注目すべきは京都らしい会場選び。歴史的建造物や近代現代建築、ミュージアム、ギャラリーなどを使い、大胆かつ斬新に展示され、めぐる楽しさもひとしお。第13回となる’25年は「HUMANITY」をテーマに、両足院や京都文化博物館 別館など、12会場で開催。’20年には、京都と世界をつなぐプラットフォームとして常設スペース「DELTA/KY OTOGRAPHIE Permanent Space」通称DELTAが誕生。1階はカフェと写真に特化したギャラリー、2階はアーティストレジデンスとしても使用される宿泊施設になっている。

DELTAの宿泊施設。京都在住の和紙作家ハタノワタルの和紙がはられた壁に写真作品が飾られる

キッチンやリビングもあり、暮らすように滞在できる

出町桝形商店街沿いに立つDELTA

【DELTA/KYOTOGRAPHIE Permanent Space】

京都市上京区桝形通寺町東入三栄町62

☎︎075・708・8727

水・木・日曜11:00~18:00(金・土曜は~21:00)

定休日 月・火曜

京都新聞ビル地下1階(印刷工場跡)

’15年まで新聞の印刷を行っていた工場跡が舞台に。ビル3階分の吹き抜けで、広さは1000㎡もあるインダストリアルな巨大空間は唯一無二(下の写真1枚目は昨年の展示風景)。今年はフランス出身のアーティスト、JRの写真展(下の写真2枚目は作品)を開催。

「美術館だけでなく、アートを通して新たな街の魅力に触れてほしい」──長谷川さん

Data

京都市中京区少将井町239

誉田屋源兵衛 竹院の間

創業280年余りの帯匠の大店町家。玄関で靴を脱いで進んだ先、格子天井や板張りの床が美しい竹院の間が会場に(下の写真1枚目は昨年の展示風景)。今回は、生まれ育った沖縄を拠点に沖縄の人々の写真を撮り続ける石川真生の作品(下の写真2枚目)を発表。

Data

京都市中京区烏帽子屋町489

会期は4/12~5/11

https://www.kyotographie.jp/

「京の本物」正統を知る

通えば通うほど知りたくなるのが「本当の京風」。ここでは各界の重鎮に愛され続け、料理教室にも料理家をはじめ全国から人が集まり、その美意識、見識が今、熱く注目される『浜作』三代目主人・森川裕之さんにお話をうかがった。

『浜作』森川裕之氏に学ぶ “本当の京風”とは

森川裕之さんは、日本最初の板前割烹『浜作』の三代目主人。文壇や政財界の重鎮に愛された味を守り、一期一会の精神で現在も日々板場に立つ。生まれ育った京都や料理への思いは人いちばい熱く、数々の名言、博識を取り混ぜながら、京言葉でたおやかに話を進めるも、これはと思うものには妥協を許さず、時に厳しさへと変わることも。

「私のような昔気質のまま京都でお客商売をしている者から申し上げるなら、昨今は京風を掲げる摩訶不思議なお店が横行しております。皆さまが京風について抱かれるイメージは、まず雅やか、お上品。料理については薄味、見た目の美しさといったところではないでしょうか。このイメージは伝統を繰り返し習得した末にできあがったもので、今はそのイメージに基づいて新たな商品や料理を考案され、それが京風といわれる実態となる、まったく真逆の方程式になっています」

料理や食べ物というものはその土地、空気、水、作り手、素材が密接にからみ合って形成されるもの。さらに、季節感や味の好み、器やしつらえが組み合わされ、その日の客にとっての一期一会のもてなしとなるのが日本料理。

「京ことばに『はんなり』という言葉がございますが、これは派手で華やかにして上品という意。ほぼこれが京風と解釈されますが、地味で渋好みながら上品を意味する『高度(こうと)』という言葉もあり、これもまた京都の美意識の本質をとらえたひと言です」

京都の根底に息づく美意識はひと言では語れず、京都人だけがひそかに知る、深遠な世界がある。

「京都は花鳥風月を書、歌、絵画、工芸、建築などの芸術として精華せしめた土地です。千年以上にわたって伝統と革新を時に重く、熱く、時に繊細に、軽やかに織りなし、その文化形態の中で料理文化も菓子文化も育まれてまいりました。様式を守り、本質を損なうことなく、いかに変化に対応するか。京都の老舗や名店はその舵取りをしながらお客さまの期待に応えてまいりました。しかし、今の時代は大変な激流です。道を誤ることなく暖簾を守っていくのは並大抵のことではございません」

では、その空気に触れるだけで気持ちが覚醒し、再生する〝京の本物〟は存在するのだろうか。

「正統なる京風のお店といえば、例えば亀屋伊織さんと辻留さんでございましょう。京都は明治維新により権力の中枢が東京へ移りましたが、今も寺社とともに文化体系を形成する中心となっておりますのがお茶の三千家さんです。各お家元のお出入りとなりますことは最高に名誉なことで、どちらもお出入りされているお店です。信頼性、確実性において比類のないお仕事はまさに王道であり、老舗、名店の理想形といたしております」

創業300年を超える『亀屋伊織』は干菓子のみを専門に扱うお店。事前に内容や意向を伝えると、お茶席の菓子を誂えてもらえる。

「亀屋伊織さんは、お茶人の間で大変珍重されているお店です。おみやげにするような箱詰めはなく、簡素な箱に収められ、包装もなされていません。お菓子はどれも凝集された仕事を感じるものであり、あえて余白や余韻を残し、最後の解釈を相手にゆだねるという日本文化の洗練がございます。他店ではまねができない、京都が誇るべき老舗の独壇場と呼べるべきものであります」

『辻留』は茶懐石の出張店。調和に始まり調和に終わることを大事とし、味や器の組み合わせにまで心をくばる名店だ。

「辻留さんの折詰弁当は、新幹線に乗る前に必ず購入させていただいています。きっちりとお仕事をされた季節の肴、センスのいい盛りつけ、その端正なたたずまいはよけいなことも微塵の押しつけもなく、心地よい満足感を与えてくださいます。同じ料理人として、料理をすることの本質に気づかされ、リセットされます」

さらに、菓子でいうならば、『川端道喜』の粽(ちまき)、『村上開新堂』の好事福廬(こうずぶくろ)も京風の逸品という。前述の2軒と同じ、店を広げず、支店を出さず、凝縮された修練、鍛錬で暖簾を守っている。

「川端道喜さんは、禁裏御用をつかさどられて500年のお店で、一子相伝で守り継ぐ粽には正真正銘の雅味がございます。祖母などはまず神棚へお供えし、その後ご先祖さまの仏さまにお回しして、そのお下がりを家人がちょうだいするといった具合でございました。村上開新堂さんの好事福廬は、意外にも新しもの好きの京都人の進取の精神から生まれたゼリーで、根底に京都の菓子文化を感じさせる、本来の和洋折衷の結晶といえましょう。珍しさがないと売れなくなるといわれる今にあって、これらには世の中の風潮や通俗の価値観をいっさい寄せつけない格調がございます。音楽にたとえますと、まず浮かぶのがモーツァルトのピアノ協奏曲第20番第2楽章の第1主題ですね。その悠々滔々たる旋律はよどみなく、急ぐでもなく、早からず遅からず流れる鴨川の清流のようです」

本物に出会うと不思議と心洗われる実感が生まれ、鴨川の存在が背景として見え隠れすると話す。

「鴨川は、我々京都人にとって心のよりどころのような存在で、私はいつもかの千鳥酢さん(村山造酢)の宣伝コピーの『鴨川や 清き流れに 千鳥すむ』を思い出します。脳裏の奥にいつもある鴨川は、何かしら京都の本物たるものに影響を与えていると常々思うのです」

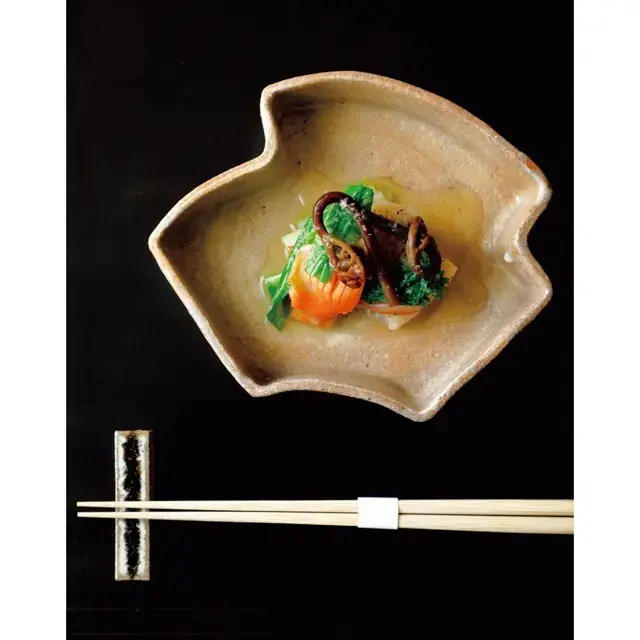

懐石 辻留 京都店

茶道裏千家より出入りを許され、出張料理を専門とする懐石の名門。主人の平晴彦さんは、むだがなく華美でもない茶会のために、素材の持ち味を生かす料理を誠実に作っている。最高の素材をそろえ、最良のときに使い、心くばりをもって調理をされた、心のこもった味を感じられる。

Data

京都市東山区三条大橋東入三町目16

☎075・771・1718

9:00~18:00

不定休

折詰弁当¥6,480(完全予約制 希望日の2日前まで)

写真は5月の折詰。包装紙には日本画家・池田遙邨作の京都絵図が。膝かけの画は、北大路魯山人によるもの

亀屋伊織

創業以来、干菓子を専門に商い、今も当代十八代目の主人・山田和市さんが菓子を作り続けている。菓子は総桐の「菓子だんす」に収められ、どれもシンプルな意匠ながら、季節感にあふれる、洗練された京の美意識の真骨頂である。茶の湯の世界でも精彩を放つ、別格のお干菓子。

Data

京都市中京区二条通新町東入ル

☎075・231・6473

9:00〜17:00

定休日 日曜、祝日(不定休あり)

要予約 地方発送不可

写真は木型に材料を押し込んで作る押し物や、砂糖蜜を煮詰めた有平糖。轡や葵は、京の5月・葵祭を感じさせる

『浜作』三代目店主 森川裕之

もりかわ ひろゆき●’62年、京都・祇園町生まれ。日本初の板前割烹として革命を起こした昭和2年創業の『浜作』三代目主人。平成29年に京料理史上最年少で現代の名工に認定され、日本料理の第一線で活躍するかたわら「浜作料理教室」を主宰。多方面に造詣が深く、クラシック音楽への愛の深さはひとかたならぬものがある。

京都で感性を磨く、7つのキーワード

伝統や格式である経(たて)糸と、革新的な新しい文化の緯(よこ)糸が織りなす街、京都。この街でしか得られないセンスを感じられる、最新の7つのトピックスをご案内。

<其の一>注目の花人が生ける“一瞬の美しさ”に出会う

「花は一期一会。瞬間に美しいと感じたものをお届けするのが私の仕事」と語る大黒晃彦さん。その思いをもって、日々、滋賀県の自邸の敷地で育てた花を早朝に選び、注文先のお店に持ち込む。

『鍵善良房(かぎぜんよしふさ)』の本店は歴代の主人が収集する絵画や器に寄り添い、高台寺店はモダンな和空間を背景に。『昂(こう) KYOTO』は現代作家の作品や西洋骨董を器に見立て、小さき花で微笑ましい世界を生む。「美しい空間や器、見てくださるかたあっての花。京都という土地だからできることで、すべてが刺激となり、喜びにもなります」。尊いつながりが美しき世界を生む。

『昂 KYOTO』では洋花を選び、あるがままの姿を大事に球根ごと生けることも。キャンドルスタンドはガラス作家・鈴木玄太作

民藝の器や『鍵善良房』とゆかりのある作家の作品を月替わりで飾る本店の喫茶。引き寄せられる美しさの花木は大黒さんが7年かけて育てた雲龍椿。絵画は中川一政作

高台寺店の一角に飾られた可憐な山野草の鉢植え

鍵善良房本店

享保年間創業の祇園の和菓子店。行事に向けた菓子や季節を映す干菓子を扱い、店奥の喫茶では吉野葛で作る「くずきり」や上生菓子をそろえる。

Data

京都市東山区祇園町北側264

☎075・561・1818

販売9:30〜18:00、喫茶10:00~17:30

(LO、混雑状況により変更あり)

定休日 月曜(祝日の場合は翌日休)

鍵善良房高台寺店

八坂神社から清水寺へと続く下河原通沿いにあり、静かにお茶とお菓子を楽しめる。’24年に全面改装し、予約専用席が設けられた(席料1卓¥2,000)。

Data

京都市東山区下河原通高台寺表門前上る

☎075・525・0011

10:00〜18:00(喫茶は17:30 LO、混雑状況により変更あり)

定休日 水曜(祝日の場合は翌日休)

昂 KYOTO

オーナーの永松仁美さんが独自の審美眼で発掘した西洋アンティークと現代作家の作品を扱う。暮らしに息づく工芸の新しい価値を提案している。

Data

京都市東山区祇園町南側581 ZENビル2F

☎075・525・0805

12:00〜18:00

定休日 月・火曜、不定休あり

大黒晃彦

おおぐろ あきひこ●’86年、三重県生まれ。大学時代に花に興味をもち、花匠 佐々木直喜氏に師事。’17年より拠点を京都に移し、生ける花を自ら育て、お寺やホテル、ショップのさまざまな空間に生ける活動を京都のみで行う。

<其の二>大徳寺・芳春院の “心揺さぶる盆栽”

大徳寺の塔頭で加賀藩前田家ゆかりの「芳春院」の境内の一角に、’21年に開園した庭園。「生きる禅、哲学」を体感できるように作庭された禅寺初の盆栽庭園だ。移りゆく季節とともに禅の石庭と盆栽を見事に融合させ、凛とした美しさに心揺さぶられる。盆栽は、禅仏教の影響を受けながら「自然の中のどこにでもある仏性」の象徴としてつくり出されたものであり、植物とその背景となる自然や風景が鉢の中に映し出されたもの。園内をめぐりながら一点一点をゆっくり鑑賞し対峙する時間は、またとないひと時に。静かに真摯に「何か」を感じとれそうだ。

中国の竜眼石や京都の鞍馬石などのさまざまな石が並ぶ参道の奥にあり、白砂と苔の築山に配された石の台に三十数点の盆栽を展示。鑑賞のポイントは、樹種、樹形、大きさをはじめ、幹の太さや幹肌、枝くばり、根張りなどさまざま。枯れて白骨化した舎利や石や鉢との組み合わせの妙など、見どころは多いが、まずは自由なまなざしをもって楽しむとよい

芳春院 盆栽庭園

Data

京都市北区紫野大徳寺町55

☎075・492・6010

10:00~16:00(16: 30閉園)

無休(不定期で休園あり)

入園料/¥1,000

<其の三>百花繚乱の注目店で、新しいセンスをいただく

古都・京都は世界屈指の食都でもある。話題や実力を備えた和食店やレストランが町のあちらこちらでオープンし、移転を機にアップデートするお店も少なくない。とりわけ、カウンターの店は百花繚乱。料理の感度や意識が高く、刺激的な店もあって、食の楽しみはつきない。

昨年9月にオープンした『中満(なかみつ)』は昔ながらの仕事を引き継ぎながら“古びず、奇をてらわず、洗練させた料理”を大事とする一軒だ。予約のとれない人気店の『富小路 やま岸』や、知る人ぞ知る割烹『安久』の東京店に長く勤めた中満圭二郎さんがカウンターに立ち、10品ほどの料理をおまかせで楽しませてくれる。『やま岸』の大将のお客の心をギュッとつかむ華やかさ、『安久』の店主の素材を生かす仕事に倣いながら、御所近くでくむ湧き水と錦市場の鮮魚店『丸弥太』から仕入れる魚を基幹とし、日々料理を進化させている。

鮨や天ぷらの専門店のオープンも増えている。

若くして独立する料理人が京都でも多い中、『宮川町 天匠(みやがわちょう てんしょう)』の大将・長谷川隆次さんは料理旅館に21年勤め、うち18年間料理長を務めた実力者だ。地元の食通たちを相手に培った技と味を腕前とし、素材、衣、油を巧みに操りながら軽やかで季節を感じさせる“京風天ぷら”を信条としている。さらに引き出しの多さを強みに、これまでやってこなかった新味にも挑戦し、揚げたての天ぷらをのりで巻く、創作天ぷらで歓喜を誘う。

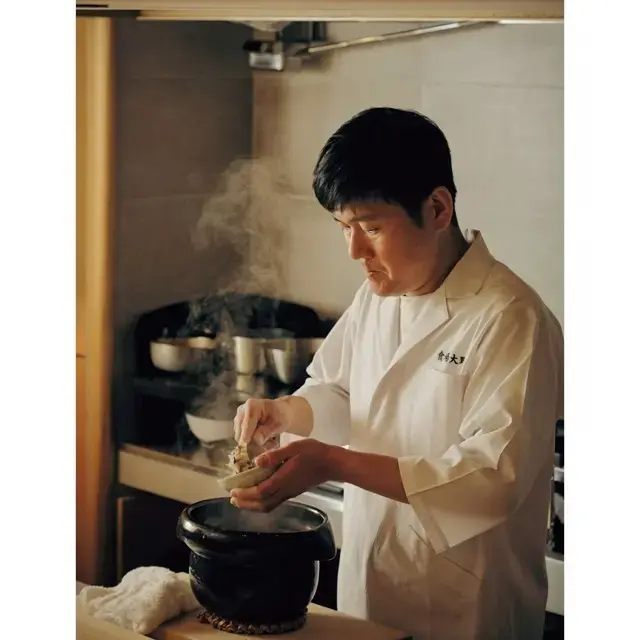

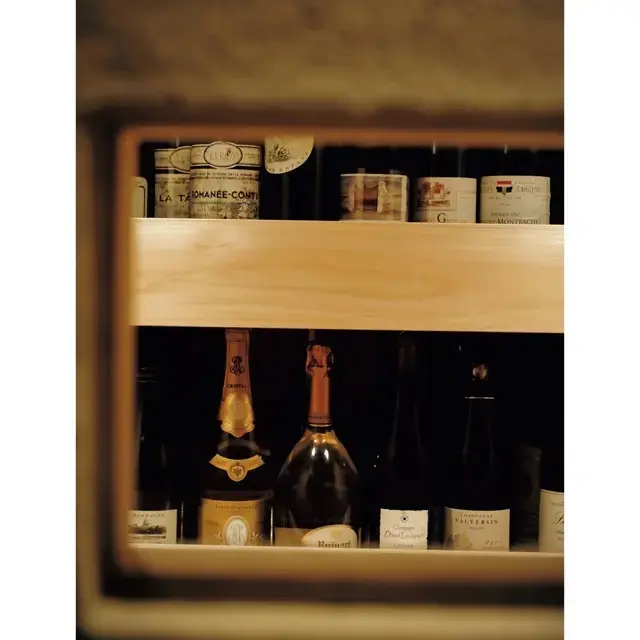

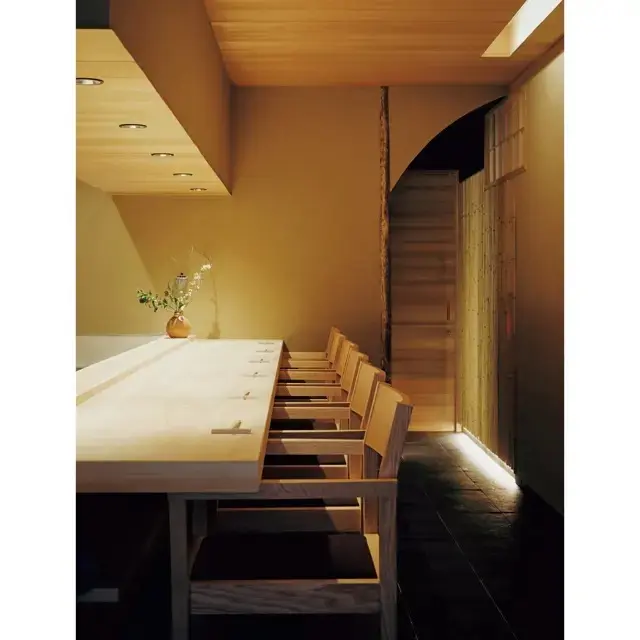

京都通いを繰り返し、年齢を重ねると、たくさんの量や品数よりも好きなものだけを食べたくなるもの。そんなわがままに応えてくれるのが今年1月、花街の宮川町に移転した一品料理をそろえる『食場大野(じきばおおの)』だ。最初の3品(先付、お椀、お造り)だけお決まりの料理を出す“ほどよい自由度”は以前のお店からのスタイルだが、空間がアップデートされたことは常連客にとってもうれしい進化。中塗りの土壁、茶室で使われる柱を用いたセンスあふれる数寄屋の空間にカウンターを備え、入口の横には和風のワインセラーを併設。楽しみ方の幅や居心地のよさがぐんと増した。

京都といえば、誰もが和食を求めるが、レストランのレベルも高く、新しいジャンルや斬新なスタイルの店も少なくない。その中でちょっと異色の存在が、島根で営んでいたイタリア料理店を閉め、なんのつてなく京都に移り、昨年7月にオープンしたイタリア料理店『白(しろ)』。オーナーシェフの竹中厚志さんが自然豊かな島根と伝統が育む京都の食材を融合させ、独自の料理を展開している。最近は京都で店をやることの意味や四季の移ろいを意識するようにもなり、和食の素材や技術を取り入れるなどして“京都に根づくイタリアン”に挑んでいる。ワインのほかに、現地に出向いて仕入れた台湾のお茶や日本茶とのペアリングもあって、枠にとらわれない軽やかなもてなしで五感を刺激する。

新しいお店は、成長半ばだったり、未完成な部分があったりして、どうアップデートされていくかが楽しみとなる。通い続ければ店主やスタッフともつながりが深まり、アンテナを張りめぐらすことでいろんな発見がありそう。

中満

師匠譲りの華やかで真摯な仕事が光る、新鋭の一軒

料理は¥25,000のコースから。たいらぎ貝、赤貝、山菜、菜の花などの旬の食材を酢の物風に仕立てた先付の「貝合わせ」

畳敷きのカウンターから坪庭を望む店内

選りすぐりの魚とこだわりのだしで季節ごとの味わいを表現する中満圭二郎さん

「ぐじと筍の揚げ出し」。ぐじは小麦粉、筍は米粉で揚げ、上にのるのは行者にんにくと空豆の素揚げ

肩肘張らずに楽しめるように築百余年の町家にモダンさを取り入れた空間

Data

京都市中京区三本木5丁目496の2

☎075・585・2553

18:00~20:00(入店)

定休日 水曜、不定休あり

宮川町 天匠

21年のキャリアが生む京風天ぷらの王道と新味

天ぷらは¥22,000のコースから。のりに甘鯛の天ぷらとウニとわさびをのせて手巻きにされる天ぷら。甘鯛は身だけに天ぷら衣をつけ、皮は鱗が立つ松皮揚げに

京都の料理旅館『吉川』で培った、胃にもたれない薄衣の天ぷらを信条とする店主の長谷川隆次さん

ポン酢あんでいただく変わり天ぷらの「筍の太刀魚巻き」

1尾を丸ごと揚げ、目の前で半分に割って提供する穴子はうま味の濃い明石産

白を基調にした清潔感あふれる店内

Data

京都市東山区宮川筋4丁目300の5

☎075・708・3356

17:30〜19:00(入店)

定休日 水曜、月2回月曜不定休

食場大野

素材重視の直球料理を花街の風情漂う空間で

お決まり3品から。先付の「関あじのきゅうり巻き、トマトと菜の花のひたし」。魚は豊後水道の魚屋や漁師から直接仕入れ、野菜はほぼ京都産。おまかせ¥15,000〜、お決まり3品¥7,000前後

「鯛と筍と蕗のご飯」¥2,500〜

お客の要望にこまやかに対応してくれる店主の大野道洋さん

ワインはブルゴーニュやナチュール、日本酒は純米酒を中心にそろえる

天井は赤杉の柾目、柱はこぶし、錆び丸太など、茶室や数寄屋の空間に用いる素材を贅沢に使用

Data

京都市東山区宮川筋2丁目267祇園宮川町グランレブリー

☎075・555・3018

17:00〜19:30(入店)

定休日 日曜

白-しろ-

京都の空気に触れ、イタリアンの新味開花

料理は¥18,000のコースから。ゴルゴンゾーラとトリュフのソースで味わう「空豆のピュレとリコッタチーズのトルテッリ」

白あえから発想した「グリーンアスパラ・豆腐・トマト」は『山利商店』の白味噌やだしを使用。トマトウォーターのジュレとともに

和食の技法に注目するオーナーシェフの竹中厚志さん

白に統一されたオープンキッチンのカウンターに無垢の家具を備える

Data

京都市中京区室町通二条下ル蛸薬師町287 IDO 2F

☎070・6437・8605

18:30(平日)、12:00、18:00(土・日曜) すべて一斉スタート

定休日 月・火曜

<其の四>“誂(あつら)えて贈る”京の心くばり

京都は、伝統と美意識を感じるものにあふれ、“いつもとは違う”贈り物探しにぴったりな街。 名入れをお願いすることで、より特別感も高まり、唯一無二な贈り物に。相手のことを思って選ぶ時間も楽しく、いい思い出が刻まれるはず。

辻徳(つじとく)

デザインもさまざまに、メモ用紙やぽち袋など、いろいろな用途に代用できる懐紙を提案。店頭に並ぶ懐紙に名前やメッセージを入れられるほか、画像を持ち込めば、絵柄や型押しをオーダーすることも。

型押しは型代¥6,600〜、200枚¥8,800から注文可。別途手数料¥1,100。

Data

京都市左京区岡崎円勝寺町91の101グランドヒルズ岡崎神宮道

☎075・752・0766

10:00〜12:00、13:00〜17:00(祝日〜16:00)

定休日 日曜

開化堂(かいかどう)

日本で一番古い歴史をもつ茶筒の老舗。150年前から変わらず130余りの工程を経て作られる茶筒は、気密性が高く、上蓋を閉める際に手から離すと、蓋がゆっくりと閉まっていく。ブリキ、銅、真鍮それぞれ違った経年変化も魅力。茶筒を購入するとその場で茶さじに名前を彫ってもらえるのは本店だけのサービス。

茶筒・銅 長型200g ¥25,300。

Data

京都市下京区河原町六条東入ル梅湊町84の1

☎075・351・5788

9:00〜18:00

定休日 日・月曜、祝日

小丸屋住井(こまるやすみい)

京都の花街では、芸舞妓が夏のあいさつに世話になったかたがたに名入りのうちわを配る習慣がある。こちらは京丸うちわと名づけ、最初に作りはじめた老舗。約35年前からは一般のかたに向け、手書きで1枚からオーダー可能に。

表には祇園・八坂神社の紋入り。大小組み合わせ6文字程度入れられる京丸うちわ¥4,950〜、受け取りまでは10日ほど。

Data

京都市左京区岡崎円勝寺町91の54

☎075・771・2229 10:00〜18:00

定休日 日曜、祝日

井澤屋(いざわや)

きものを着ない人も持ちたくなる、はんなりかわいい和装小物が見つかる老舗。店頭ではわからないが、実はハンカチや帯揚げ、三角袋などへの名入れも可能。

和モチーフが愛らしいミニガーゼ刺繡ハンカチ 各¥660。名前のほか、短いメッセージも入れられ、漢字、ひらがな、ローマ字から選べる。文字入れ代¥880〜。受け取りは約10日後。

Data

京都市東山区四条通大和大路西入ル中之町211の2

☎075・525・0130

10:30〜20:00

無休

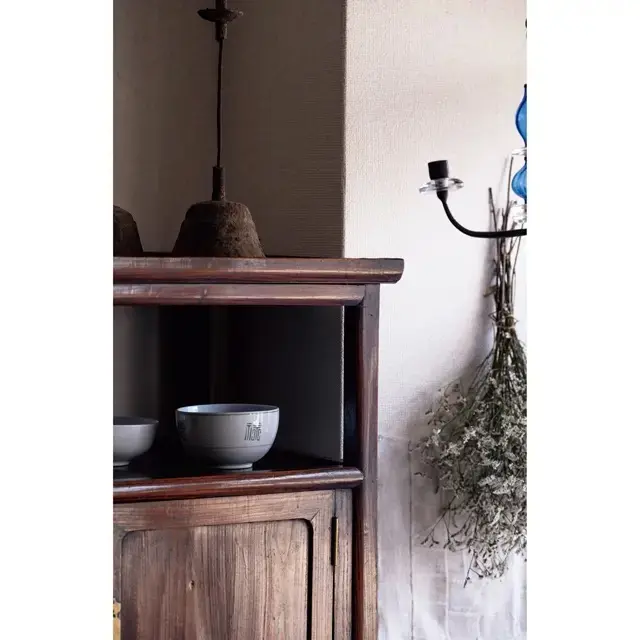

<其の五>古今東西の“暮らしの白”を深掘り

韓国喫茶『李青』の姉妹店の『寺町李青』を閉店後、『李青』から徒歩2分のところにお店をオープンした鄭玲姫(ちょん よんひ)さん。東洋、西洋の古今のものが蚤の市のように自在に置かれ、その中でひときわ目をひくのが白い器。「白は合わせるものを最大限に生かしてくれる一番美しい色。控えめに見えるけれど実に多様です」と話す鄭さんも白い器の愛好家だ。その審美眼はどうすれば磨かれるのか問うと「まわりの影響を受けないこと、自分は何が好きなのかを見極めること」。時間をかけて出会い、好みを貫き選んだものが、いつしかセンスの集積となる。

ギャラリーすもも

温かみのある乳白色の皿はフランス・モントレの1800年代のもの¥22,000。ほぼ同時期の器で、フランスに行ったときに手に入れた絵がわりの小皿はおままごとに使われていたもの。各¥6,000

同じボウルでも表情が異なる。白のボウルは韓国のアンティーク¥6,000。昭和20年代の日本のデッドストックや現代作家のものなどもそろう

職人の仕事が見てとれる、韓国の古い器。器の底の目跡に表情があり、器のゆがみにも愛嬌がある。手前のマッコリ碗¥10,000、奥の飯碗 各¥15,000〜

20年ほど前に手に入れたジノリのデミタスカップ¥3,000。白に合わせる次なる色としてブルーが選ばれている

洗練された作風の韓国の作家、キム・サンインのマットでキリッとした白の器に注目。手前の楕円皿 各¥6,600〜、奥のボウル 各¥7,000

Data

京都市上京区梶井町448の23

12:00〜16:30

定休日 日〜水曜、不定休あり

『ギャラリーすもも』オーナー 鄭玲姫さん

ちょん よんひ●’47年、大阪生まれ、京都育ち。’98年に李朝喫茶『李青』、’23年12月に天井つきの蚤の市のような『ギャラリーすもも』をオープン。ものとの出会いは恋に落ちるようなものであり、ものは自分が満足し、工夫して使うのが楽しいという。

<其の六>“鴨川の流れとお茶”の、心地よい休息

季節によっても、そして一日の中でも刻一刻と表情が変わる鴨川。桜並木や鴨の戯れ、キラキラ輝く水面など、鴨川を眺めながらのんびり過ごす時間こそ、五感を研ぎすまして感性を磨くことができるのかもしれない。土手に座って味わうのももちろんいいが、大人なら鴨川を望む空間に身を置くのも手。『池半分室』は、鴨川に面した東側が一面ガラス張りで、ミニマルな美しさがきわだつ店内では一煎、二煎、三煎と、自分のペースでお茶を楽しむことができる。また2階以上は宿泊施設になっていて、一日中、鴨川の絶景をひとりじめすることも。

清涼感のある梨山高冷茶¥2,200、お茶請け3種盛り¥550。一煎目でスタッフから茶のいれ方を教えてもらい、二煎以降はセルフで

茶器や茶葉の販売もあり

店内はコンクリート打ちっぱなしに。「今の時代の建材で侘び寂びを表現したいと思うとコンクリートに行きつきました」と、店主・小嶋万太郎さん

東向きの窓から陽光が射し込む店内

五条大橋より南は人も少なく静か

池半分室

一日1客完全予約制で茶席を体験できる『茶室/茶藝室 池半』が昨年10月、南隣に開いた分室。こちらでは、有機栽培や自然農法で栽培された日本、台湾、中国のお茶を予約不要で気軽にいただける。

Data

京都市下京区都市町143の10

11:00〜16:00LO

定休日 水曜

<其の七>“伏流水”のおいしさを知る

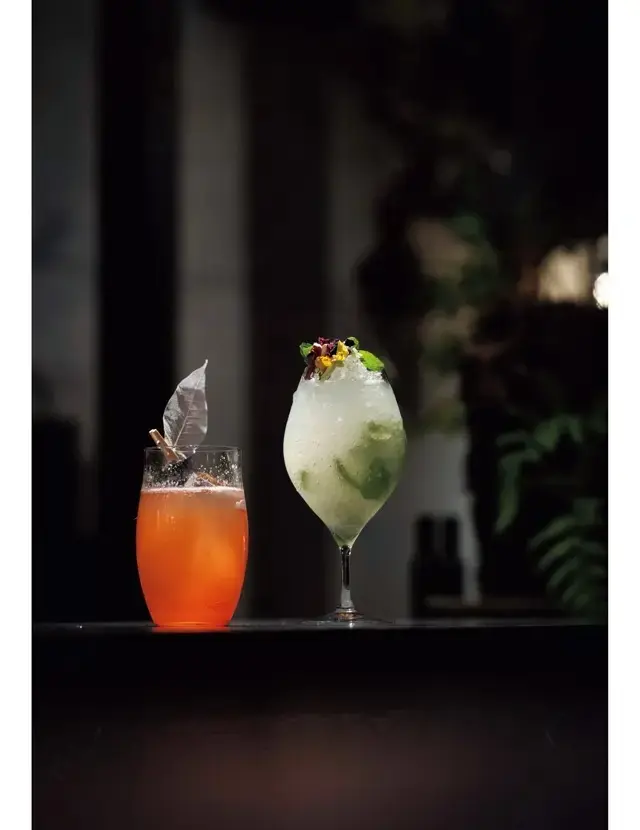

豆腐や湯葉など、京都の伝統食はもちろんのこと、京野菜のおいしさの理由のひとつにもなっている地下水。京都盆地の地下には、現在も200億t以上の水が蓄えられていて、食文化を支えている。今年1月には京都の水をコンセプトにしたバーがオープン。代表の齋藤隆一さんは伏見の酒蔵の杜氏から「伏見の酒造りは伏流水が命」という話を聞いて以来、京都の水に魅せられ、店を始める際には井戸掘り名人に水脈を探してもらったという。カクテルを通して伏流水を意識することで、京都の美味をより深く、大切に感じることができるに違いない。

(左から)お米のウォッカが主体のAMENOMANAI¥2,600、フローラルな香りをまとったモクテル、お花のモヒート¥1,800

蒸留する前のハーブがズラリ。

店内に蒸留器を設置。現在、160種類以上のハーバルウォーターをストックしているそう。

店内には蛇口が設置されていて、セルフで地下水を注ぐことも

かつて『エースホテル京都』でビバレッジマネージャー、バーテンダー、サービススタッフとしてともに働いていた3人がオープン

カクテルスタンド フレく[京都・五条]

店の下から湧き出る地下水を使い、ハーブやフルーツなどを蒸留。ヒノキ水のハイボールや大葉水のジントニックなど、自家製ハーバルウォーターとお酒を組み合わせ、香り高いカクテルに仕立てていく。

Data

京都市東山区鐘鋳町352

15:00〜24:00閉店

不定休

What's New

-

年末のご挨拶に。気軽に渡せて「ありがとう」を伝える手頃な手土産10選

気軽に渡せて気の利いた品は、年末のご挨拶にぴったり。東京駅や銀座で手軽に買えるから、ちょっとしたお礼や職場への差し入れ、友人・知人への手渡しにも喜ばれる、センスのいいプチギフトをセレクト。

旅行&グルメ

2025年12月21日

-

【冷水希三子さんの「シンプルおせち」レシピ7】楽しく、食べ疲れない。お皿、ワインでいただくスタイルで!

家族のかたちやライフスタイルの変化に合わせ、お正月のごちそうやその楽しみ方も変わりつつあります。伝統にならいつつ縛られすぎない、新年の訪れを寿(ことほ)ぐ場にふさわしい華やかなおせちを、冷水希三子さんに習います。

旅行&グルメ

2025年12月21日

-

「CACL」代表・起業家 奥山純一さん【金沢のアートをつなぐ人、生み出す人】

金沢が常に輝き続ける理由のひとつに、芸術や文化を生み出し、高める、心の豊かさがある。美しいもの、新しい考え、技の探究……。障害福祉と伝統工芸をかけ合わせ、新たなアートへと導く「CACL」代表・起業家の奥山純一さんが、今の金沢のアートを紐解く。

旅行&グルメ

2025年12月19日

-

陶芸家・建築家 奈良祐希さん【金沢のアートをつなぐ人、生み出す人】

金沢が常に輝き続ける理由のひとつに、芸術や文化を生み出し、高める、心の豊かさがある。美しいもの、新しい考え、技の探究……。陶芸家、建築家として、ハイブリッドな作品作りを行うアーティストの奈良祐希さんが、今の金沢のアートを紐解く。

旅行&グルメ

2025年12月19日

-

ギャラリー『SKLo』オーナー 塚本美樹さん【金沢のアートをつなぐ人、生み出す人】

金沢が常に輝き続ける理由のひとつに、芸術や文化を生み出し、高める、心の豊かさがある。美しいもの、新しい考え、技の探究……。「ひがし茶屋街」近くで、ギャラリー『スクロ』を営む塚本美樹さんが、今の金沢のアートを紐解く。

旅行&グルメ

2025年12月19日

-

-

-

-

-

-

【気温12度の服装】日中の気温が12度の時の最適な服装は?40代50代におすすめのウールコートや冬のレイヤードコーディネート8選

日中の気温が12度の日は何を着ればいい?服装のポイントや40代50代におすすめのコーディネートをご紹介。今回は、気温12度に最適な 明るめカラーのアウターと、室内外の温度差に対応できるレイヤードスタイル をご提案します。

Magazine

Feature

-

年末年始の華やぎシーンは自信のある髪で!

人気ヘアマスク「Gyutto(ギュット)」で美映え髪に

-

エクラ公式通販の人気アイテムランキング

もう迷わない!50代が買うべき秋の服

-

クリスマスのお出かけスポットはここ!

映画「ハリー・ポッター」の世界に没入!大人も楽しめるアート体験

-

大人のきれいめデニムを探しているなら

イタリアの感性と日本の職人技の美しき融合、ジーフランコのデニム

-

50代におすすめのトレンドアイテム

人気ファッションアイテムを厳選してご紹介

-

松井陽子の「エクラ ゴルフ部へようこそ!」

松井陽子さんが50代におすすめのゴルフウェアやゴルフの楽しみ方をご紹介。

-

「幹細胞コスメ」大人の最適解とは?

シミ、シワ、たるみ、毛穴悩みに。大人肌のスキンケアの最適解

-

大人のためのヘアスタイル・髪型カタログ

髪のお悩み解決!若々しく見えるヘアスタイル

-

読者モデル 華組のユニクロ・GUコーデ

真似したい!50代ファッションブロガーの着こなし集

-

読者モデル 華組のZARAコーデ

50代はどう着こなす?ファッションブロガーコーデ集

-

一度は泊まりたい!高級ホテル・旅館

日常を忘れて至福のときが過ごせる極上の旅へ

Ranking

-

【50代「ユニクロ・GU」秋冬コーデ】あったかパンツやデニムで寒い冬をおしゃれに乗り切る!

豊富な品揃えで40代・50代のおしゃれ好きな女性からの人気も高いユニクロ・GU。本格的な冬の到来で、あったかアイテムの出番も増えてきました。そこで今回は「ユニクロ・GU」のアイテムを使った、おしゃれな40代・5…

-

”似合うね”と褒められる40代をおしゃれに見せる「冬のショートへア」27選

40代を迎えると、髪のボリュームが減ったり、パサつきやツヤ不足が気になったり、顔まわりの印象にも変化が…。そんな悩みが増える一方で、「今の自分に似合う髪型がわからない」と感じる方も多いはず。40代の髪悩み…

-

【50代のデニムコーデ5選】冬のおしゃれに爽やかさをプラス!あったかアイテムとの相性も抜群

オールシーズン使える「デニム」は冬も大活躍。今回はそんなデニムを使った、おしゃれ好きな40代・50代のエクラの読者モデル・華組&チームJマダムのコーディネートをご紹介。ブーツにもスニーカーにも合う万能さが…

-

艶とふんわり感が若々しい「冬のロングヘア」24選

今どきロングヘアは、髪のツヤ感で若々しく見える!ボリューム不足も白髪悩みもカットやカラー、パーマで思いのままに解決できる。こなれた印象に見せる洗練ロングヘアスタイルをお届け。

-

【50代 週末コーデ】華やぎと抜け感を両立する、冬の上質カジュアル#Jマダムのおしゃれ

週末のお出かけに、気分を上げる赤ニットを主役にしたスタイルをご紹介。鮮やかな赤は顔まわりを華やかに見せ、黒パンツと合わせれば大人の落ち着きが際立ちます。さらに、ふんわり柔らかなフェイクファーのリバー…

Keywords