-

最近「耳」が聞こえづらいアラフィー必読!「聴力検査」でわかることって?

会話が聞き取りづらい、音量を上げがち、なんだか耳鳴りが……こんな症状があったら、聴力が下がっているサインかも。聞こえにくさは今だけでなく、将来のQOLをも左右する問題。クリアな聞こえを長く維持するために、まずは現状把握から。今アラフィーが気になっている「聴力検査」の体験レポートも!

「加齢性難聴」はもう始まっている!?「耳の不調」で困らないために、気をつけたいこと。

教えてくれたのは

神尾友信先生

早い人では50代でも発症。加齢による難聴に要注意

「耳が遠い、聞こえにくいといった症状は高齢者に多いイメージのせいか、50代で症状があっても『まだそんな年では』と認めたくないかたも多いようです」と神尾先生。

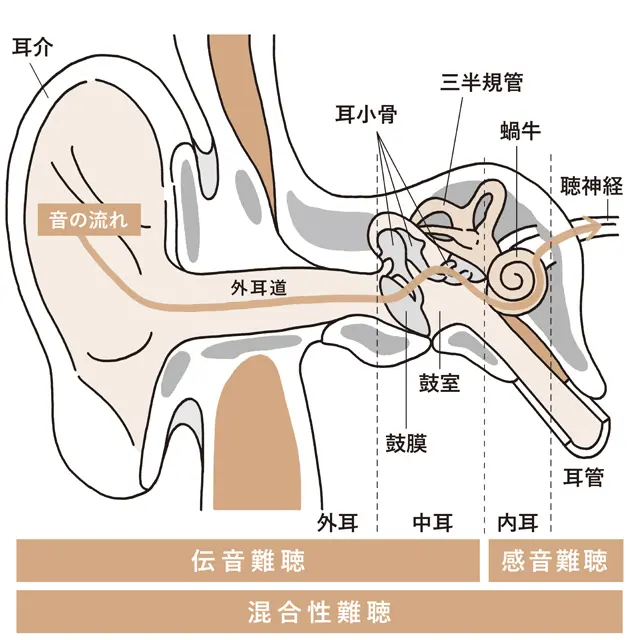

聞こえにくさ=難聴は、大きく分けて2種類。外耳から鼓膜のある中耳までの、音の振動にかかわる部分が原因の場合が「伝音難聴」。

音の振動を電気信号に変えて脳に伝える内耳部分に障害が起きるのが「感音難聴」。この2つが合わさった混合性難聴の場合も(下の耳の不調の図参照)。

「加齢によって聞こえにくくなる『加齢性難聴』は、多くは内耳の機能低下による感音難聴であり、アラフィーになって聞こえにくさが増してきたかたは、多くはこのタイプでしょう。内耳にある蝸牛という器官には、音をキャッチする有毛細胞という感覚細胞があり、年齢とともにこれが減ってくるのが主な原因です。イヤホンを長時間している、日常的に大きな音にさらされているなどのライフスタイルは、有毛細胞の劣化に拍車をかけます。感音難聴になると、現在の医療では聴力をもとに戻したり進行を止めることはできません。65歳くらいから急激に増えますが、早いと40~50代から始まるかたもいるので注意が必要です。放置しているうちに、さらに聴力が低下すると、会話に入りづらくなってコミュニケーションが減っていき、将来的に認知症のリスクが高まる恐れも。治らないとはいえ、今後しだいで進行をゆるやかにすることは可能なので、生活習慣などに気をつけて、耳をケアしてほしいと思います。また、聞こえに難が出たら補聴器も選択肢のひとつ。抵抗が大きいかたもまだ多いと思いますが、早めに補聴器をつけることで生活の質は向上しますし、難聴がすすんでからでは効果が得られない場合も。ぜひ早めに検討してほしいですね」

耳の不調の図

耳は「外耳」「中耳」「内耳」の3つの部分からなる。外耳から入った音は鼓膜を振動させ、中耳の耳小骨に伝わる。伝わってきた振動は内耳で電気信号に変換されて脳に伝わり、音として認識される。外耳から中耳のどこかに支障が出て音が聞こえにくくなるのが「伝音難聴」、内耳の有毛細胞や電気信号を伝える神経に支障が出るのが「感音難聴」。

「耳」の小さな不調の対処法

イヤホンはノイキャンタイプを一日1時間以内が理想

「電車内などでイヤホンを使うと、周囲の騒音に負けまいと音量を大きくしがち。大きな音は有毛細胞にとってダメージ大。小さな音でも聞こえるようノイズキャンセリング機能つきのイヤホンを。それでも一日1時間以内に」

音を大きくしていないか小まめにセルフチェック

「難聴は気づいたときにはすすんでいることが多いもの。日ごろからスマホの音量などをつい上げていないかチェックを。上げがちの場合は難聴が進行している可能性があるので、できるだけ早く専門病院を受診しましょう」

聞こえの細胞をいたわるには生活習慣を整えるのが第一

「蝸牛の毛細血管の血流が悪化すると、蝸牛内にある有毛細胞が劣化しやすい。適度な運動や良質な睡眠など、自律神経を整える生活習慣で血流の悪化を防ぎましょう。ストレスが原因の難聴対策にも◎」

いつまでもよく聞こえるために

-

更年期世代は、耳掃除が炎症のもとに!? 耳のかゆみの原因&対処法

更年期になると全身のかゆみが増加。耳掃除が耳のかゆみの原因になると、皮膚科医の慶田朋子先生さん。かゆみの連鎖を断つための対策も合わせて解説。

-

50代に多い「めまい」のタイプは?専門医が教える「めまい」が起きたらすべきこと

目が回ってベッドから起きられない、足もとのふらつきで立っていられない……何が起きているの!? と心配になるめまい。延べ20万人以上のめまい患者をみてきた名医が、その原因と対策を解説。めまいを治すリハビリも必見!

What's New

-

絶対に風邪をひけない時に! Me Todayのマヌカハニーでお守りケア【更年期・50代編集者の養生ダイアリー】

以前より風邪をひきやすくなった、季節の変わり目に調子をくずしやすい――これも「40代・50代あるある」のひとつ。こんなはずじゃなかったと後悔する前に、毎日コツコツ、おいしく続けられる“体調管理はちみつ”を。朝イチのエネルギーチャージにも、帰宅後ののどケアにも。とにかく、季節の変わり目の体調ケアにおすすめです!

ヘルスケア

2026年1月16日

-

【ボディワーカー森拓郎さんが指南 正月太りをすっきりリセット vol.3】 3週間でウエスト-4cm! Jマダムがリセットプログラムに3週間トライ

年末年始の食べ過ぎて、体重が増えてしまった……! そんなときのリセット法を、ボディワーカーの森拓郎さんに教えていただく連載。3回目は、Jマダム2人がリセットプログラムに3週間トライ。その結果は……着実に効果が出ました!

ヘルスケア

2026年1月7日

-

【ボディワーカー森拓郎さんが指南 正月太りをすっきりリセットvol.2 】 動画つき! リセットのため、太りにくい体を作るためにおすすめの運動は?

年末年始に食べ過ぎてしまって体重が増加! 素早く元に戻すには? そんな方法を、ボディワーカーの森拓郎さんに教えていただく連載。前回は、食事でのリセット法を教えていただきましたが、今回は、体重・体型を元に戻して、太りにくい体を作るための運動編です。

ヘルスケア

2026年1月6日

-

【ボディワーカー森拓郎さんが指南 正月太りをすっきりリセット vol.1】 正月太りの正体とは? まずは食事の見直しがマスト

お正月を過ぎたこの時期、気になり始めるのが体重の増加。特にエクラ世代になると、いったん太るとなかなか元に戻りにくいものです。 そこで今回は、“正月太り”をリセットするための食事や運動について、ボディワーカーでピラティス指導者の森拓郎さんにうかがいました。1回目は、食事によるリセット法をご紹介します。

ヘルスケア

2026年1月5日

-

ガンコな大人の便秘に。『FTC』水溶性食物繊維のすすめ【更年期・50代編集者の養生ダイアリー】

エクラ世代のエディターが、自分のエイジング&更年期のお悩み解決に役立ったおすすめアイテムをご紹介。第1回は、年々エスカレートしていく「便秘」悩みをやわらげてくれた機能性表示食品。君島十和子さんのブランド『FTC』の妥協なきインナーケアです。

ヘルスケア

2025年12月27日

-

-

-

-

-

-

エルメスは「ともに生き、ともに進化していきたい永遠のアイコン」【俳優・板谷由夏の私をつくるジュエリー】

俳優・板谷由夏が愛するファッションルールと、それにマッチするジュエリー。今回は、板谷さんのジュエリー愛の原点であるエルメスについて語る。

Magazine

-

年齢を重ねるごとに、自信がもてる肌へ!

無料お試しセットで、新生ドモホルンリンクルのお手入れを体験

-

大人のためのヘアスタイル・髪型カタログ

髪のお悩み解決!若々しく見えるヘアスタイル

-

一度は泊まりたい!高級ホテル・旅館

日常を忘れて至福のときが過ごせる極上の旅へ

-

大人の品格まとうシチズンの限定ウオッチ

シチズンから洗練されたデザインの限定ウオッチが新登場!

-

あの「アミコラ」に注目成分NMNがプラス

味がなく料理や飲み物に溶かすだけだから習慣にしやすい

-

新しくなったドモホルンリンクルに注目

主力製品の[基本4点]が大きくリニューアル。その実力のは?

-

読者モデル 華組のユニクロ・GUコーデ

真似したい!50代ファッションブロガーの着こなし集

-

松井陽子の「エクラ ゴルフ部へようこそ!」

松井陽子さんが50代におすすめのゴルフウェアやゴルフの楽しみ方をご紹介。

-

エクラ公式通販の人気アイテムランキング

もう迷わない!50代が買うべき秋の服

-

読者モデル 華組のZARAコーデ

50代はどう着こなす?ファッションブロガーコーデ集

-

50代におすすめのトレンドアイテム

人気ファッションアイテムを厳選してご紹介

-

【40代・50代におすすめ髪型カタログ】髪型で若見え!おばさんぽくならないショート・ボブ・ミディアム・ロング別ヘアスタイル

40代・50代はどんなヘアスタイルがおすすめ?今回は髪のうねりや薄毛、白髪など気になる髪悩みを解消するおすすめヘアスタイルをご紹介。ショート、ボブ、ミディアム、ロング別ヘアスタイルから知っておきたい最新…

-

【40代・50代「ユニクロ・GU」冬コーデ】寒い冬の心強い味方!ニットや暖パンなど"あったかアイテム”が人気

老若男女問わず、さまざまな世代の人から愛されているブランド「ユニクロ」。40代・50代のおしゃれ好きな女性からの人気も絶大!そこで今回は「ユニクロ・GU」のアイテムを使った、おしゃれな40代・50代のコーデを…

-

まぶたが重くなった目元がくっきり!目力アップを叶える「40代・50代におすすめのアイメイク」

まぶたが重くなってきた...、アイラインが上手く描けない...、そんな目元のお悩みはちょっとしたコツで見違える!アイライン・アイシャドウ・マスカラの3つで仕上げる、上品で若々しい“簡単アイメイク”をご紹介。

-

【40代・50代に人気のショートヘア60選】おばさんにならない!大人かっこいい若見えショートヘア

ヘアスタイルに気を遣っているかで印象が大きく違ってくる40代・50代。そこで今回は大人のかっこよさと上品な雰囲気を引き出し、若見え効果も叶う冬にぴったりのショートヘアをご紹介。白髪や薄毛、うねりのお悩み…

-

おしゃれで若々しい!50代に似合う「冬のショートヘア」32選

寒さが深まる季節こそ、髪型で印象を明るく。冬の装いに映える上品なショートヘアは、より若々しく、洗練された雰囲気に。顔まわりをすっきり見せつつ華やぎを添える「冬ショート」スタイルを32選。