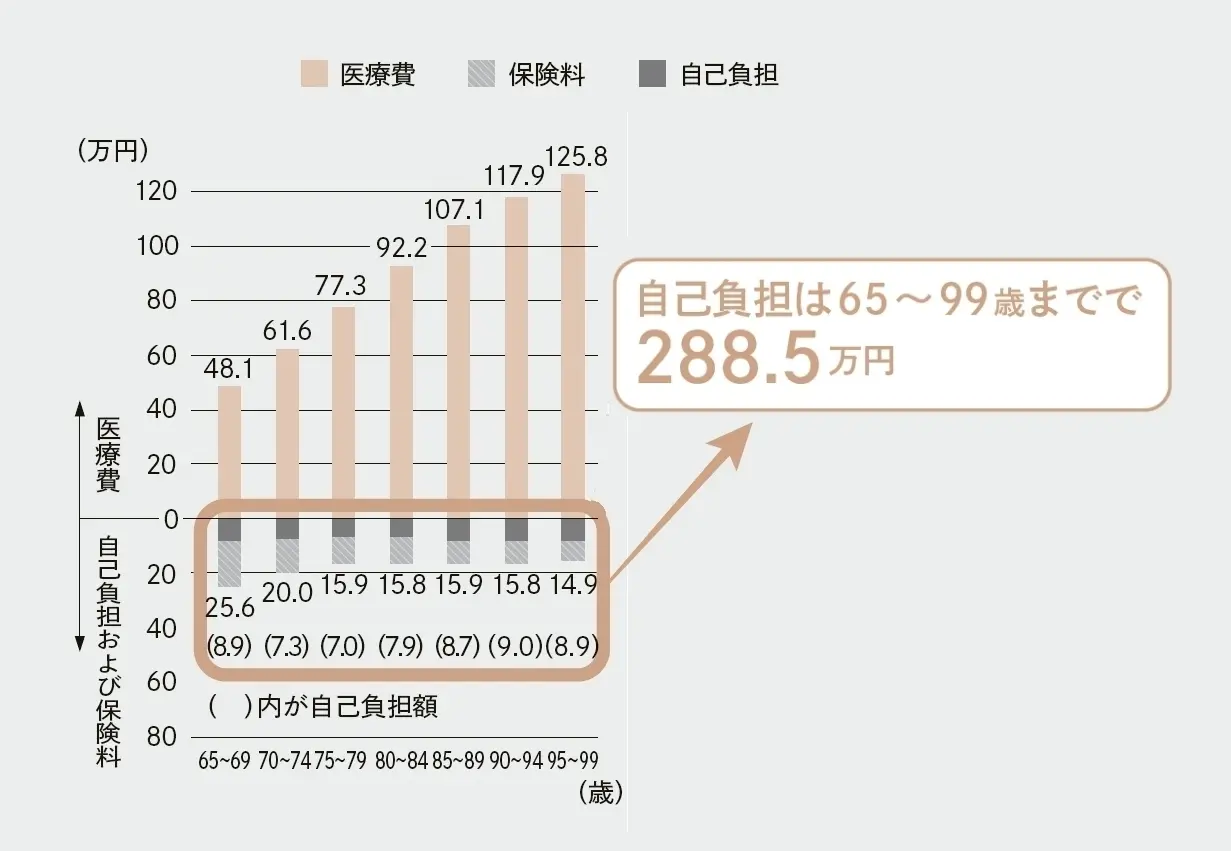

2.自己負担は、医療保険制度における自己負担である。

3.1人当たり保険料は、被保険者(市町村国保は世帯主)の年齢階級別の保険料(事業主負担分を含む)を、その年齢階級別の加入者数で割ったものである。

また、年齢階級別の保険料は健康保険被保険者実態調査、国民健康保険実態調査、後期高齢者医療制度被保険者実態調査等をもとに推計した。

4.端数処理の関係で、数字が合わないことがある。

教えてくれたのは

確定拠出年金アナリスト 大江加代さん

野村證券に22年間勤務し、会社員の資産形成のサポートをしてきたアナリストの大江加代さん。独立後は確定拠出年金の専門家として、特にに個人型確定拠出年金「iDeCo」の利用を通じた資産運用のアドバイスを行っている。

「企業でも、以前は定年直前にライフプランの見直しの研修を行ってきましたが、それが55歳になり、50歳になりと、徐々に年齢が下がってきました。お子さんのいる家庭だと教育費の目途も立ち、家計のお金の使い方の次のステージを考えられるようになる50代は、これからの生活とお金の使い方を考え、準備を始めるのに最適なタイミングだと思います」

そもそも、私たちがお金と将来に対して抱く不安はどこからくるのか? 日々、ニュースで知らされる経済の動向や社会保障の見通しの暗さだけでなく、大江さんはその原因を「自分のお金の“見える化”ができていないこと」だと指摘する。

「セミナーなどで『ご自身の年金額を知っていますか?』と質問すると、多くのかたが知らないと回答されますね。そして、自分や家庭に資産がどれだけあって、どう手当てしていくかを計画しているかたは、直近の調査でも3割ほど。それも多くが、ある程度の資産をお持ちで、すでに運用を始めているかただったりするんです」

準備が手つかずなら、まずは年に一度送られてくる「ねんきん定期便」と勤務先の退職金を確認し、受け取れる年金額をチェック。そして、生活費が今後どれくらい必要か、収入、支出の流れをざっくりとでも把握し、シミュレーションしておくべきと大江さんはいう。

「キャッシュフローを見える化すれば、少なくともモヤモヤはなくなり、解決すべきことや定年後の働き方の選択肢が見えてきます。50代なら、ここから手当てをする時間的な余裕もあるので、ぜひ、すぐに始めてください」

準備が手つかずなら、まずは年に一度送られてくる「ねんきん定期便」と勤務先の退職金を確認し、受け取れる年金額をチェック。そして、生活費が今後どれくらい必要か、収入、支出の流れをざっくりとでも把握し、シミュレーションしておくべきと大江さんはいう。

「キャッシュフローを見える化すれば、少なくともモヤモヤはなくなり、解決すべきことや定年後の働き方の選択肢が見えてきます。50代なら、ここから手当てをする時間的な余裕もあるので、ぜひ、すぐに始めてください」

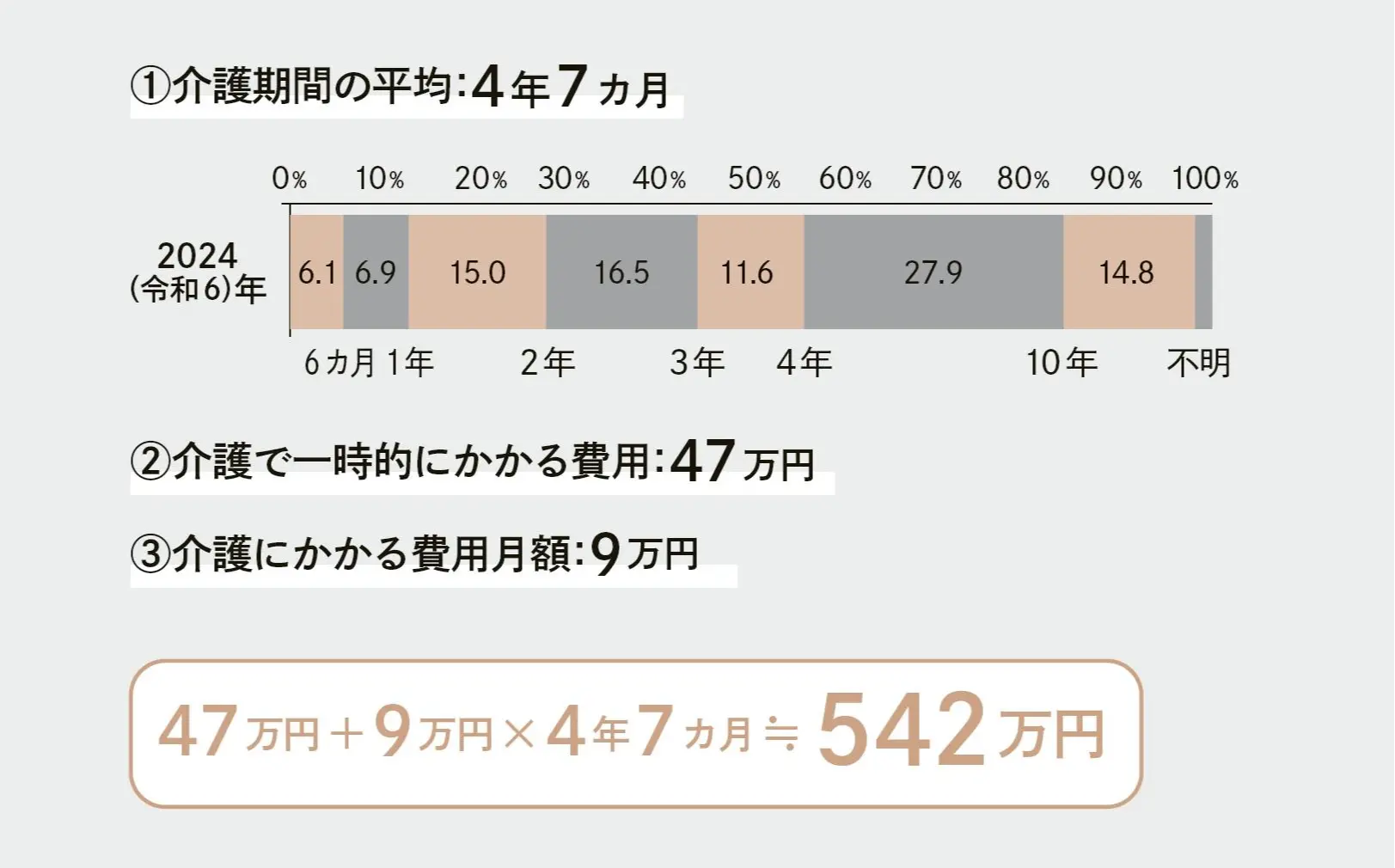

日常に使う生活費の次に確保しておきたいのが、やはり医療や介護などへの手当て万が一に備える資金は、退職金や金融資産などから、いつでも払えるかたちで備えておきたい。

※年額。令和4年度実績に基づく推計値

どんな治療を行うか、どこでどんな介護を受けるかによって差はあるものの、老後にかかる医療費や介護費用の平均値は上の図のとおり。

「高額療養費制度や介護保険などの公的なサポートが手厚いこともあり、実は皆さんが恐れているほど自己負担額は多くありません。その意味でも、今加入している医療保険や生命保険を見直し、余剰分を積立に回すのが得策だと思います」。

脳科学者・中野信子さんと、メンタルケア・コンサルタントの大美賀直子さんが、50代のお悩みにアンサー。今回は一人っ子で独身なので将来に不安を感じる、というお悩み。

これまでに少なくともひとつ以上のキッチンを経験してきたエクラ世代。後半の人生をともにするなら、トレンドや常識に左右されず、自分が主役のキッチンにしたいもの。キッチンリノベーション実例とプロのアドバイスを参考に、これからの理想のキッチンを考えてみては。

脳科学者・中野信子さんと、メンタルケア・コンサルタントの大美賀直子さんが、一人が怖いエクラ世代のお悩みにアドバイス。子供が独立し、夫にも先立たれたらと思うと不安で仕方ないというお悩みへのアンサーとは?

セカンドハウス暮らしとカフェ経営を同時に始めた、アートディレクターの藤村雅史(ふじむらまさし)さんが、インテリアを整えるにあたり頼りにしたショップを紹介。

人生を重ねてきたぶん、気づけばいろいろなものを抱えてしまっていませんか? ものの持ち方、考え方、仕事のやり方、生活習慣、人間関係……。Jマダムの皆さんのすっきりエピソードを読むと、きっと「私も」という気持ちになるはず。思いたったが吉日、どんどん身軽になっていきましょう。

50代のお悩み

2025年12月28日

仕事で習慣化しているその“負担”、まだまだスリム化できるかも! Jマダムが日々感じているさまざまな仕事のお悩みを、会社経営者であり、作家として活躍する越川慎司さんが解決。

50代のお悩み

2025年12月25日

ついついため込んでしまうモノ、まだまだスリム化できる! Jマダムが日々感じているさまざまな“重さ”や“負担”、「こんなケース、どうすればいいですか?」に、お笑いタレント・平野ノラさんが答えてくれました。

50代のお悩み

2025年12月24日

50代になると、立場的に仕事の負担も増える一方……。でも、考え方、向き合い方ひとつで、日常はもっと軽くなる。エキスパートたちの発想の転換術とは? 作家として、経営者として縦横無尽に活躍する越川慎司さんに、そのコツを教えてもらいました。

50代のお悩み

2025年12月23日

「片づけは、心の棚卸し。自分を知るためのレッスンです」。いわゆる“汚部屋”の住人だった、お笑いタレント・平野ノラさんに、モノを手放し、人生を輝かせ続ける秘訣を伺いました。

50代のお悩み

2025年12月22日

無料お試しセットで、新生ドモホルンリンクルのお手入れを体験

松井陽子さんが50代におすすめのゴルフウェアやゴルフの楽しみ方をご紹介。

日常を忘れて至福のときが過ごせる極上の旅へ

シチズンから洗練されたデザインの限定ウオッチが新登場!

映画「ハリー・ポッター」の世界に没入!大人も楽しめるアート体験

もう迷わない!50代が買うべき秋の服

真似したい!50代ファッションブロガーの着こなし集

髪のお悩み解決!若々しく見えるヘアスタイル

50代はどう着こなす?ファッションブロガーコーデ集

主力製品の[基本4点]が大きくリニューアル。その実力のは?

味がなく料理や飲み物に溶かすだけだから習慣にしやすい

人気ファッションアイテムを厳選してご紹介

年末年始は、友人宅での集まりや親族へのご挨拶、久しぶりの帰省など、人に会う機会がぐっと増える時期。そんなシーンに欠かせないのが、気の利いた手土産。相手に合わせて選びやすい、贈って間違いない手土産をご…

愛することの切なさ、守りたいと願う強さ、離れてもなお続く想い。胸の奥がぎゅっと締めつけられる“深い愛の物語”心を揺さぶられる韓国時代劇の中から、韓国でも日本でも圧倒的知名度の100日の郎君様や大ヒット時代…

髪型ひとつで、印象は驚くほど変わる。「老けて見えるのは避けたい」「いつも同じ髪型でマンネリ」そんな40代女性にこそ試してほしいのが、今っぽくて洒落感たっぷりなボブヘア。

50代女性たちが「本当においしかった!」と太鼓判を押すスイーツやお酒をご紹介。ちょっとした集まりに差し上げるプチギフトからご挨拶の手土産まで、年末年始に役立つこと間違いなし。すべてオンラインショップも…

お腹まわりや腰の張り、脚のラインなど、パンツスタイルにまつわるお悩みには、細身のパンツだと体のラインを拾ってしまい、どこか“しっくりこない”もの。ワイドパンツやとろみ素材など、体のラインを拾わずストン…