-

50代が直面する「親の介護・相続」きょうだい間の”トラブル回避法”

誰もがいつか直面する親の介護と相続。きょうだいで力を合わせて乗り越えたいところだが、実は長年別々に暮らすうちに、価値観や立場が変わり、そのことに気づかないでいるとトラブルも頻発しがちに。どうすれば回避できる?

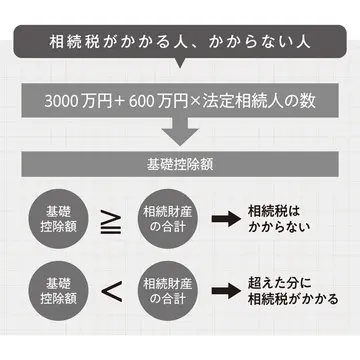

【50代 親の相続問題】“相続山”登頂のポイント〈前編〉親が亡くなったら、まず何をすべき?

教えてくれたのは…

相続専門の公認会計士・税理士 石倉英樹さん

《1合目》親が亡くなったら、まず何をすべき?

親が住んでいた自治体の役所などに「死亡届」などの届け出を

死亡の事実を知った日から7日以内に、親の死亡地か本籍地、届出人が住む自治体に「死亡届」と「火葬許可申請書」を、14日以内に親の居住地の自治体に「世帯主変更届」などを提出。「相続手続きには、故人の戸籍謄本(’24年3月から本籍地以外の自治体でも取り寄せ可に)と住民票の除票、相続人全員の現在の戸籍謄本と住民票、印鑑登録証明書などが必要。これらの役所手続きをワンストップで支援してくれる『おくやみコーナー』が最寄りの自治体にあれば、利用をおすすめします」(石倉さん、以下同)。

《2合目》相続人って誰?

必ず相続人になるのは「配偶者」

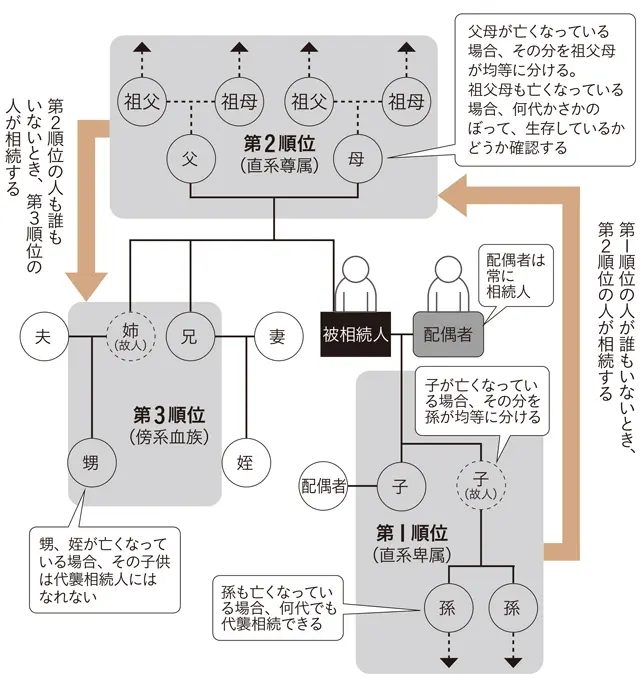

「相続人とは、民法で定められた遺産を相続できる人のことをさし、必ず相続できるのは配偶者。それ以外は、優先順位(下図参照)が決められていて、その順位に沿って、配偶者とともに相続人になります。見ず知らずの異父母きょうだいや、親が認知している子供の存在が戸籍で判明した場合は予想外の相続人が登場することに」。また、複数子供がいて、うちひとりがすでに亡くなっている場合は、その子供の子供(故人にとって孫)が相続人となる。

【相続人の優先順位】

《3~4合目》どんなものが遺産の対象に?

現金、預貯金、土地、家屋、自動車、貴金属など、お金に見積もれるものすべて

遺産と見なされるのは、現金、預貯金、株式・投資信託・債券といった有価証券、土地、家屋、自動車、貴金属、生命保険など、お金に換算できるものすべて。「親の財産を記録したものがない場合、預金通帳や証券会社からの取引報告書、保険会社からの生命保険料の控除証明書、固定資産税の納税通知書などの郵便物がヒントに。ただし、ネットバンクといったデジタル遺産は見つけづらいので、親の存命中に財産メモやID・パスワードを教えてもらうのが得策です」。

《5合目》法定相続分とは?

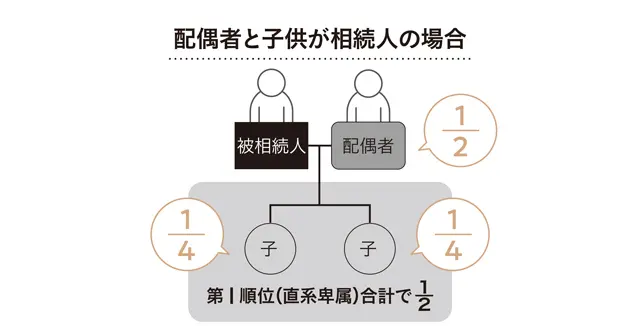

法律で決められている権利で、配偶者と子供が相続人の場合、配偶者が1/2、子供たちが1/2

法定相続分とは、誰がどんな割合で相続するかの目安を法律で定めたもの。配偶者は遺産の1/2、残り1/2を子供たちで等分に、子供がいない場合は配偶者が2/3、残り1/3を親で、などと決められているものの、これはあくまでも権利。遺言書があれば、それに基づいて、なければ、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決めてもOK。ただし、相続人全員での話し合い=遺産分割協議は、ひとりでも反対すれば成立せず、遺産を手にすることはできない。「今は将来が見通しづらい時代なので、相続人がそれぞれの法定相続分を主張する傾向にあります。仲がよかった家族でも遺産争いになってしまう可能性があります」。

【法定相続分の例】

-

お金の専門家に聞く!家計の見直し・老後資金対策・相続関連...etc.自分にとってベストな方法は?

家計の見直しに老後資金対策、相続関連など、さまざまなお金の悩みに直面するアラフィー世代。損することなく、納得の解決策を導くカギは、「自分にとってベストな方法」を見つけること!そんな有益なアドバイスをしてくれる「お金の整理のプロ」の上手な探し方とは!?

What's New

-

【平野ノラさんがお答え】親を傷つけずにモノを減らしていくコツは? “身軽になれる”モノの手放し方Q&A

ついついため込んでしまうモノ、まだまだスリム化できる! Jマダムが日々感じているさまざまな“重さ”や“負担”、「こんなケース、どうすればいいですか?」に、お笑いタレント・平野ノラさんが答えてくれました。

50代のお悩み

2025年12月24日

-

【作家・会社経営者 越川慎司さんインタビュー】「週休3日」の働き方を実現!がんばり方を変え、仕事も人生も50代からの進化を楽しもう

50代になると、立場的に仕事の負担も増える一方……。でも、考え方、向き合い方ひとつで、日常はもっと軽くなる。エキスパートたちの発想の転換術とは? 作家として、経営者として縦横無尽に活躍する越川慎司さんに、そのコツを教えてもらいました。

50代のお悩み

2025年12月23日

-

【お笑いタレント・平野ノラさんインタビュー】いらないモノを手放して、人生が好転。実践したことは?

「片づけは、心の棚卸し。自分を知るためのレッスンです」。いわゆる“汚部屋”の住人だった、お笑いタレント・平野ノラさんに、モノを手放し、人生を輝かせ続ける秘訣を伺いました。

50代のお悩み

2025年12月22日

-

タフで明るく、いつも軽やかな高尾美穂先生! 大人が身軽になる心得、教えてください

がんばって迎えたアラフィーの今、なぜか身も心も重い……。この重さ、いったいどこからくるの? そして、いつかは自由になれる? 多くの女性たちの心身を見守ってきた高尾美穂先生が答えます。

50代のお悩み

2025年12月21日

-

だんだん身軽になっていきたい。読者の「手放してよかったもの、やめてよかったこと」アンケート

人生を重ねてきたぶん、気づけばいろいろなものを抱えてしまっていませんか? ものの持ち方、考え方、仕事のやり方、生活習慣、人間関係……。Jマダムの皆さんのすっきりエピソードを読むと、きっと「私も」という気持ちになるはず。思いたったが吉日、どんどん身軽になっていきましょう。

50代のお悩み

2025年12月21日

-

-

-

-

-

-

【腕時計が紡ぐ物語】女性による、女性のための時計。新しい女性像が生み出す「オーデマ ピゲのロイヤル オーク」

かつてレディスウォッチは小さく淑(しと)やかなのがよいとされた時代に、男性と肩を並べて活躍する女性像を打ち出した「ロイヤル オーク」レディスモデル。「着用する女性が主役」のスピリットが今なお息づいている。

Magazine

-

大人のきれいめデニムを探しているなら

イタリアの感性と日本の職人技の美しき融合、ジーフランコのデニム

-

大人のためのヘアスタイル・髪型カタログ

髪のお悩み解決!若々しく見えるヘアスタイル

-

クリスマスのお出かけスポットはここ!

映画「ハリー・ポッター」の世界に没入!大人も楽しめるアート体験

-

一度は泊まりたい!高級ホテル・旅館

日常を忘れて至福のときが過ごせる極上の旅へ

-

50代におすすめのトレンドアイテム

人気ファッションアイテムを厳選してご紹介

-

エクラ公式通販の人気アイテムランキング

もう迷わない!50代が買うべき秋の服

-

年末年始の華やぎシーンは自信のある髪で!

人気ヘアマスク「Gyutto(ギュット)」で美映え髪に

-

読者モデル 華組のZARAコーデ

50代はどう着こなす?ファッションブロガーコーデ集

-

「幹細胞コスメ」大人の最適解とは?

シミ、シワ、たるみ、毛穴悩みに。大人肌のスキンケアの最適解

-

松井陽子の「エクラ ゴルフ部へようこそ!」

松井陽子さんが50代におすすめのゴルフウェアやゴルフの楽しみ方をご紹介。

-

読者モデル 華組のユニクロ・GUコーデ

真似したい!50代ファッションブロガーの着こなし集

-

【50代「ユニクロ・GU」秋冬コーデ】あったかパンツやデニムで寒い冬をおしゃれに乗り切る!

豊富な品揃えで40代・50代のおしゃれ好きな女性からの人気も高いユニクロ・GU。本格的な冬の到来で、あったかアイテムの出番も増えてきました。そこで今回は「ユニクロ・GU」のアイテムを使った、おしゃれな40代・5…

-

”似合うね”と褒められる40代をおしゃれに見せる「冬のショートへア」27選

40代を迎えると、髪のボリュームが減ったり、パサつきやツヤ不足が気になったり、顔まわりの印象にも変化が…。そんな悩みが増える一方で、「今の自分に似合う髪型がわからない」と感じる方も多いはず。40代の髪悩み…

-

【新作韓国ドラマ 2025年12月】イ・ジュニョンの筋肉ラブコメや“ロマンスの名手”のラブストーリー始動!「U-NEXT」で今すぐ観るべき3作品

とことんピュアでロマンティックなラブロマンスに胸ときめいたり、奇想天外なストーリーに涙が出るほど笑ったり……。私たちを魅了してやまない「韓国ドラマ」から、注目の新作3作品をまとめてお届け。紹介した作品は…

-

年末のご挨拶に。気軽に渡せて「ありがとう」を伝える手頃な手土産10選

気軽に渡せて気の利いた品は、年末のご挨拶にぴったり。東京駅や銀座で手軽に買えるから、ちょっとしたお礼や職場への差し入れ、友人・知人への手渡しにも喜ばれる、センスのいいプチギフトをセレクト。

-

「Netflix」秋冬の配信作品をチェック!心ときめくラブロマンスほか注目の「韓国ドラマ」【人気記事週間ランキングTOP10】

ウェブエクラ週間(2025/12/7~12/13)ランキングトップ10にランクインした人気記事をピックアップ。見逃せない!10月・11月の「Netflix」配信作品を振り返り!