-

50代、“心の揺れ”が起こる原因とは? 脳科学者 中野信子さんに聞いた!

人生経験を重ねてきたはずなのに、ふと抱く孤独感と逃避願望。その背景を脳と心の両面から深掘り! 「なぜ50代の女性の心は揺れるのか」、脳科学者の中野信子さんが脳科学から読み解く!

50代、「一人になりたい」「一人が怖い」心の揺れを心理学から読み解きアドバイス

先の人生を豊かに生きるために不安と向き合い、乗り越えていく

メンタルケア・コンサルタント 大美賀直子さん

50代は自分探しより、居場所探しが肝心!

「私もまさにアラフィー世代。一人になりたい、一人が怖い、どちらの気持ちもよくわかります」と話すのは、大美賀直子さん。50代の心の揺れは更年期の影響も少なくないと考えられるが、それ以外にも要因があるという。自身の体験も踏まえ、心理を探ってもらった。

「まず、“一人になりたい”気持ちですが、50代にもなると、価値観や生活環境、自由に使えるお金や体力の違い、持病の有無などから、周囲の人と齟齬が生じやすくなります。共感でつながれる人が減っていくといってもいい。多様性の受け入れが前提の世の中ですが、私たちの世代はまだアップデートしきれていません。特に女性は、自分に近しい人を求める傾向があり、合わない人と過ごしてストレスを感じるくらいなら、気楽な一人を望む気持ちになるのです」

また、50代前後は仕事や家事に加え、高齢の親のケアが始まる世代でも。忙しさや自分の時間をもてないモヤモヤから、心も体力もすり減って、思考は現実逃避へ。まじめな人ほど「自分がやらなきゃ」と抱え込み、キャパシティが限界に近づくにつれて、一人になりたい気持ちが募っていく、と大美賀さん。

「わずかな時間でも一人になれると、かなりラクになると思います。私はよく近所のスーパー銭湯に行っていますが、一人で来ている同世代の女性をたくさん見かけます。知り合いと会っても、じゃましないように気づかないふりをするのが暗黙のルール(笑)。アラフィーに必要なのは、“心地よい居場所”です。これがあるかないかで、生活の質や心持ちがかなり変わってくると思います」

あたりまえにあったものを失う怖さ、寂しさに直面

一方、“一人が怖い”という気持ちの裏には何があるのか。夫が単身赴任中で、大学生の息子は留守がちという大美賀さんは、ガランとした部屋に一人でいるとき、ふと怖くなることがあるという。

「侵入者、急病、災害など、何か悪いことが起こるかもしれないという安全面での恐れですね。若いころなら『なんとかなるさ』と楽観的に考え、何か起きてもそれなりに対応できただろうと思いますが、今はまったく自信がない。その自信のなさが、怖さを助長している気がします」

そして、人生の節目や女性ホルモンの変化に直面する50代は、“喪失”を多層的に体験する時期でもある。親との別れ、子供の巣立ち、職場での役割の変化、体力や見た目の衰え……、これまで自分の人生に「あたりまえに存在していたもの」を次々に失っていく中で、存在意義や軸が揺らぎ、臆病になりやすいという。「アラフィーは、喪失の初期段階。特に私たち団塊ジュニアの世代は、何かをあきらめざるをえなかった親世代の女性と違い、仕事や家庭、自分のために使う時間やお金など、望めば多くのものを手に入れることができました。それゆえ、不変なものはないという“諸行無常”の感覚が少し薄い。失うことに慣れていないから執着してしまうし、よけいに不安や怖さが強く現れるのではないかと」

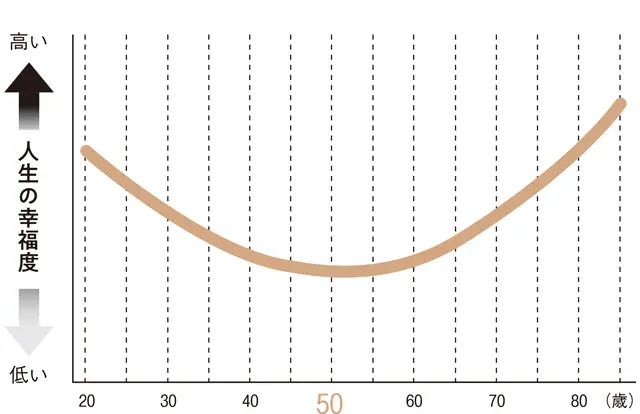

幸福度は50歳前後が低いといわれる

人の幸福度(主観的な幸福感)が年齢とともにどのように変化するかを示したグラフ。主に英米の経済学者や心理学者による多くの調査・研究によって、U字形のカーブを描くことが明らかに。「ハピネス・カーブ」と呼ばれている

出典:ギャラップ世界調査/アメリカ・ブルッキングス研究所 図表は編集部で作成(参考文献:『ハピネス・カーブ 人生は50代で必ず好転する』 ジョナサン・ラウシュ 多賀谷正子/訳 CCC メディアハウス)

「一人が怖い」の背景にあること

◎喪失体験が増える

心身の変化や老化を実感する50代。さらに子供が手を離れ、親との死別や友人との離別を経験するなど、少しずつ喪失体験が増えていくことが、怖さや寂しさにつながる。

◎安全面での不安

年齢を重ねるほど体力が衰え、喪失体験も影響して臆病に。特に一人でいるときは、災害にあう、急病にかかる、事件に巻き込まれるといったセキュリティ面での心もとなさを感じやすい。

「一人になりたい」の背景にあること

◎周囲とズレが生じる

若いころより、周囲の人と価値観や暮らしの状況、健康状態に差が生まれやすく、共感でつながれる人が減っていく。相手に合わせるのがストレスになり、一人で行動するほうが気楽になる。

◎仕事や家事を抱え込みすぎている

50代前後の女性には、仕事、家事、子育て、介護などの負担がのしかかりやすい。家でも職場でも、やるべきことに追われるあまり、解放されたい、逃避したい願望が強くなる。

人生は50代から好転へ。できることから行動を

幸福度の研究によると、50歳前後はちょうど谷底にあたり、50代から幸福度は少しずつ上昇していく傾向にあるという。更年期を乗り越え、60代、70代と年齢を重ねていくほど、喪失への耐性や経験値が上がり、心は安定していく、と大美賀さんはいう。それならば、目の前の不安をわきに置いて、凪を待つのが得策だろうか。

「多少じたばたしても、心の揺れと向き合って行動することをおすすめします。例えば、ホッとできる居場所をつくり、一人でできることや、ゆるいつながりを増やしていく。その中で、自分の成長を感じたり、助けてくれる人や情報と出会ったりするはずです。失う時期に得られるものは、心の大きな支えになります」

モヤモヤがすぐに解消されなくても、新たな不安が頭をもたげても、それはそれ。ゆったり構えてほしい、とも。

「近年、不確実性の増す現代社会において、ネガティブ・ケイパビリティの重要性が注目されています。これは、すぐに答えの出ない状況を受け入れ、あえて立ち止まる力のこと。悩み多きアラフィーが心穏やかに生きていくためにも、この感覚はとても大切です。私自身も、不安や変化する自分を受け入れ、焦らず一歩ずつ進んでいきたいと思っています」

《対処法》「一人が怖い」「一人になりたい」、そんな気持ちになったときには……

一人に慣れる

一人で行動することに慣れ、楽しさを知っていけば、寂しさはやわらぎ、些細なことには動じない心の強さも身につく。「一人で行けるところ、行きたいところを書き出して、モチベーションを上げるのもおすすめ」。

一人で行けるところ

飲食店…カフェ、ファストフード、ファミレス

旅行…国内の都市部

一人で行きたいところ

飲食店…ビストロ、カウンターの寿司店

旅行…リゾート地、海外

サードプレイスをつくる

家庭や職場以外の居場所をもつことで、ネガティブな思考になったときも、気分転換しやすい。「サードプレイスは、アラフィーの精神安定剤。一人になりたいときはお気に入りのカフェへ。一人が怖い、寂しいときはジムや習いごとへ。そんなふうに使い分けられるとベストです」。

ゆるいつながりを増やす

親密な人間関係はストレスになりやすい。ゆるいつながりを身近なところで増やしていこう。「近所で会って立ち話をする程度の仲でもOK。近い距離の小さなつながりが安心感に。一人が怖いモードのとき、偶然会った知人とのなんでもない会話に救われることも」。

-

大美賀直子さんの“イライラ”マインドコントロール法は、「“少欲知足”を心がける」こと!

心が穏やかそうなあの素敵な人も、時にはイライラすることがある…? 今回は、メンタルケア・コンサルタント・大美賀直子さんが自信の経験からたどりついた私的マインドコントロール術を公開!

-

【50代のお悩みQ&A】心を解放するためのヒントを専門家が伝授

目の前に立ちふさがる厄介なものを解消し、さぁ、あなたもさらに自由に! エクラ世代の重荷の正体と手放し方を、心理カウンセラー・大美賀直子さんがズバリ回答。

What's New

-

ものの持ち方、考え方、仕事のやり方…大人が「身軽になるための心得」をエキスパートが伝授!

人生を重ねてきたぶん、気づけばいろいろなものを抱えてしまっていませんか? ものの持ち方、考え方、仕事のやり方、生活習慣、人間関係……。Jマダムの皆さんのすっきりエピソードを読むと、きっと「私も」という気持ちになるはず。思いたったが吉日、どんどん身軽になっていきましょう。

50代のお悩み

2025年12月28日

-

【越川慎司さんがお答え】頼まれ事が多くて、自分の仕事が進まない!“身軽になれる”仕事のやり方Q&A

仕事で習慣化しているその“負担”、まだまだスリム化できるかも! Jマダムが日々感じているさまざまな仕事のお悩みを、会社経営者であり、作家として活躍する越川慎司さんが解決。

50代のお悩み

2025年12月25日

-

【平野ノラさんがお答え】親を傷つけずにモノを減らしていくコツは? “身軽になれる”モノの手放し方Q&A

ついついため込んでしまうモノ、まだまだスリム化できる! Jマダムが日々感じているさまざまな“重さ”や“負担”、「こんなケース、どうすればいいですか?」に、お笑いタレント・平野ノラさんが答えてくれました。

50代のお悩み

2025年12月24日

-

【作家・会社経営者 越川慎司さんインタビュー】「週休3日」の働き方を実現!がんばり方を変え、仕事も人生も50代からの進化を楽しもう

50代になると、立場的に仕事の負担も増える一方……。でも、考え方、向き合い方ひとつで、日常はもっと軽くなる。エキスパートたちの発想の転換術とは? 作家として、経営者として縦横無尽に活躍する越川慎司さんに、そのコツを教えてもらいました。

50代のお悩み

2025年12月23日

-

【お笑いタレント・平野ノラさんインタビュー】いらないモノを手放して、人生が好転。実践したことは?

「片づけは、心の棚卸し。自分を知るためのレッスンです」。いわゆる“汚部屋”の住人だった、お笑いタレント・平野ノラさんに、モノを手放し、人生を輝かせ続ける秘訣を伺いました。

50代のお悩み

2025年12月22日

Magazine

-

読者モデル 華組のZARAコーデ

50代はどう着こなす?ファッションブロガーコーデ集

-

あの「アミコラ」に注目成分NMNがプラス

味がなく料理や飲み物に溶かすだけだから習慣にしやすい

-

読者モデル 華組のユニクロ・GUコーデ

真似したい!50代ファッションブロガーの着こなし集

-

新しくなったドモホルンリンクルに注目

主力製品の[基本4点]が大きくリニューアル。その実力のは?

-

クリスマスのお出かけスポットはここ!

映画「ハリー・ポッター」の世界に没入!大人も楽しめるアート体験

-

松井陽子の「エクラ ゴルフ部へようこそ!」

松井陽子さんが50代におすすめのゴルフウェアやゴルフの楽しみ方をご紹介。

-

大人の品格まとうシチズンの限定ウオッチ

シチズンから洗練されたデザインの限定ウオッチが新登場!

-

50代におすすめのトレンドアイテム

人気ファッションアイテムを厳選してご紹介

-

エクラ公式通販の人気アイテムランキング

もう迷わない!50代が買うべき秋の服

-

年齢を重ねるごとに、自信がもてる肌へ!

無料お試しセットで、新生ドモホルンリンクルのお手入れを体験

-

一度は泊まりたい!高級ホテル・旅館

日常を忘れて至福のときが過ごせる極上の旅へ

-

大人のためのヘアスタイル・髪型カタログ

髪のお悩み解決!若々しく見えるヘアスタイル

-

年末年始の集まりに。友人宅・親戚・帰省に持って行きたい「本当においしい手土産」17選

年末年始は、友人宅での集まりや親族へのご挨拶、久しぶりの帰省など、人に会う機会がぐっと増える時期。そんなシーンに欠かせないのが、気の利いた手土産。相手に合わせて選びやすい、贈って間違いない手土産をご…

-

【韓国ドラマ】胸がぎゅっと締めつけられる…深い愛に泣ける「時代劇」5選

愛することの切なさ、守りたいと願う強さ、離れてもなお続く想い。胸の奥がぎゅっと締めつけられる“深い愛の物語”心を揺さぶられる韓国時代劇の中から、韓国でも日本でも圧倒的知名度の100日の郎君様や大ヒット時代…

-

髪型で一気にあか抜ける!40代に似合う「冬のボブヘア」25選

髪型ひとつで、印象は驚くほど変わる。「老けて見えるのは避けたい」「いつも同じ髪型でマンネリ」そんな40代女性にこそ試してほしいのが、今っぽくて洒落感たっぷりなボブヘア。

-

50代も満足!本当に美味しかった全国の「喜ばれるおみやげ」7選【チームJマダムまとめ】

50代女性たちが「本当においしかった!」と太鼓判を押すスイーツやお酒をご紹介。ちょっとした集まりに差し上げるプチギフトからご挨拶の手土産まで、年末年始に役立つこと間違いなし。すべてオンラインショップも…

-

50代の体型をきれいに見せる「スタイル映え」パンツコーデ10選

お腹まわりや腰の張り、脚のラインなど、パンツスタイルにまつわるお悩みには、細身のパンツだと体のラインを拾ってしまい、どこか“しっくりこない”もの。ワイドパンツやとろみ素材など、体のラインを拾わずストン…