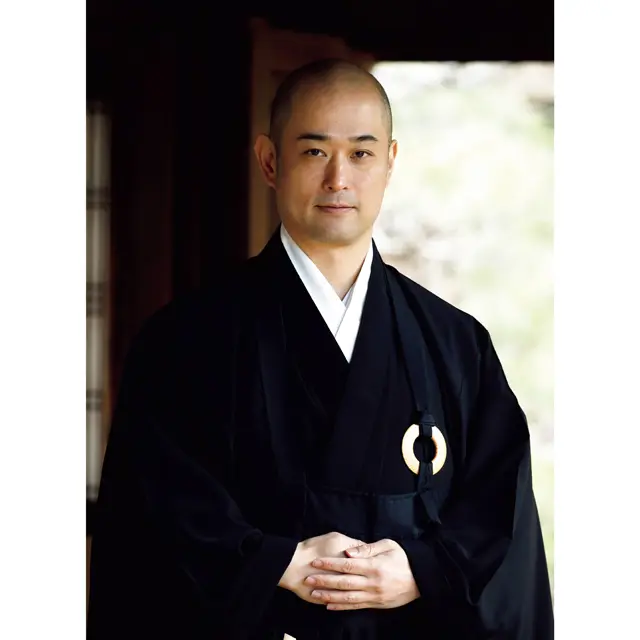

世界各地でのビエンナーレのほか、フランスで開催された『ジャポニズム2018:深みへー日本の美意識を求めてー』など数々の国際展覧会の企画を担当。昨年の『森の芸術祭 晴れの国・岡山』ではアートディレクターに。今年3月まで金沢21世紀美術館館長を務め、現在は、京都大学経営管理大学院客員教授、国際文化会館プログラムディレクターを務める。

-

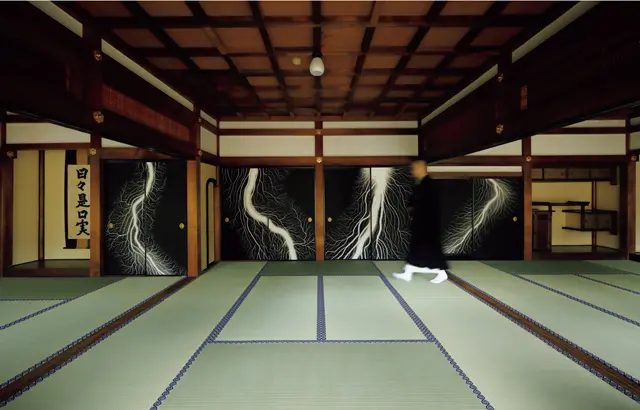

【感性を磨く京都】今注目のギャラリーと2025年「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭」

古都に息づく伝統と革新が交わる京都。キュレーター・長谷川祐子さんが注目するギャラリー「ACG Villa Kyoto」「ノナカ・ヒル京都」を紹介。また今年で13回目となる「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭」の見どころをまとめた。