-

離れて暮らす親との付き合い方「実家のデジタル化」リモートでコミュニケーションをとる方法

コロナ禍で、離れて住む親になかなか会えない人も多いはず。リモートでのコミュニケーションや見守りの必要性が高まってきた今こそ、実家のデジタル環境を整えて、快適で安全に、家族の絆を深めたい。

どう受け止める?いつか必ずくる”親との別れ”人それぞれの別れ方

【目次】

「体験談」人それぞれの別れ方

“看取りの人”小澤竹俊先生が贈る心構え

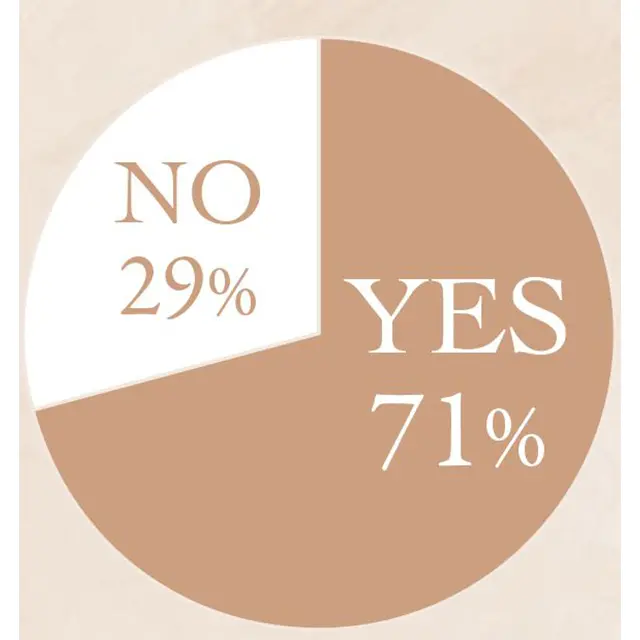

①「親との別れ方」をアンケート

Q.親の死について心配・不安・恐怖を感じていますか?

「いずれ訪れること」と達観している人が3割弱いたものの、親と仲がよい・関係が良好という場合、YESと答える傾向があった。

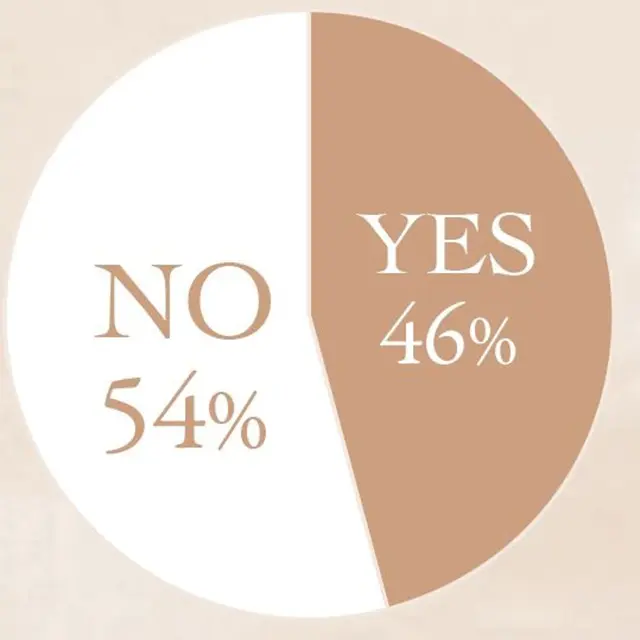

Q.親の死や死後について、親と話すことはありますか?

「どう切り出せばいいかわからない」という声が目立った一方、親がエンディングノートを作成するなど、自ら動いているケースも。

Q.これから迎える親の死に対して、今から心構えや準備などしていることがあれば教えてください

・実家に行くたびに、少しずつ片づけや整理をしていこうと思っています。(パート・50歳)

・あえて考えないようにしている。(会社員・48歳)

・現実的ですが、親の通帳やカードの整理。預金の管理など。(主婦・48歳)

・たくさん親の笑顔を見ること!(会社役員・51歳)

・父の死の教訓から、延命治療や胃ろうはしないということは確認ずみです。(主婦・48歳)

②田村淳さん「母の死をゆっくり受け止め中」

田村 淳さん

“手術はもうしない”という母の最期の希望を受け入れた

「母ちゃんに、がんが見つかったのは6年前です。めちゃくちゃたくましくて明るい人だったので、信じられませんでした。到底、受け止められなくて……」

直後に頭に浮かんだのは、20歳のころから、母からずっといわれていた「私には延命治療はしないで」という言葉だった。

「元看護師だったんです。常に生と死を考えざるをえない現場にいた、それが大きかっただろうなと思います。それに死をめぐって、いろいろな家族の姿を見てきていた……そんなこともあったようです」

手術をためらった母を、説得した。「母ちゃんの意思は尊重するけど、これは悪いところだけをとる前向きな治療だよ。家族全員の総意だから、考えてと」

2カ月後、手術にいたった。無事にすんだが2年後、再発した。今度は「あらゆる手術も、がん治療もしない」と、母の決意は固かった。父と弟と3人で何度も話し合った末、母の最期(さいご)の希望を受け入れることにした。

「母ちゃんは人生を投げ出したわけではない、残された命を精一杯、生きる道を選んだのだと。それを見守ることが務めだと思いました。僕らはグループラインを作って、常に連絡を取り合うようになりました」

「人生でやりたいこと」をノートに書いていたと知り、その中のひとつ、“屋形船に乗りたい”という思いを東京湾でかなえた。

「日ごろからお世話になっている人たちをたくさん招いて、幸せな日でした。ずっと元気なのではないか、とさえ思えた」

だが病は進行していた。主治医から余命が告げられた昨年、しばらくして大腿骨を骨折するかたちで入院となった。このころには全身に痛みを抱えていたが、死を覚悟した母が最期に望んだのは、『なんとか一時退院して、長年、住み慣れた家で72歳の誕生日を迎えたい、孫たちにも会いたい』という願いだった。家族はその望みに応えた。そして、再入院した母は息をひきとった。

「実はがんが発見された年に、母ちゃんから“尊厳死求め宣言書”なるものが、送られてきていたんです。『私の要望に基づく行為、いっさいの責任は、私自身にあります』と書かれていました。そのほかにも、『終活ノート』を用意していて、家族それぞれに向けた言葉、葬儀の会館や棺に入れてほしいもの、それからなんとウェディングドレス姿の遺影、読経をしてもらうご住職さん、納骨堂、出棺のときの音楽……と、あらゆることをひとりで決めて逝きました。けっこう前から断捨離も始めていたらしく、そのことを妻は気づいていたのですが、タンスには服一枚ありませんでした」

この、死を前にした、潔いと思えるほどの覚悟については本書に詳しい。

「何事にもへこたれずに、まるごと生きてきた母ちゃんらしい最期だったと思います。コロナ禍で参列者は12人とかぎられましたけど、みんなで泣き笑いしてしまうような、温かい見送りができました」

一周忌を迎え、いまだ母の死をゆっくり受け止め中。人生はまだ続くので、すぐに受け入れなくてもいいかな、と。

親に伝えなかった後悔より、 伝えてしまった後悔のほうがいい。忖度し合っていたら、親の気持ちはわからない

「忖度し合っていたら、答え合わせができなくて、親の気持ちはわからないままです。逝く人にジャッジしてもらわないと、遺(のこ)される側の心の負担になることは多いと思う。子が親に根掘り葉掘り聞くのって、はばかられるけれど、“どう死にたいの”よりも“どう生きたい?”と聞くと、死の話にも自然とつながるのではないでしょうか」

田村さんの父は納骨をできずにいたというが、1年が過ぎ、「母の決めた納骨堂に納める気持ちになったようです」という。

「世間的には、納骨の時期とかあるかもしれませんが、うちはうち。そばに置いておきたかった気持ちが大切だと思うんです。無口で頑固な父ちゃんが、すっかりしょげて泣くこともあった。母ちゃんは、この先父ちゃんが死んだら、自分の骨といっしょにして、暮らした下関の海に散骨してほしいとも遺していきました。いずれ……その時がきたらかなえてあげたいなと思っています」

2017年から、田村さんは遺書動画サービス『ITAKOTO』というプロジェクトを始めている。母の病気のこともあり、遺していく人たちに直接、動画でさまざまな事柄、気持ちを伝えられないものか、と考えたからだった。そのために大学院で死について多面的に学んだ。

「唯一の心残りは、修了したことを伝えられなかったこと。こんなドラ息子でもがんばったよって、伝えたかったな」

“死”は「人に人生を考えさせる」という。「命は有限で、ふいに終わりがくるかもしれない。やりたいことはすぐにやろう。改めて母ちゃんが教えてくれた。あの母ちゃんの息子に生まれて幸せでした」

『母ちゃんのフラフープ』

田村 淳 ブックマン社 ¥1,540

下関市・彦島で生まれ育った少年は、芸人を目ざし上京。成功するまでには常に母の励ましがあった。その母が患い看取るまでをつづった、感動の家族物語。巻末に「遺書概念」についての修士論文を収録。

③酒井順子さん「亡くなってから親との距離が縮まった」

酒井順子

亡くなってからのほうが親との距離が縮まりました

「父は余命が宣告されていたので、なんとなく覚悟ができていましたが、母の場合は、ほぼ突然死に近くて。なので、どちらも違う大変さと悲しさがあるとわかりました。余命が宣告されていても、家族にとっては、やはり死は突然訪れるものですから」

そして、「手続き関係など、やるべきことは、最後の親が亡くなったときのほうが大変かもしれません」と。

「父が亡くなったときは、母が相続の手続きやら何やらをやってくれたので、ただただ悲しみに暮れることができました。でも、母のときは、葬儀の前後は、兄夫婦がいろいろ担ってくれましたが、そのあとは、私自身が動かないといけないことが、けっこう多くて。それに忙殺されているうちに、いつのまにか時間が過ぎていったという感じです。ただ、今思えば、あの忙しさも、恵みのようなものでした」

役所関係や金融機関の届け出に始まり、相続や実家、お墓がらみの手続き、親の友人・知人への連絡と弔問客の対応。遺された家族がやらなくてはいけないことは、多岐にわたり、しかも、期限も決められている。悲しみに浸ってばかりはいられないというのも、また事実だ。

「手続きをしたり、母の友人たちと話をしたりといったことを通して、母の死が、だんだんと自分の中にしみ込んでいったような気がします。むしろ、そういったことに追われることのない立場でいたら、もっとつらかったかもしれません」

死後にやるべきことは多々あって大変だけれど、ひとつずつこなしていくことで、親の死がだんだんと体にしみ込んでいった気がします

「母の友人たちとじっくり話す機会をもつことができたのはよかったですね。『順子ちゃん、実はね……』って、母とボーイフレンドたちとの交遊についてもいろいろ聞くことができました。ある程度知ってはいましたが、『まだ、あったのか!?』と(笑)。生前から、母は母である前にひとりの人間だということは、わかりすぎるくらいわかっていたのですが、人間として、女としての人生をまっとうしたことがわかり、『お見事』と思うことができました」

亡くなったからこそ、知ることができる親の顔もある。そうやって、親の生き方をたどっていく作業も、親の死を上手に受け入れる助けになるのかもしれない。

「わが家もですが、父親が先に亡くなり、母親がひとり残されるというケースが大半ですよね。同世代の友人たち、特に女性の場合は、そんな“父亡きあとの母”の扱いに苦慮している人が、多いような気がします。男の子の母親に対する気持ちは、また違うと思うのですが」

母と娘、その関係はときに厄介だ。同性ゆえに、「娘なら、私の孤独を理解し、労わってくれるはず」と、母は期待し、娘は、「娘なのだから、その思いに応えなければ」とがんばりすぎて、しんどくなる。「これは友人のケースですが、彼女は、親孝行を“仕事”としてこなすことにしているそうです。自分の感情は抑え、仕事の数値目標のごとく、定期的に旅行に連れていったり、食事をしたり。

私は、母が存命中、友人たちと、親孝行の物々交換をしていましたね。私は、学生時代からの友人のお母さまから、『おひとりで大変ですよねぇ』と愚痴を聞き、母は私の友人たちにちやほやしてもらうという。他人の親に対してであれば、いくらでも優しい言葉をかけることができますから(笑)」

親の半生から実務的なことまで、もっといろんな話をしておけばよかったと思っています

「親も初めから親だったわけではなく、子供時代も青春時代もあるんですよね。それを聞いてみると、とてもおもしろいと思います。今の自分にいたるまで、そうやって命がつながってきたんだなと実感できますし。自分が小さかったころの話や、実家はいつ修繕したかといった実務的なことも親が元気なうちに聞いておくといいと思います」

親の死から時間が流れるにつれ、親への思いも少しずつ変わってきた。

「先日、新型コロナウイルスのワクチン接種をしたんですが、ちょっと怖くて。そのとき、私が頼ったのは、親でした。父からもらったブレスレットと母のピアスを身につけて、心の中で、『お父さん、お母さん!』と(笑)。生前は口にすることなんてほとんどなかったのに、毎日仏壇に手を合わせて、『いろいろありがとう』とつぶやいたり、『こんなとき、お母さんだったらどうしていただろう』と、思いを馳せたり。亡くなってからのほうが、親と仲よくなっている気がします。親が生身ではなくなっているからか、客観的に見られるようになって、理解を示せるようになったのかもしれませんね」

親の死によって、もたらされる新しい親子関係もあるのかもしれない。

「家族の死は、自分の死を意識させます。特に4年前、兄が病気で亡くなったときは、生きているというのは当然のことではなく、本当の意味で『有難い』ことなんだなと感じました。私は、結婚していないし、子供もいないので、看取ってくれる家族はいません。自分が60代、70代になったときは、友人や近所のかたがたなど、身近な人たちが支えになるんだろうなと思います。家族ではないとしても、『寂しい!』と感じたときに、泣きつける関係があるといいですよね」

『家族終了』

酒井順子 集英社 ¥1,540

両親に次いで兄を亡くし、生まれ育った生育家族が“終了”。それを機に見つめ直した、自身の家族や日本における家族機能の変化、そして、家族という形態の将来。家族について考えさせられる一冊。

④親の死の「迎え方」「癒し方」Q&A

ホスピス医 小澤竹俊先生

『もしあと1年で人生が終わるとしたら?』

「人生の意味を考えることは、自分にとって本当に大切なことに気づくこと」という小澤先生が、そのための17のステップを、温かい筆致で紹介。よりよく生きるヒントがつまっている。

Q.病の告知の仕方に悩んでいます

A.死を前にした人が「この人は自分をわかってくれている」と思えることが大切

死を前にした人が、穏やかな表情で過ごすのに必要なのは、「自分をわかってくれている」という存在。そうした存在になるには、誠実であることが最も大切。表面的なウソや隠し事は、不誠実につながります。よいことも悪いことも、うれしいことも悲しいことも、偽りのない言葉で伝えていただきたいと思います。

Q.元気な親に最期の迎え方の希望をうまく聞けません。

A.「どこで死にたい?」ではなく、「体の自由がきかなくなったら、どこで過ごしたい?」

Q.コロナ禍の今、親の死を迎えるために準備することは?

A.親の人生を振り返ることで、親子のつながりを深める

まずは、親御さんの人生や人となりを振り返ってみてください。何を大切にし、誇りに思い、どんな役割を果たしてきて、子供たちにどんなことを伝えたいのか。それをなぞることで、親子の絆は太く、強くなると、私は思います。そして、絆が深まるということは、親の死を迎える際の助けにもなると思っています。この先、死にぎわに立ち会えないといったことが、実際に起こるかもしれません。そんなときにも、親との絆が、あなたを支えてくれると思います。

Q.親の死のショックはいつか癒えますか?

A.いつの日か癒えるといいたい。心と心のつながりはずっと生きています。

この悲しみが、いつか癒える日がくるのかという問いには、私は、「必ずきます」と答えたい。なぜなら、人と人は、心と心でつながることができるから。お母さんの人生を振り返り、その思いをつないでいく。まずは、そこから始めてみてはいかがでしょうか。

Q.大好きな母の死を受け入れられるのか心配……

A.年齢とともに衰弱するのは自然なことなのです。

そして、“その時”がきたとき、どうするか。お母さんの命をむりやり長らえさせよう、衰弱をくい止めようとすれば、かえって大事なお母さんを苦しめてしまうかもしれません。それよりも、お母さんの体の声に耳を傾け、自然の流れの中で、穏やかなお別れをしていただきたいと思います。

Q.父に穏やかな最期を迎えさせてあげられず後悔しています

A.穏やかな死=最高の最期ではありません。

もしも私がお父さんの担当医なら、「最後まで闘いたいんですね。その思いはどこからくるのでしょう」と、聞いてみたい。おそらく、「孫の成長を見たい」など、死ねない理由があったのだろうと思います。お父さんという人を、そんなふうに理解してあげることもできるのではないでしょうか。

Q.ひとり遺された母への寄り添い方

A.お父さんならどんな言葉をかけるか……を考える。

また、お父さんが、向こうからどんなメッセージをお母さんに伝えるだろうかということにも、思いを馳せていただきたいですね。「お父さんはこんな人だったよね。きっと、天国からお母さんに、こういっているんじゃないかな」。それが、「会いたい」という気持ちや寂しさを、お母さんにもたらすかもしれませんが、同時に絆の再確認になり、“今”を穏やかに生きる力になるだろうと思います。

⑤親の死をうまく受け入れるために知っておきたい「8つの言葉」

1.人間の死亡率は100%。まずそれを受け入れましょう

「老いを苦しみだとするならば、残念ながら、その苦しみを取り除くことはできません。けれど、苦しみを抱えながらも、穏やかに過ごし、笑顔でお別れを迎えることは可能。その視点を大事にしていただきたいと思います」

2.最期をどう迎えるかは、みんなで悩み、みんなで決めて

「本人が意思決定や意思表示できない状況にある場合もあれば、家族それぞれの思いが異なる場合もあるでしょう。やる・やらない、どちらを選ぶにしても、利益と不利益の両方が存在しますから、少なからず後悔はあるだろうと思います。大前提は本人の思いを尊重すること。今は意思表示できなくても、過去に話していたことや言葉にヒントがあります」

例えば胃ろう。食べることが好きだった親ならやめる、母との時間をなにより大切にしていたなら行う、など。

「また、後悔を少しでも減らすのに大切なのは、『ひとりで決めない』『一回で決めない』『専門家の言いなりにならない』こと。家族みんなで悩み、何度も話し合った末に決めた選択肢は、どれを選んでも後悔は少ないのではないでしょうか」

3.「3つの支え」が死を穏やかなものに導いてくれます

「それは、3つの支えがあれば、可能だと思います。ひとつ目の支えは、『将来の夢』。残された時間が少なくても、将来の夢をもつことはできますし、現世ではなく、死を超えた将来の夢であってもかまいません。夢を抱くと、人は心に輝きを取り戻せます」

2つ目の支えは、「支えとなる関係」。自分を認め、寄り添い、信頼できる誰かの存在が、穏やかな気持ちへと導いてくれる。「人間にかぎらず、ペットや自然、信仰も、大きな支えになります」

3つ目の支えは、「選ぶことができる自由」。これは、特に看取る側が意識したいことだとか。

「死が近づいてくると、選択肢が狭まるのは事実。けれど私は、選ぶ自由があることは、その人が自分らしく生きるために必要なのと同時に、心の支えになると思っています。人それぞれ、支えとなる『選ぶことができる自由』は異なります。下記は、その一例。こうした視点から、親御さんは、どんな自由があれば、穏やかに過ごせるか、考えてみてください」

「選ぶことができる自由」はこんな視点で考える

療養場所

死が近づいてきたとき、自宅、病院、介護施設など、親はどこで過ごしたいと思っているのか。この選択が尊重されれば、気持ちはかなり穏やかに。病状や状況によってはむずかしく思えても、家族が勝手に決めるのはNG。本人の希望や家族の事情など、一度医療機関など専門家に相談を。

保清

保清とは、体を清潔に保つこと。特に大きいのが、入浴やトイレの問題。ひとりでできていたトイレができなくなったとき、紙おむつでもOKか、はってでも自力でトイレに行きたいか。親の希望を聞いたうえで、家族や専門家がどんなサポートができるのかを、みんなで話し合って。

栄養

人生の最終段階に入ると、口から栄養を取り入れることは、だんだんとむずかしくなる。とはいえ、食べることを生きがいとしていた人に、有無を言わせず、点滴や胃ろうを施すのは考えもの。どんな方法であれば、親は落ち着いた気持ちで過ごせるのかを聞き、対応策を専門家と考えたい。

4.死を目前にした親には、首を縦にふれる言葉をかけて

「親御さんが首を縦に振る言葉を探す。それに尽きると思います。『お父さんはいつも私たちに、約束は必ず守りなさいっていっていたよね』『お母さんが私たちに一番伝えたかったのは、きょうだい仲よくということだよね』。本人が伝えたいであろうメッセージを、言葉にすれば、たとえ会話ができない状態であっても、うなずいてくれます。病気と闘いたいお父さんなら、『お父さんは、まだまだ死にたくないんだよね』と。そうやって、自分の思いを受け止めてくれる人がいることは、そのかたの心に平穏をもたらしてくれるはずです」

5.後悔にさいなまれたときは亡くなった親と会話を

「自問自答だと、どうしても自分を責めてしまいがち。なので、一人二役で、親御さんと心の中で会話をすることをおすすめします。

例えば、『私の判断で入院させてしまったけど、イヤだったよね』と、問いかけてみてください。そのとき、親御さんはどんな顔をしていますか? 穏やかな笑顔で、『そんなことないよ。あなたには感謝しているよ』と答えるのではないでしょうか。心の中で思い浮かべる親御さんは、決してあなたを責めたり、非難したりすることはないだろうと思います。後悔にさいなまれている人が心穏やかになれるには、本人からの許しが必要なのです」

6.ふがいない自分を認めてくれる存在をもつ

「人生は、『よくできました』ばかりではありません。100点満点ではなく、50点のときも、もちろんあります。そんなあなたのことを認めてくれる誰かが、すぐ近くにいるのではないでしょうか。ぜひ、そのことに気づいてください」

家族、友人、職場の仲間。「がんばっているよね」「よくやっているよ」と、自分を認めてくれる存在。その存在に気づけるのは、100点満点で自信にあふれた自分ではなく、50点しかとれず、気落ちしている自分だからこそ。

「弱い自分を認めてくれる誰かがいる。それが、弱さの中の強さとでもいうべき、たおやかな力になるのだと思います。ただし、『50点でいいんだ』と開き直るのは危険。最善をつくす気持ちは、どうぞ忘れないでください」

7.親の死を悲しめない自分がいてもいいんです

過去の親子関係や、親から受けた仕打ちがトラウマになり、今なお自分を苦しめているのなら、“幼い自分”と対話を。「悲しんでいるよね」と、共感し、「大丈夫、ひとりじゃないよ」と、優しい言葉で包み込む。

「むずかしい作業ですが、再出発をするには、心に傷を受けた時点に立ち戻り、そのときの自分に寄り添うことが大切です」

8.親が目に見えない存在になっても心と心の絆は残ります

親とのエピソードを振り返る、家族など親を知っている人と思い出話をする、写真を見直す。親が存命の場合、親に直接、幼少期や青春時代も含め、その半生を聞くのもいい。親の生き様や人となりを知り、心にとめることで、親は自分の中に生き続ける。

「繰り返しになりますが、目に見え、手に触れられる存在でなくなったとしても、心と心のつながり、絆は確実に残ります。そしてそれが、穏やかにお別れを迎えるためになによりも必要なことだと、私は思います」

-

【アラフィー妻の本音】トラブルは避けたい!義両親の高齢化による『夫の実家』問題

そろそろ子供から手が離れるし、自分の時間をもっと楽しもう!と思っていたのに、最近、夫の実家との付き合いで悩んだり、もめることが増えてきて、モヤモヤする……。介護や同居、相続、さらにはニートな義きょうだいの生活をどうするか。こうした問題はアラフィー世代だから起こること。専門家と読者の声とともに、今、改めて夫の実家問題を考える!

-

同じ境遇の人のアドバイスがこれほど心強い。「どう考えていますか?親のこと」ケース5【50代のお悩み】

年老いた親、ひとりになった親etc...人の数だけ事情があり、親のケアの仕方も人それぞれ。みんなはどうしているのか、読者の声をご紹介。case5では、訪問看護に来てくれた同世代の女性に救われた女性のお話。

-

50代が直面する「親の介護・相続」きょうだい間の”トラブル回避法”

誰もがいつか直面する親の介護と相続。きょうだいで力を合わせて乗り越えたいところだが、実は長年別々に暮らすうちに、価値観や立場が変わり、そのことに気づかないでいるとトラブルも頻発しがちに。どうすれば回避できる?

-

【アラフィー妻の悩み】夫の「がんこオヤジ化」何とかしたい!

あれ……?こんな人だったっけ? 自分の非を認めない、人の話を聞かず意固地になる、いちいち批判的……若いころと比べて夫が「がんこオヤジ化してきた!」というアラフィー世代の悲鳴があちこちから! パートナーの困った変化に対しての考え方と対処法を、専門家が切れ味鋭く指南!

What's New

-

【作家・会社経営者 越川慎司さんインタビュー】「週休3日」の働き方を実現!がんばり方を変え、仕事も人生も50代からの進化を楽しもう

50代になると、立場的に仕事の負担も増える一方……。でも、考え方、向き合い方ひとつで、日常はもっと軽くなる。エキスパートたちの発想の転換術とは? 作家として、経営者として縦横無尽に活躍する越川慎司さんに、そのコツを教えてもらいました。

50代のお悩み

2025年12月23日

-

【お笑いタレント・平野ノラさんインタビュー】いらないモノを手放して、人生が好転。実践したことは?

「片づけは、心の棚卸し。自分を知るためのレッスンです」。いわゆる“汚部屋”の住人だった、お笑いタレント・平野ノラさんに、モノを手放し、人生を輝かせ続ける秘訣を伺いました。

50代のお悩み

2025年12月22日

-

タフで明るく、いつも軽やかな高尾美穂先生! 大人が身軽になる心得、教えてください

がんばって迎えたアラフィーの今、なぜか身も心も重い……。この重さ、いったいどこからくるの? そして、いつかは自由になれる? 多くの女性たちの心身を見守ってきた高尾美穂先生が答えます。

50代のお悩み

2025年12月21日

-

だんだん身軽になっていきたい。読者の「手放してよかったもの、やめてよかったこと」アンケート

人生を重ねてきたぶん、気づけばいろいろなものを抱えてしまっていませんか? ものの持ち方、考え方、仕事のやり方、生活習慣、人間関係……。Jマダムの皆さんのすっきりエピソードを読むと、きっと「私も」という気持ちになるはず。思いたったが吉日、どんどん身軽になっていきましょう。

50代のお悩み

2025年12月21日

-

50代の今こそ考えたい!これからを幸せにする「お金の生かし方」

物価高に老後、健康のこと。50代になると、若い頃とは異なる「お金」の不安もいろいろあるはず。エクラ世代、これまで貯蓄をがんばってきて、住宅費や教育費にも目途が立った、という人も少なくないはず。老後の不安もあるけれど、いつまで旅行や食事を楽しめるかもわからない。お金っていつ、どう使うのがいいんだろう。

50代のお悩み

2025年11月21日

-

-

-

-

-

-

【気温12度の服装】日中の気温が12度の時の最適な服装は?40代50代におすすめのウールコートや冬のレイヤードコーディネート8選

日中の気温が12度の日は何を着ればいい?服装のポイントや40代50代におすすめのコーディネートをご紹介。今回は、気温12度に最適な 明るめカラーのアウターと、室内外の温度差に対応できるレイヤードスタイル をご提案します。

Magazine

-

読者モデル 華組のユニクロ・GUコーデ

真似したい!50代ファッションブロガーの着こなし集

-

松井陽子の「エクラ ゴルフ部へようこそ!」

松井陽子さんが50代におすすめのゴルフウェアやゴルフの楽しみ方をご紹介。

-

エクラ公式通販の人気アイテムランキング

もう迷わない!50代が買うべき秋の服

-

50代におすすめのトレンドアイテム

人気ファッションアイテムを厳選してご紹介

-

「幹細胞コスメ」大人の最適解とは?

シミ、シワ、たるみ、毛穴悩みに。大人肌のスキンケアの最適解

-

読者モデル 華組のZARAコーデ

50代はどう着こなす?ファッションブロガーコーデ集

-

一度は泊まりたい!高級ホテル・旅館

日常を忘れて至福のときが過ごせる極上の旅へ

-

クリスマスのお出かけスポットはここ!

映画「ハリー・ポッター」の世界に没入!大人も楽しめるアート体験

-

大人のためのヘアスタイル・髪型カタログ

髪のお悩み解決!若々しく見えるヘアスタイル

-

大人のきれいめデニムを探しているなら

イタリアの感性と日本の職人技の美しき融合、ジーフランコのデニム

-

年末年始の華やぎシーンは自信のある髪で!

人気ヘアマスク「Gyutto(ギュット)」で美映え髪に

-

【50代「ユニクロ・GU」秋冬コーデ】あったかパンツやデニムで寒い冬をおしゃれに乗り切る!

豊富な品揃えで40代・50代のおしゃれ好きな女性からの人気も高いユニクロ・GU。本格的な冬の到来で、あったかアイテムの出番も増えてきました。そこで今回は「ユニクロ・GU」のアイテムを使った、おしゃれな40代・5…

-

”似合うね”と褒められる40代をおしゃれに見せる「冬のショートへア」27選

40代を迎えると、髪のボリュームが減ったり、パサつきやツヤ不足が気になったり、顔まわりの印象にも変化が…。そんな悩みが増える一方で、「今の自分に似合う髪型がわからない」と感じる方も多いはず。40代の髪悩み…

-

【50代のデニムコーデ5選】冬のおしゃれに爽やかさをプラス!あったかアイテムとの相性も抜群

オールシーズン使える「デニム」は冬も大活躍。今回はそんなデニムを使った、おしゃれ好きな40代・50代のエクラの読者モデル・華組&チームJマダムのコーディネートをご紹介。ブーツにもスニーカーにも合う万能さが…

-

艶とふんわり感が若々しい「冬のロングヘア」24選

今どきロングヘアは、髪のツヤ感で若々しく見える!ボリューム不足も白髪悩みもカットやカラー、パーマで思いのままに解決できる。こなれた印象に見せる洗練ロングヘアスタイルをお届け。

-

【50代 週末コーデ】華やぎと抜け感を両立する、冬の上質カジュアル#Jマダムのおしゃれ

週末のお出かけに、気分を上げる赤ニットを主役にしたスタイルをご紹介。鮮やかな赤は顔まわりを華やかに見せ、黒パンツと合わせれば大人の落ち着きが際立ちます。さらに、ふんわり柔らかなフェイクファーのリバー…